アメリカをさるく

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)②

- 2011-07-12 (Tue)

- 総合

『人間喜劇』は移民社会のアメリカ二十世紀半ばにまだ内包していた未来への希望、幸福への期待が伝わってくる小説だ。それとともに、人生が常に「死」と隣り合わせであることも綴られている。でも、それは決して「絶望」ではない。この本を読み終えた時、東日本大震災の発生直後だった。そういうこともあってか、次のシーンが心に残っている。

敬愛する兄のマーカスの戦死の報に打ちひしがれるホーマーを職場の「上司」が慰める。 “But try to remember that a good man can never die. You will see him many times. You will see him in the streets….The person of a man may leave—or be taken away—but the best part of a good man stays. It stays forever. Love is immortal and makes all things immortal…..”(善良な人は決して死にはしないことを覚えておくのだ。君はこれからもお兄さんを何度も見かけることだろう。通りで目にすることだろう。・・・人の体はこの世からなくなるかもしれない。取り上げられるかもしれない。しかし、いい人の最良の部分は残るのだ。永久に残るのだ。愛は不滅であり、すべての事柄を不朽にするのだ)

他にも、印象に残っているシーンがいくつかある。

マーカスはイサカの故郷で隣に住むマリーと結婚を誓い合っており、後ろ髪を引かれる思いで戦場に赴く。マーカスは兵士としての訓練期間中、トビーという名の孤児院で育った若者と親しくなる。家族の愛、故郷の情を知らないトビーはマーカスとの友情が深まるにつれ、マーカスの家族を自分の家族、イサカを自分の故郷として愛しく思うようになる。マーカスはトビーのそうした思いを理解して語る。「僕の家は貧しい。ずっとそうだった。僕の父は偉大な人だった。成功を収めた人ではなかったが。僕らが必要としている以上のお金を稼いでくることはなかった。一度もね」

“We’re poor, always have been—my father was a great man. He was not a successful man. He didn’t make any more money than what we needed—ever.” さらにマーカスは続ける。「父はありふれた、普通の、日常の仕事をやってきた。もし君が通りで僕の父を見かけとしても、気にもとめないだろう。父は見かけもやることもごく普通の人だった。しかし、たとえそうであっても、父は偉大な人だった。僕の父親はそういう人だった。僕は父が偉大であることを知っていた。父が唯一気にかけていたこと、それは自分の家族のことだった・・・」

“He did plain, ordinary, everyday work. If you saw him in the street you would think he was nobody. He looked like anybody else and acted like anybody else—but even so he was a great man. He was my father and I know he was great. The only thing he cared about was his family—“ 父親のことをこのように表現できる息子は素晴らしいと思う。息子にそう思われる父親も素晴らしい。独身の私はこういう表現に出合うと複雑な心境になる。

(写真は、フレズノのダウンタウンの公園にあるサロイヤンの顕彰碑)

アメリカ番外①

- 2011-07-11 (Mon)

- 総合

旅の楽しみは「食」でもあろうか。私は「食」へのこだわりはない。日本にいるなら、朝に納豆と味噌汁が食べられたら、それで一日満足だ。アメリカも健康志向を反映してか、日本食を標榜するレストランが多いのには改めて驚いている。

特段面白くもないかと思うが、これまでにデジカメに収め、かつ胃袋にも納めた「食べ物」を紹介する。(写真の順番に説明文を書いています。1ドル=83円で計算)

①ドジャース・スタジアムで食べた名物のドジャー・ドッグ(415円)。オニオンやピクルス、ケッチャプなどは自分で入れるらしい。それを忘れてこのまま食べたが、まあまあうまかった。

②サリナス郊外のヒスパニックコミュニティーにあったスーパーで食べたタコス(415円)。本場もかくあらんというぐらい実にうまかった。

③サリナスの観光名所ともなっているレストランで朝食。”fruit crepes”(フルーツ・クレープ?)と記されていた。地元産のイチゴ、パインアップル、バナナにヨーグルトやその他の何かがかけられ、イングリッシュ・マフィンが添えられていた。ウエイターに「ヘルシーなブレックファーストが欲しい」と頼んだら、これを持ってきた。申し分のない充足感だった。750円。

④これは今、写真を見ていても、どこで何を注文したらこれが出てきたのか思い出せない。時系列で写真を見ているので、つい最近のことなのだが。思い出せないということはあまりうまくなかったのだろう。

⑤これはよく覚えている。サンフランシスコのダウンタウンにあるバーガーキングで食べたチキンサンドイッチ。7月4日の建国記念日を祝い、昔の味を格安で提供とテレビのCMでやっていたので食べに行った。サンド自体は86円。フライとコークを入れて締めて450円。あまりうまくなかったような記憶がある。

⑥サンフランシスコのレストランで食べたブレックファースト。一言。うまくなかった。というより味がしなかった。「チリペッパーソースがないか」と尋ねたら、「そんなものはない。タバスコとケチャプならある」というので、ケチャップとタバスコを大量にかけて食べたが、「無駄な抵抗」だった。910円ぐらい払ったような記憶がある。

⑦フレズノのアルメニアレストランで食べたカバブ(?)。チキンに牛、羊肉のコンビネーションだった。これはまあまあいけた。野菜サラダを肴にビールの小瓶2本を飲んで、締めて1660円だった。

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)①

- 2011-07-11 (Mon)

- 総合

サロイヤンは日本でどれだけ「知名度」があるのだろうか。私自身は今回の旅を企図するまで名前さえ知らなかった。学生時代の恩師の一人からその名を聞かされて、図書館に走り、急いでその代表作”The Human Comedy”(邦訳『人間劇場』)を読んだ。アメリカでも著名な作家としてその名を広く知られているわけではないようだ。カリフォルニアに着いてからも、いや、生地のフレズノに来ても、「サロイヤン、いや知らないね。読んだこともない」と幾度となく聞かされた。

サリナスではスタインベックセンターがあったが、フレズノではそうした施設はない。とりあえず、地元のフレズノ・カウンティ図書館に足を運ぶ。ここにサロイヤンに詳しい館員がいると聞いていたからだ。ビル・シークレスト氏。

「サロイヤンは1930年代、40年代にはビッグネームでした。当時はハリウッドでも彼の作品が同時に3作かかっていることがあったほど。それが、第二次大戦後、段々と人々の受けが良くなくなり、人気が衰えていきました。81年に死去した後はさっぱりといった状況と言えますね。あなたのように私のところにサロイヤンのことを聞きにくる人も年に2人か3人ほどですね。驚きでしょ。あれほどの作品を残しているのにね」とシークレスト氏は嘆いた。

サロイヤンは1908年、カリフォルニアのセントラルバレーに位置するフレズノにアルメニア出身の移民の家庭の末子として誕生する。父親が若死にしたため、一時は孤児院に入れられるなど孤独な幼年時代を送る。再び母親の元に引き取られるが、第8学年を終了する前に学校を退学し、新聞配達や電報会社の配達員の仕事に従事する。この時の経験が代表作『人間喜劇』に生かされる。

物語は1940年代初め、第二次大戦の真っただ中、カリフォルニア州の架空の町イサカが舞台となっている。アルメニア系移民のマコーレイ一家の父親はすでに病没、物静かで洞察力に富んだ母親の庇護のもと4人の子供たちが暮らしている。長男のマーカスは出征しており、電報配達で一家を経済的に支えているのは弱冠14歳の二男のホーマー。彼には姉のベスとまだ4歳の幼子の弟ユリシーズがいる。この一家がつましくしかし前向きに生きる姿が淡々かつ力強い筆致で描かれている。

私が読んだ原書の扉閉じには以下の紹介文が書かれていた。”This novel about the home front conveys the gentle modesty and simple virtues of ordinary human beings. It is both a commonplace story and a very great achievement.” (銃後の家族を描いたこの小説は普通の人間の穏やかな慎み深さや質素な美徳が書かれている。これはどこにでもある物語であり、同時にとても素晴らしい偉業のお話でもある)

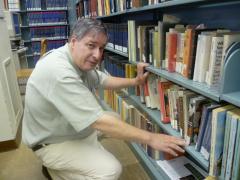

(写真は、フレズノ・カウンティ図書館でサロイヤンにまつわる本が並べられた書棚を示すシークレスト氏。わずか二段のコーナーだった。毎日早朝から夜半まで嫌になるほど暑い。日中は楽に摂氏37度以上はありそうだ。街頭の売店で冷たいものを買い、渇きを癒した)

フレズノへ

- 2011-07-09 (Sat)

- 総合

フレズノに向かう。ウイリアム・サロイヤンという作家の生地だ。同じカリフォルニア州だが、内陸部に位置するため、暑いらしい。皆から「すごく暑いよ」と警告された。ただ、湿気はないらしい。日本の猛暑に慣れた身には「お茶の子さいさい」だろう。

例によって、車窓からアメリカを眺めるため、アムトラックの列車に乗る。サンフランシスコのフェリービルディングと呼ばれるバス乗り場までは宿のご夫婦が送ってくれた。エメリービルと呼ばれる対岸の駅まではバスで行くからだ。この日もサンフランシスコは気持ちのいい天候だ。岸壁に近いカフェレストランはランチをする人で賑わっている。ジョギングしている人もいる。

エメリービルでフレズノ行きの列車に乗る。どうもまだよく分からないのだが、このアムトラックの列車は切符さえあれば、どこに座ってもいいようだ。バスも含めて32ドル(約2700円)の切符は予約していていた。スーツケースを荷物棚に乗せ、車掌らしき人に改めて尋ねると、どこに座ってもいいとのたまう。ただ、車両は二階建てであり、一階席は体の不自由な人とか高齢者のためだから、二階席が望ましいとのこと。喜んで二階席に行く。残念ながら、今回は眺望の素晴らしヴューイングカーはなかった。

エメリービルを出たのが「定刻」10分遅れの午後1時25分ごろ。フレズノに到着したのが、「定刻」6分前の午後5時10分。バスで出たサンフランシスコからフレズノまで300キロ以上はあると思われる区間が32ドルで済むのだから「安い」と言えよう。今回も二人掛けの席にゆったり一人で座り、車窓の景色を楽しむことができた。

そして、フレズノ。プラットホームに降り立った途端、口をついて出た言葉は「あ、暑い」。確かに湿気はそうないが、それでも暑い。ホテルは駅からはそう遠くないことは聞いていたが、荷物があるから、タクシーを探す。きょろきょろしていると、自転車に乗った男性が自転車を止め、声をかけて来る。

“Excuse me, sir. But if you don’t mind, I have something to ask….”

“What?”

“I have just got out of a jail. And I’ve been.…”

“Oh, sorry. I’ve just arrived here. Don’t know anything yet….”

ざっと上記のようなやり取りがあった。これ以上、男性の話を聞いていると、「刑務所から出てきたばかりでお金に困っている。少し恵んでもらえないだろうか」という展開になるのは目に見えている。断ると、男性は再び自転車にまたがり、あっけなく立ち去った。

やっと見つけたタクシーに乗り込む。おお、冷房が効いている。「運転手さん、やっぱ、ここだとエアコン要るよね」「あたぼうよ。エアコンなかったら、商売になんねえぜ、お客さん」。彼が江戸っ子だったら、こんな調子だろうという言葉が返ってきた。

(写真は上から、フェリービルディングの大通りに面したカフェ。アムトラックの列車。こんな海岸沿いぴったりの線路を走ることも)

No demons

- 2011-07-07 (Thu)

- Random thoughts

I have just started a little journey in the United States. I have done a similar trip through Africa last year around this time of the year. This time I plan to visit the places where I can find some relevant information on some of the great American novels. I hope that I can publish a book based on these experiences eventually sometime next year.

I visited the US for the first time back in 1974. I can’t believe it was nearly 40 years ago. Then I went to a small college in Georgia for a year. I was a 20-years old student. Just a young boy. Honestly speaking I did not know much about the South or the Civil War beyond the surface. I am ashamed to admit it now in this way.

I had worked for a Japanese newspaper for more than 30 years until my retirement last year. I was once a correspondent for the paper in Nairobi and London. I guess after all these years and experiences, maybe I have something to contribute now for the general public in Japan. Visiting the US again and sharing my thoughts on America and its people was something I have been thinking in the recent years.

We have a Japanese proverb that says “Wataru seken ni oni wa nai.” The literal translation is “There are no demons in the world.” My electric Japanese-English dictionary translates it into “You will find many kind people in this world.” For me it surely was proved to be true over there in Africa last year. And now again in the US it is so. I have come across many kind people since arriving at Los Angeles late June.

R.J. and Monica were those people. I was in Salinas, California last week. It was my first destination to do a few articles on John Steinbeck, author of “The Grapes of Wrath.” I bumped into R.J. at downtown Salinas and started up a chat. He had a daughter who is keen on Japanese food. Naturally we had something to talk about. He kindly drove me in and around Salinas. I ended up at his home the next evening. There were another couple invited before me, David and Ellen. We had a really nice dinner prepared by R.J’s vivacious wife, Monica. I have felt like I have known them for a long time.

The food was very good. For a starter I enjoyed cold bowl of vegetable salad and fruits. I had two bottles of local fruit-flavored beer. The main dish was well-roasted chicken. I had what is called artichokes for the first time. It tasted like avocado. No wonder people here call the area of Salinas Valley “the salad bowl of the world.”

The reason I visited Salinas was it was the place of Steinbeck. He was born here in 1902 and spent his childhood days. There now stands the National Steinbeck Center near the house where he lived at downtown Salinas. In the Center I could have a glimpse of his early life through various historical items and video tapes.

Incidentally Steinbeck who won a Nobel Prize in 1962 inspired me into this journey with his another book, “Travels With Charley in Search of America.” The book is an account of his four month trip at the age of 58 in the states to rediscover his own country. In the book he writes. “A journey is a person in itself; no two are alike. And all plans, safeguards, policing, and coercion are fruitless. We find after years of struggle that we do not take a trip; a trip takes us.”

He drove a truck, equipped with basic cooking and sleeping facility, with a travel companion, a French poodle, Charlie. He called the car Rocinante. Of course it is the name of the horse from the famed book “Don Quixote.” He named the car so as some people regarded the trip so Quixotic.

I have been feeling a bit like Don Quixote myself lately. I had retired voluntarily from the above-mentioned newspaper, four years earlier than the ordinary and official retirement age of 60. My colleagues of my age group are still working happily there. To them my venture on my own must be just like that of the insane knight-errant of La Mancha.

Don Quixote who goes in search of adventure to the amazement of those who know him, dies with the following words: ”Gentlemen, let us proceed fairly and softly: Look not for this year’s bird in last year’s nests. I was mad; I am now sober.”

I am afraid I am still a bit mad.

(In the photo, the two on the right are R.J. and Monica)

(I will be writing this English-language column occasionally during this little journey, purely for American people I would get to know hopefully. For Japanese readers please bear in mind the fact that this is not rewritten to make it correct English by any native staff rewriter as my past English language articles which had appeared in The Daily Yomiuri, English-language newspaper. Beware of very crude English.)

サンフランシスコ

- 2011-07-07 (Thu)

- 総合

サリナスを去り、今、サンフランシスコにいる。聞いていた通り、風情のあるいい町だ。ダウンタウンは私のような観光客がたくさんいて、デジカメを手に名物のケーブルカーや通りの写真を撮っている。私も喜んで仲間に加わる。

町のいたるところにSushi(寿司)とかTeriyaki(照り焼き)とかいったレストランの案内表示が見える。外国の旅ではできるだけ日本食レストランには足を向けないようにしているが、時に気持ちがぐらつく。回転寿司の店があった。ああ、もう駄目!ふらふらと店内に。少しつまんだところであまり旨いとは言えないなと思うが、すでに遅し。胃袋がある程度一杯になり、お勘定。ビールの小瓶1本含めて25ドル(約2100円)。「消化不良」の気分で店を出る。ハンバーガーにでもすれば良かった!

縁があって投宿したのは、日本人女性がやっている「すずめのおやど」という小さな気持ちのいいイン。日本人泊り客の人が「明日は松井とイチローが出る試合がある」と話しているのを小耳にはさみ、「おお、それなら、観戦に行かないわけにはいかない」と思う。

サンフランシスコから地下鉄で隣のオークランドへ。オークランド・アスレチックスが同じアメリカン・リーグ西地区に属するシアトル・マリナーズを迎えての一戦。早めに球場に足を運んだら、何とチケット売り場一番乗りだった。例によって一番安いチケットを欲しいと告げたら、売り場の若者が30ドル(約2500円)も出せばいい席があるよと言うではないか。「じゃ、それ頂戴」。

球場に入って驚いた。一塁側の内野に近い外野最前席!ピッチャーの投球練習がすぐ目の前で見れる!高校野球を含めてもこんな「特等席」に座ったことはない。ヤッホー!

松井、イチローとあって、日本からの観光客も多かった。試合開始前、練習を見ていて、球場整理員の私より年配かなという男性と話が弾んだ。「マツイはいい選手だ。人柄もいい。ここでも人気があるよ」「それはうれしい。私もどちらかというと、今日はマツイを応援に来た」などと。私が「日本ではファールボールは係員が回収に来る」と言うと、彼は「それはお気の毒。いい思い出になるのに」と応じた。

試合途中のこと。声をかけられたので、振り向く。先ほどの球場整理員が可愛い少女を連れて立っている。「この子がファールボールを拾った。あなたにあげると言っている」「え、いや、そんなこと、いいですよ。でも、なぜ?」「この子はよくここに来るんだ。あなたの話をしたら、拾ったボールをあげたい、と言ってるから」「あ、でも、悪いなあ。それじゃ、ありがたく頂くかな。ちょっと待って。バッグに日本から持ってきたキャンディーがある。開封したけど、まだだいぶ残っている。これ、お礼。食べてね」といった会話をしてボールをもらった。ハナという名前の少女だった。日系のハーフだったかもしれない。

サンフランシスコはいい町だ。上記のエピソードは隣のオークランドだが。

(写真は上から、サンフランシスコの町。涼しく散策も快適。少女が私にくれたボール。隣に座った日系の親子5人の観客。可愛い子供たち3人は食べるのに夢中だった)

ジョン・スタインベック(John Steinbeck)⑤

- 2011-07-06 (Wed)

- 総合

今、アメリカを旅する途にあるが、実はこれを企図するきっかけになったのはスタインベックのもう一冊の作品を読んだことによる。”Travels With Charley in Search of America” (1962)という紀行本。『チャーリーとの旅』という翻訳本もあるようだ。

福岡市の書店で偶然手にして一気に読んだ。冒頭の文章を読むと、作家58歳の時に生来の旅心を抑え切れず、旅に出ることにしたと述べられている。彼は汽笛を聞いただけでそわそわする性分だったという。作家は述べている。We do not take a trip; a trip takes us.(我々が旅をするわけではない。旅が我々を連れていくのだ)。至言だと思う。

作家は更にこうも記している。「私は長年、世界各地を旅してきた。アメリカではニューヨークに住み、時にシカゴやサンフランシスコに足を運んでいる。しかし、パリがフランスの、ロンドンがイングランドのすべてでないように、ニューヨークがアメリカを代表しているわけではない。このように考えると、私は私自身の国のことを知らないことに思い至った。私はアメリカ人の作家であり、アメリカについて書いてきたが、実のところ、記憶に基づいて仕事をしてきたのであり、記憶というものは良くて欠陥があり、歪んだ蓄積に他ならない」(For many years I have traveled in many parts of the world. In America I live in New York, or dip into Chicago or San Francisco. But New York is no more America than Paris is France or London is England. Thus I discovered that I did not know my own country. I, an American writer, writing about America, was working from memory, and the memory is at best a faulty, warpy reservoir.)

かくして、スタインベックはニューヨークから特別仕立てのキャンピングカーを自ら運転して約4か月のアメリカの旅に出る。お供は愛犬のフレンチプードルのチャーリーだけ。

私の印象に残るのは、かつての奴隷制度により、この国の白人社会がずっと抱え続けている”inherited guilt”(宿罪)について彼が考察する部分だ。黒人が皆無に近かったサリナスで生まれた作家は、特段、黒人社会との密接な関係を持たずに育つ。だから、彼はアメリカの「原罪」(original sin)がもたらす「苦悩」(agony)を「心から感情を伴って理解すること」(real and emotional understanding)ができないと「告白」している。

旅の最終段階で彼はニューオーリンズに立ち寄り、白人の醜悪な人種差別の示威行動に出くわす。白人の子供たちが通う学校に通い始めた黒人の子供たちに、一部の白人の母親たちが毎朝夕、学校の門へ押し寄せ、侮蔑の言葉を浴びせる。その瞬間、旅情は吹き飛んでしまう。その後、車に乗せた白人の青年が口にする黒人蔑視の考えに辟易して、彼は青年を追い出す。追い出された青年がスタインベックに対し、”Nigger-lover, nigger-lover, nigger-lover”と口汚く罵るシーンは目に浮かぶようである。

さて、私の旅は始まったばかりである。果たしてこの先、どうなるのやら。

(写真は、国立スタインベックセンターに展示されている、作家が旅したキャンピングカー。セルバンテスの名作『ドン・キホーテ』から作家は「ロシナンテ」と命名した)