August 2011

Ubiquitous tragedy

- 2011-08-31 (Wed)

- Random thoughts

Now I’ve just arrived at Washington DC. It was a very good stay in Chicago, partly due to the hospitality of Larry, Judy and her father Tom. (I’ve met Larry in Hannibal. The good luck is still continuing.) Certainly I’ve enjoyed the vigor of the third largest city in this country. Those skyscrapers in the city were something worthy of seeing. How many times I had to look up to see the top of the buildings. As a short man of 5 feet 4, it had been a tough week.

The view from the top of the Willis Tower was also memorable. We are now in the middle of building the world tallest skyscraper in downtown Tokyo, called “Tokyo Sukai-tsurii” (Sky Tree). When completed in May next year, it would be 634 meters high, 222 meter higher than the Willis Tower. When you think that we are expecting another “Big one” any time in the foreseeable future in and around Tokyo after the Great earthquake and tsunami in March this year, which had hit the northern and central part of Japan, this tower is all the more significant.

In Chicago, I wanted to visit a place related to an American writer, Theodore Dreiser (1871-1945). Unfortunately I couldn’t find any such place. He is the author of such novels as “An American Tragedy” and “Sister Carrie.” As he lived and worked briefly during his life, I hoped that I might come across something related to him or his work.

“An American Tragedy” is a story of a poor young man, named Clyde Griffiths who struggle to climb up a social ladder, relying on a connection of his father’s rich brother. When he finally reached the very entrance of the rich world, with a beautiful girl with a rich family, he finds his girlfriend whom he picked up to satisfy his young sexual needs at his work place pregnant with his baby. If this fact were revealed, it is all over for his dream. Clyde eventually goes to the scaffold with the crime of the alleged murder of the girl.

The novel was published in 1925. It was a time, I suppose, America was in full swing to the capitalist society, with millionaires’ life glittering from magazines and posters along the streets, enticing the poor youngsters like Clyde with envy and longing. I just wonder how the situation is different now from those days in early 1900’s. Judging from the talk I’ve had so far since my arrival at the US late June, it seems to be the same or worse.

Lots of young people, I hear, find it difficult to get a job nowadays. After graduation some of the university students just go home to live with their parents to make ends meet. It is nothing unusual in Japan to see young adults to continue living with their parents, though. Graduating from universities or starting to work did not mean leaving their homes right away in our country. But it would be, I suppose, quite an unusual sight here in US.

The Chicago Tribune recently cited a finding that the disparity between the CEOs of a company and average workers are increasing: 42 to 1 over 30 years ago to more than 300 to 1 now. Staggering figures. With all the economic ailments in Japan, I don’t think that the disparity in the same categories is more than 10 or 15 in our country.

When walking on a street one day in downtown Chicago, I came across a man selling magazines. I thought it must be something like “Big Issue,” which has originated in Britain but now spread to other countries including Japan, with an aim of self-help of the unemployed people. I stopped to buy it so that I can contribute the vender’s profit in the sales. Actually it was not at all like the “Big Issue” type magazine. It was just a leaflet of movie notices. I wished to leave at once. But I had already started up a chat. It would be, I felt, a bit rude to do so. I asked him how much he expects from a passerby buying the leaflet. “Oh, it depends on the person. Just leave anything you feel like.” When I dipped my hand into a pocket, a five dollar bill came up. He saw it. I knew it. OK, Goodbye my precious 5 dollar bill!

When I was about to leave the man, he thanked me, with something like “You are very kind-hearted. Thank you, young man.” I froze with the compliment. I returned to the man and said. “Listen, how old do you think I am? Maybe I’m older than you. I’m 57.” He replied to me smiling, “Oh, you don’t look that old. I’m getting at 50 years old soon. But you are a fine young looking man.”

I know I look young as long as I have a cap on my head. I feel young and act young. Somehow I feel that there would be lot more years to go in my life. Maybe from now I should call myself “Dorian Gray” from Japan, although I don’t carry with me a picture, which absorbs age for me.

(Photo: “Tokyo Sky Tree” in Tokyo’s Asakusa area, as of early June this year. The tower is about in the middle, although it looks very tiny.)

スーツケース戻って来て、お願い!

- 2011-08-31 (Wed)

- 総合

いや、「おあと」の準備ができていたのか、私は火曜朝現在、結局ワシントンに着き、メトロに乗って、安いホテルがありそうな、いやそんな感じでもない、ビジネス街のカフェに入ってこのブログを書いて(打って)いる。

オハイオ州のコロンバスという都市にあるグレイハウンドの停車駅で昨夜、ワシントンに行くバスもあることを知って、それなら初志貫徹でワシントンに向かうことにして、追加料金約30ドルを支払った。バスの最下部の荷物積載所に入るスーツケースのタグ(荷札)はフィラデルフィアのままであることから、切符を買った窓口のおばちゃんにタグをワシントンに付け替えてくれるよう頼むと、おばちゃんは「いや、そのままで大丈夫だよ」と言う。そうかなあと思いながらも、彼女の言葉を信じてバスに乗り込んだ。おばちゃんの説明ではバスは一旦フィラデルフィアに着いて、それからワシントンに向かうということだったので、それだったら、自分で荷物を確認できるという安心感もあった。受け取った新しい切符にはフィラデルフィア朝8時半着、ワシントン同11時半着となっていた。

バスはシカゴを出た時から文字通り鮨詰め状態。アムトラックや空の便がハリケーンの余波でまだ乱れているからだろうか。深夜もなかなか寝付けず、ほとんど一睡もできないまま、明け方携帯電話の時刻を見ると、朝8時半過ぎになっている。そろそろフィラデルフィアかなと考えていたら、バスが停車、乗客がぞろぞろ降りだした。フィラデルフィア?乗客に尋ねると、いや、ワシントンだよと言う。え、フィラデルフィア経由ではなかったの?思った以上に早く着いたので、狐につままれた感じで下車した。

まあいいや。早く着いて良かった。取り急ぎ、ホテルを探さなくては、と思いながら、バスの荷物積載所にあるはずの自分のスーツケースを探す。ない!悪い予感がする。やはり、どこかの停車駅で私のスーツケースはフィラデルフィア行きというタグが付いていたので、そちらに仕分けられたのだ。貴重品は網棚に乗せられるキャリーバッグに入れているので、たとえ紛失しても大打撃とはならないはずだが、それでも再び手元に戻ってこなければ文字通り、不便は不便。着の身着のままの旅を余儀なくされる。

ワシントンのグレイハウンドの窓口で紛失届けを済ませ、とりあえず、フィラデルフィアに回っているはずのスーツケースが無事ワシントンに戻されることを祈る。眠気も吹き飛んでしまった。やはり、自分で不安に思うことは自分できちんと最後までやり遂げないとこういう目に遭う。あのおばちゃんに悪気があったとはもちろん思わないが、それにしても、普通はちゃんとタグを付け替えろというのが常識だろうになあ。愚痴の一つもこぼしたくなる。

スーツケースが無事に戻ってくれば、かつての同僚が勤務する読売新聞のワシントン支局を訪ね、東海岸での旅の間、これを預かってもらうことにしている。いや、さすがに本や何やらが加わり、段々と重くなる一方で、これを引きずっての旅はさすがにしんどい。

(写真は、グレイハウンドのバス。おそらくこれが一番安い長距離の移動手段か)

フィラデルフィアへ

- 2011-08-29 (Mon)

- 総合

前項で「おあとがよろしいようで」と書いたが、「おあと」の準備は全然できていなかったようだ。例のハリケーンの影響で土曜に出る予定だったシカゴ発ワシントン行きの列車がキャンセルとなったからだ。土日と連続してアムトラックがあるユニオンステーションに足を運んだが、週明けも「めど」が立たないという。

この辺りがこの国はやはり車社会で、公共交通は二の次だとつくづく思う。シカゴほどの大都会の中心駅にもかかわらず、チケット売り場には列車の発着状況を知らせるスクリーンなどなく、窓口に到達するまで皆目見当がつかない。せめて運行再開のめどぐらいは告げてもらいたいと思うが、「木曜には運行できると聞いている」というぐらいで、あとは何も分からない状況だった。それを考えると、日本のJRや私鉄は素晴らしい。

週明けには運行再開と思える気がするのだが、土地勘もないし、乗客が殺到して切符をうまくゲットできるか分からないので、仕方なく、先に購入していたアムトラックの土曜の切符(173ドル)は払い戻ししてもらい、少し離れたところにあるグレイハウンドのバス会社に向かう。

残念ながら、グレイハウンドもワシントン行きのバスは月曜は運行のめど立たずと言われた。困ったなと思いながら、フィラデルフィアとかも駄目なのと聞くと、フィラデルフィアへは走っていると言うではないか。よし、それなら、ワシントンをやめて、フィラデルフィアに向かおう。月曜朝にシカゴを出てほぼ丸一日後の火曜朝にフィラデルフィアに到着する便を購入した。115ドル。もともとワシントンに数日滞在してフィラデルフィアに入る計画だったので、少し計画が早まっただけとも言えなくもない。ホテルはワシントンの先約のホテルの変更、キャンセルのやり取りで少々疲れたので、現地に着いてから、安いところを探すことにした。

ところで、東海岸はハリケーンで大きな被害が出ている模様だが、シカゴにいる限り、ずっとすごく快適な日々だった。暑さもようやく和らぎ、朝夕は涼しいぐらいだ。日中は時に公園のベンチに寝そべり、新聞や読書にいそしんだが、「命の洗濯」のような心地さえした。小さなリスがすぐ近くまでやってきて、体を起こし、前足を体の前で構え、まるでエサを欲しがるような可愛い所作を見せる。カメラを向けると逃げていく。

そういえば、アフリカの旅ではこんなに「無防備」でゆっくりくつろいだことはあったろうかと思ったりする。絶えず、どこかで緊張感を抱いていた。第一、ここでいつも持ち歩いているナップザックや財布などの類は原則、持ち歩くことはなかった。ポケットに入れておく現金の量にもいつも気を遣った。ここではそういうことに今までのところ、ほとんど気を遣わないで済んでいる。もちろん、時々、「悪いやつもいるから、くれぐれも気を付けて」と助言してくれる人はいるが。

(写真は、オークパークの沿線にある公園で日曜、バスケットボールに興じる黒人の若者たち。俊敏な動きは見ていておやっと思うほどの見事さだ)

「嵐」が来ている

- 2011-08-28 (Sun)

- 総合

シカゴを出て、東のワシントンに向かおうとしている。この国の首都だ。ここも初めて足を運ぶ。宿は例によって、ネットで格安ホテルを探し、電話をかけて、なんとか自分の考えている予算で泊まれるところを見つけた。

実はシカゴに来た直後はホテルに泊まっていたが、この一週間近く、ハンニバルで知り合った大学教授のラリーの家に泊めてもらっていた。「いつでも来てくれ。いつまでいたっていいよ」と言ってくれていた。節約旅行を心掛けている身にはまことにありがたい。彼が住んでいるのはシカゴから少し西に入ったオークタウンという市。CTAという列車がシカゴの中心部まで便良く走っていて、シカゴ郊外という感覚の閑静な住宅街だ。文豪アーネスト・ヘミングウェイが生まれた地として、また建築家フランク・ロイド・ライトが住み、彼がデザインした建築物が数多くあることで知られている。ライトは日本の帝国ホテル新館の設計でも知られる近代建築の巨匠だ。

(ヘミングウェイについてはやがてフロリダ半島の先にあるキーウエストを訪問するつもりだが、オークパークにある彼の博物館でも作家の人生の一端に触れることができた)

ラリーは大学で看護学を教える妻のジュディと彼女の病身の父親トムとの3人暮らし。トムはがんの治療で全米で名の知れた医師だったが、87歳の今はパーキンソン病を患い、車いすでの生活。私とほぼ同世代のラリー夫婦の子供2人は巣立っており、3人で仲良く暮らしている。二人とも働いているので、日中、それに夜間も専門の介護士が家に来て、トムの世話をしていた。ラリーは「トムはユーモアもあり、頭も良く素晴らしい人格者。一緒に生活していていろいろ学べることばかりだよ」と語る。こういう家庭があるのもアメリカらしくていい。

ところで、ワシントンを含む東海岸は今、大きなハリケーンが襲来しているとテレビやラジオが報じている。何でも今年の第1号とか。アイリーンという名前が付いている。台風が太平洋上をわが故郷宮崎に向かっている時は、パソコン上に「念」を飛ばして、その進路を「妨害」していたが、さすがにここでハリケーンにまで相手する気にはなれない。

日曜のお昼過ぎにアムトラックでワシントン入りする予定だが、まさにそのころ、ハリケーンが近くに上陸するか通過しているはずだ。大きな被害が出ないといいが。

今年か去年か忘れたが、福岡で時々投宿しているホテルにチェックインしようとしたら、「嵐が来ているんで、空きがないんです。申し訳ないんですが・・・」と丁重に断られたことがある。「え、そうなの。あれ、知らなったな。大きいのが来てるの?」「今では毎年恒例になっているみたいなんですよ」「いや、それは台風は毎年、来てるだろうけど・・・」「あのお、人気のあるアイドルグループのことなんですけど・・・」「あ、そおう・・・」

おあとがよろしいようで。

(写真は、オークパークに残っているヘミングウェイの生家。彼はこの家で生まれ、高校時代までをオークパークで過ごしており、すぐ近くにはヘミングウェイ博物館もある)

セオドア・ドライサー(Theodore Dreiser)⑤

- 2011-08-27 (Sat)

- 総合

”An American Tragedy ” は20世紀初頭のアメリカの貧富の差が背景にある作品だが、米国民の貧富の差は今日に至っても歴然としているようだ。いや、その差は拡大しているとの新聞報道をつい最近見かけた。その記事は、この国の会社役員給与と社員平均給与の格差がこの30年の間に42対1から300対1に拡大したと憂えていた。

また、日本同様、若者にとって仕事を見つけることが大変な状況がこのところずっと続いている。高校や大学を卒業したら、両親の元を去り、社会人となり独立するという図式が当てはまらなくなっているようだ。大学卒業後、親元に戻り、一緒に生活しながら、仕事の口を探す傾向が定着しつつあると聞いた。日本だったら、そう珍しくないが、この国では一昔前には考えられなかったことだと思う。

閑話休題、”An American Tragedy ” は石川達三の著書『青春の蹉跌』に似ているとどこかで読んだような記憶がある。彼は私が昔好きだった作家だ。学生時代に読んだ記憶があるが、もう大方忘れている。再読してみた。年齢を重ねて同じ作品に接すると、時として若い時には感じなかったことに気づいたり、新たな発見があったりするものだ。読書の魅力の一つだろう。『青春の蹉跌』もそうだった。興味深く再読することができた。

この作品の主人公、江藤賢一郎は「立身出世は自分に当然約束されているもののように思っている」大学生であり、母一人子一人の貧しい暮らしからの脱却を夢見て、学問、それも専攻する法律分野だけの学問に励み、見事に難関の司法試験に合格する。それまでの学費を支援してきた後ろ盾の裕福な伯父には気位の高いお嬢様の娘の康子がおり、賢一郎の母親や伯父はこの娘との結婚を望む。ここまでは前途洋洋だったが、賢一郎には抗しがたい肉体の欲求から手を出した家庭教師時代の教え子の少女がいて、この少女が妊娠する。

少女は家庭的な不幸もあって、賢一郎に必死に結婚を迫る。康子との内祝言を控え、自分が描いてきた「立身出世」の夢が崩壊することを恐れた賢一郎は転落への道を歩んでしまう。人間としての情を感じない賢一郎の性格や生き方に終始、憂鬱な気持ちで読んでいった。クライドに対して感じたのと酷似した憂鬱さだ。こちらの方は最高学府で学んでいるのだから、より「罪」が深いかもしれない。

40年以上前の1968年に書かれた『青春の蹉跌』の底流にある青年期のエゴイズムは ”An American Tragedy ” 同様、普遍的なものなのだろう。

余談になるが、私は新聞記者に成り立てのころ、東京・田園調布に住む石川達三邸を(文化部記者の助言でマスクメロン2個を手土産に)訪ね、自分が手がけていた連載企画の関連で取材したことがある。今は亡き大作家は私が恐る恐る口にした拙い質問に慈父のように穏やかに答えてくれた。あの時のことを懐かしく思い出す。

(写真は、シカゴの中心部の昼下がり。ここで「不況」を感じることは難しい)

セオドア・ドライサー(Theodore Dreiser)④

- 2011-08-26 (Fri)

- 総合

ドライサーがシカゴで短期間とはいえ、住んでいたことを承知していた。何らかの「足跡」が残されていないものだろうかと探し回ったが、無駄足に終わった。

ミシガン湖を望む中心部のミシガン・アベニュー沿いに、The Fine Arts Building という古いビルがあり、そこの一室で、1900年代初期にボヘミアン的雰囲気のアーチストたちが毎週定期的に集う、”The Little Room” と呼ばれる一室があったらしいことを知った。雑誌の編集の仕事をしていたドライサーも当時、常連だったとか。このビルを訪ねてみたものの、部屋のかつての名前を示すプレートがあるぐらいで、さすがに当時の様子を伝えるものは残っていなかった。ただ、ビルは1885年に建設され、今もアート関係のオフィスとして機能しており、10階の最上階天井に設けられた二つの古めかしい天窓(skylight)やホールの壁に掲げられている絵画などに、それらしい雰囲気を漂わせていた。

そもそも、ドライサーと聞いて、今のアメリカで特に若い世代ですぐに「ああ、あの作家ね」と反応する人にぶつかることは珍しいのではなかろうか。私はそんな印象を抱いている。The Fine Arts Buildingの隣にあるルーズベルト大学でアメリカ文学を教えるプリシッラ・パーキンス准教授にこの疑問をぶつけてみた。

「確かにそういう傾向ですね。彼の代表作の”An American Tragedy ” はかなりの長編です。wordy (冗漫)とも言える。学生たちが読むのは一苦労ですね。第一、例えば大学で教える側が躊躇(ちゅうちょ)するかもしれません。結果的に学生たちが読むことが少なくなる悪循環に陥っているのでしょう」

”An American Tragedy ” が現代のアメリカで読まれる意義はないのでしょうか。

「小説の意義は現代のアメリカにとっても衰えていないと思います。多くの若者が社会の階段を上ろうとして感じる失望感などは今も共通するものがあるでしょう。ただ、現代のアメリカだったら、起きえない展開が作品中に見られることも事実です。ロバートが妊娠したことでクライドは振り回されますが、(未婚女性の妊娠が珍しくない)今はちょっと想像しにくい展開かもしれませんね。クライドがお嬢様のソンドラと結婚することで出世を目論むくだりもそうですね。第一、今はソンドラのような女性だったら、ドライサーが描いたような”a social butterfly (派手で社交好きな人)ではなく、大学でさらにキャリアアップを目指すようになっていたのでは」

それにしても、クライドには魅力のない主人公ですね。

「ドライサーは当時隆盛だった、現実をありのままに描き出す自然主義の作家であり、この作品にもそれが顕著に示されています。ドライサーは個人的な主人公としてのクライドではなく、彼のような人物を生み出す、彼の時代の社会的、経済的、文化的な環境に関心があったのであり、それを描いているのです。結果的にクライドが深みのない人物像となっているだけです」

(写真は、The Fine Arts Buildingの最上階。シカゴの「歴史」を感じる雰囲気が漂う)

セオドア・ドライサー(Theodore Dreiser)③

- 2011-08-26 (Fri)

- 総合

クライドは結果的にこの行為が「完全犯罪」となることを願い、ソンドラの元に走るが、「犯行」はすぐに露呈し、彼は逮捕され、伯父が雇ってくれた敏腕弁護士の詭弁に近い巧みな弁護も及ばず、死刑判決を受け、電気椅子に送られる。収監されたクライドは「俺は確かにロバータの溺死を目論んだ。しかし、実際に手を下したわけではない。ボートが転覆したのは偶然だった。溺れる彼女に救いの手を差しださなかったのは事実だ。しかし、俺はあの時、頭が混乱の極みにあったのだ」などと、罪の意識から逃れようとする。

収監されたクライドが母親に祈りを託された牧師から罪を悔い改めるよう求められた後、次のように思う場面がある。

But then again, there was the fact or truth of those very strong impulses and desires within himself that were so very, very hard to overcome. He had thought of those, too, and then of the fact that many other people like his mother, his uncle, his cousin, and this minister here, did not seem to be troubled by them. And yet also he was given to imagining at times that perhaps it was because of superior mental and moral courage in the face of passions and desire, equivalent to his own, which led these others to do so much better. (自分の中にある非常に強烈な衝動、欲望。確かに、これらのものを克服することは彼にとって、この上なく困難であることは事実であったし、真実でもあった。彼は過去にこのことに思いをはせたことがあった。なぜ、彼の母親や伯父、いとこ、そして今ここで相手をしてくれている牧師など、他の多くの人たちはそうした衝動、欲望に悩まされることがないのであろうかと。そのうえでなお彼は時にこうも想像してみたりした。自分が抱いたような情熱や欲望に駆られた時であっても、他の人たちは自分よりも優れた精神的かつ道徳的勇気を持ち合わせているから、自分のような愚かしいことはしないで済むのだろうと)

この青年、クライドの生き方に好感が持てないと①で嘆いた。好感が持てる人はおそらくいないだろう。だが、上記のシーンに至った時、私は彼に対し、少なからぬ同情の念を禁じ得なかった。私の人生も「衝動」と「欲望」に振り回されてきて、現在に至っているのではないか。私にはクライドの転落を批判する資格などないのではないか。いかん、この辺りでやめておこう。

この小説は実際に米国で1906年にニューヨーク州で起きた事件がモデルになっているという。工場で働く青年が妊娠した恋人を殺害した事件で、青年は1908年に殺人罪で処刑された。ドライサーは1920年に執筆を開始し、中断時期を経て、1923年には事件現場や事件を裁いた裁判所にまで足を運んで取材を重ねたという。

(写真は、シカゴはCTAと呼ばれる列車が市内を縦横に走っており便利。ホームも板張りで不思議な温もりを感じる。混み合うこともなく、のんびりした雰囲気がいい)

セオドア・ドライサー(Theodore Dreiser)②

- 2011-08-25 (Thu)

- 総合

”An American Tragedy” の最初の舞台はミズーリー州のカンザスシティ。貧しい街頭説教師の家に生まれたクライドは少年時代から自らも街頭説教の一員として街頭に立たされ、讃美歌を歌わされる。彼はそういう暮らしが嫌でたまらず、華やかな都会に出て豊かな暮らしを手に入れることを夢見る。全く付き合いのない自分の伯父がニューヨーク州のライカーガスで大きな衣服工場を経営、裕福な社会階層にあることを知る。シカゴのホテルで働いている時、偶然にその伯父と出会い、やがて彼の工場で勤務するようになる。

次の描写は、貧農の出の美少女、ロバータが豊かな生活を夢見て、クライドが勤務するライカーガスの工場で働くようになり、自分の境遇を思う場面だ。

For there was a local taboo in regard to factory girls aspiring toward or allowing themselves to become interested in their official superiors. Religious, moral and reserved girls didn’t do it. And again, as she soon discovered, the line of demarcation and stratification between the rich and the poor in Lycurgus was as sharp as though cut by a knife or divided by a high wall.(工場で働く少女たちが職場の上司に憧れを抱いたり、興味を覚えたりするのは、この地域ではタブーだった。宗教を重んじ、貞節を大切にするよう育てられ、控え目に振る舞うことを求めらてきた彼女たちがそうした行動に出ることはなかった。ロバータはまたほどなく、ライカーガスでの貧富の差は明確に区分けされ、階層化されており、それはまるでナイフで鋭利に切り裂かれたか、高い壁で遮られたかのように歴然としていることに気づくのだった)

クライドはお金はなくとも、経営者の甥であることや見てくれの良さから、ライカーガスの社交界で出入りすることが許されるようになり、やがて、自由奔放に生きる資産家のお嬢様で女性としての魅力にもあふれたソンドラと出会い、熱情的な恋に落ちる。クライドはソンドラが象徴する富と権力に酔いしれ、ロバータを捨てることを決意する。しかし、この時すでにロバータはクライドの子を宿していた。

ソンドラもやがてクライドに惹かれていく。彼女の母親はクライドの出自を疑問視、その交際に不快感を隠せないが、ソンドラはクライドとの結婚を意識するまでになる。ロバータが重荷になったクライドは身重の彼女を人気のない山中の湖のボート遊びに誘い、溺死での殺害を企てる。優柔不断の塊のようなクライドは直前に犯行を思いとどまるが、彼の苦悶の表情を見たロバータは思わず、クライドに寄り添おうとして動き、それを阻止しようとしたクライドの行動があだとなり、ボートは転覆、ロバータは水中に落ちる。泳ぎの得意なクライドは金槌(かなづち)のロバータを助けようと思えばできたであろうが、助けることなく、ロバータは溺死する。

(写真は上が、午後5時過ぎのシカゴの中心部。仕事を終え、帰宅を急ぐ人で結構混雑していた。下は、その近くの広場で見かけた巨大なマリリン・モンロー像。今夏お目見えした展示期間限定のアートとか。多くの観光客が彼女の「足元」で記念撮影に興じていた)

セオドア・ドライサー(Theodore Dreiser)①

- 2011-08-24 (Wed)

- 総合

シカゴにいるので、シカゴとゆかりの深い作家の作品を考えることにした。というか、それもあって、シカゴに立ち寄ったわけでもあるが。

”An American Tragedy”。セオドア・ドライサーが1925年に発表した作品で、「アメリカの悲劇」と邦訳されている。ドライサーは1871年にインディアナ州の貧しい家に生まれ、セントルイスやここシカゴなどを転々として、新聞記者を始め多くの職業を渡り歩く。資本主義のひずみを告発する自然主義の作家として台頭する。1945年死去。手元にある英文のアメリカ文学ガイドブックは、”An American Tragedy”は20世紀初頭の「アメリカン・ドリーム」が内包した危険性を描いた秀作と紹介している。

The novel is a scathing portrait of the American success myth gone sour, but it is also a universal story about the stresses of urbanization, modernization, and alienation. (この小説は歯車が狂ったアメリカの成功神話を痛烈に描いた物語である。と同時に、都市化、現代化、疎外感がもたらすさまざまなひずみを描写した普遍的な物語でもある)

題名だけは知っていた。そういう名の小説があることを。恥を明かせば、いつか原書で読んだことがあるとも思っていた。今回の旅を前に図書館から借り出して読み始めたところ、いやそれは間違いだったことが分かった。第一、これは予期していた以上に長尺な小説だった。手にしたのは「戦闘意欲」をそぐような700頁を超える分厚い本。こんな本を原書で読んだとは思えない。

この作品は端的に言えば、裕福な生活を夢見る貧しい青年が二股かけた恋に陥り、結果的に浅はかな行為に出て、転落していく物語だ。クライド・グリフィスという名の青年は職場で知り合った、貧しいが愛らしい少女、ロバータと恋に落ちる。それもつかの間、今度は自分たちとは比較にならない富裕な家の出でこれまた美しい少女ソンドラを見初める。ソンドラと相思相愛になった青年は、迷うことなく彼女を選び、最初に心も体も許してくれたつましく生きるロバータを捨てることを決意する。この種のお話自体は古今東西の永遠のテーマだろう。

正直に述べると、読破するのに難儀した。これだけの長尺のストーリー展開が必要なのかと思わないこともなかった。米文学の傑作に対して甚だ失礼な感想ではあるが。ただ、難儀したのはそれだけの理由からではない。小説の主人公(protagonist)である青年、クライドの生き方というか、性格というか、彼の考え方にあまり好感が持てず、読み進めながら、「おい、お前さんよ。もっと、自主性をもって生きられないのかい?親戚の人などに頼らず、生きたらどうなんだい。自分の出自にそんなにこだわり続けてどうすんだい?」と喝をいれたくなること、しばしばだったからだ。まあ、小説の世界とはいえ、私は人様にそんな説教を垂れるほど立派な人生を歩んでいるわけではないので、大きなお世話だが。

(写真は、シカゴの全米1の高さ(442メートル)のウィリス・タワーからの眺め。ガラス張りの屋上部に寝そべり記念撮影、スリルを楽しむ観光客)

シカゴ着

- 2011-08-22 (Mon)

- 総合

ミズーリー州のハンニバルを出て、東隣イリノイ州のシカゴに来ている。シカゴは旅の予定に入っていたわけではないが、よくよく考えると、ニューヨーク、ロサンゼルスに次ぐ全米第3位の都市である。近くまで来たのだから、のぞいてみることにした。

ハンニバルからミシシッピ川を渡り、イリノイ州のクインシーに。ここからアムトラックでシカゴに到着。いや、ここは大都会だ。ハンニバルはlaid-back(のんびりした)田舎だったから、余計にその感がある。人口約3百万人とか。シカゴ川をはさんでskyscraper(超高層ビル)を見上げる。東京や大阪も超高層ビルがあるが、ここは単に高いというだけでなく、横への広がりもある感じだ。初めて田舎から出てきた人には、daunting(怖じ気づく)という印象さえ与えるのではと思った。

橋の上からシカゴ川を見ると、観光客を乗せた大小さまざまな遊覧船が盛んに行き来する。川沿いのレストランはお客であふれている。ここに佇む限り、世界が、この国が深刻な不況にあえいでいるとは思えない。

初めてのシカゴ。右も左も分からない。とりあえず、「木」の前に「森」を見なくては。観光案内で「シカゴ歴史博物館」があることを知り、バスに乗って博物館に向かう。主要駅のあるダウンタウンから少し離れた博物館まで2ドル25セント(約190円)。

シカゴが町として発展したのは1830年以降のことだという。ここも本来はアメリカインディアンが住んでいたが、フランス続いてアメリカが進出し、ミシガン湖やシカゴ川などを活用した水運の拠点として、鉄道が開かれると鉄路の拠点として発展する。1830年には掘立小屋が散在するわずか人口100人程度の集落だったのが、30年後の1860年には人口10万人の町となっている。そして今は300万人。ここほどアメリカの拡大、発展を象徴する都市はないのではないか、そんな風に思えた。

シカゴと言えば、アル・カポネとシアーズ・タワーではないか。シアーズ・タワーを探したが、超高層ビルが多くて、どれがどれか分からない。道行く人に聞いても、即座には分からない。ようやく、二本の尖塔が突っ立っているビルがそれと分かった。今はウィリス・タワーと呼ぶらしい。1973年の建設。「世界一」という呼称は他に譲ったが、「屋上442メートル」で、全米一高いビルであることに変わりはないようだ。

シカゴも他の都市と同様、多くの試練に遭遇していることが博物館の展示から分かった。1871年には町の大半が焼失する大火に見舞われるが、これが結果的にシカゴの都市計画を躍進させる契機ともなる。シカゴに名立たる建築物が多いのはこのためか。人種問題もしかりだ。1919年と1968年には多くの死傷者が出た人種衝突も起きていることを知った。

(写真は上から、シカゴのダウンタウン。その威容に見とれてしまう。このビルは、高さはともかく、その「横幅」に圧倒された。ミレニアムパーク内にある通称、「ザ・ビーン」(豆)と呼ばれるユニークな建築物。側壁が鏡になっており、観光客の人気スポットとなっていた)

CDで聴くマーク・トウェイン

- 2011-08-18 (Thu)

- 総合

ハンニバルの居心地がいいので、研究会が終了した後も数日、居残ることにした。

前にも書いたが、今回の研究会はハンニバルのトウェイン博物館が初めて主催した集まりで、今後4年ごとに開催する方針。ニューヨークのエルマイラ大学にあるトウェイン研究所ではずっと以前から4年ごとにこの種の研究会を開催しており、2013年は彼らの研究会が催される。この調子で行くと、作家の生誕200年に当たる2035年はハンニバルの順番となる。博物館館長のヘンリーさんに「私は2035年には81歳となる。まだ元気矍鑠(かくしゃく)としているだろう。4年後はともかく、24年後には再訪するようにするから、その時は招待してください」と軽口をたたいたら、受けた。

ヘンリーさんと談笑していたら、博物館総括責任者のシンディー・ラベルさんがやってきて、「ショウ、遠くから来てくれてありがとう。これをあげましょう。まだ出回っていないものです」と二枚のCDを差し出した。”Mark Twain: Words & Music” のCDだ。おお、これは、研究会の中でも話題になっていたトウェインの生涯を作家の表現と音楽でたどったCDではないか。博物館の制作で、完成するのは9月末と聞いていた。ハンニバルの思い出に購入したいと思っていた。何というラッキー。

早速ホテルに戻り、パソコンに入れて聴いてみる。素晴らしい演奏と歌だ。さらに凄いのは、4人の語り手の中に、トウェインの役割を担うクリント・イーストウッドが入っていることだ。トウェインとハリウッドの名監督(名優)とはイメージが一致しないが、渋みのある語りは見事にはまっている。リヴィ夫人と3人の娘に囲まれた至福の日々、やがて、長女のスージー、続いて、最愛のリヴィ夫人を失い、失意のどん底に落ちる件(くだり)の語りでは、”She was my life. She was the most beautiful spirit and the highest, noblest, ever be known. And she is dead. I wish I were with Livy.” (妻は私の命だった。彼女はこの世に生きた最も美しく、最上、最高の気質の人だった。彼女はもうこの世にいない。私も妻と一緒に死にたい気分だ)という吐露はぐっと胸に迫る。リヴィ夫人の写真を見ると、確かに気品のある美しい女性だったことが見てとれる。

ところで、私がここ数日、泊まっているホテルはLula Belle’s (ルラベルズ)という名のB&Bで、1917年から50年代にかけてはこの一帯では有名なbordello (売春宿) だったとか。当時のままの建物で雰囲気も残っている。研究会で親しくなった、私より年長で大柄な快男子の研究者、ケントからは別れ際に「君は独身なんだから、夜になったら特別のルームサービスを頼めばいい」と冷やかされた。

最初の夜、未明、ダブルベッドが揺れるので目が覚めた。「はて、ルームサービスは頼んだ覚えはないが」。すぐ近くに貨物列車専用の鉄道が通っており、列車の通過でホテル全体が揺れていたのだった。

(写真は、B&BのLula Belle’s の前で。右がケント。左は車で送ってくれたティム)

(注:マーク・トウェイン博物館の研究会のことをもっと知りたい方は以下がサイトです。http://blog.marktwainmuseum.org/)

マーク・トウェイン(Mark Twain)⑤

- 2011-08-17 (Wed)

- 総合

地元ハンニバルではトウェインはどう受けとめられているのだろうか。人口約1万7000人の小さな町だ。トウェインの「故郷」を見たくて訪れる観光客がハンニバルと周辺部で落とすお金は決して小さくはないだろう。事実、私がここに滞在した1週間余の間に、中高年層の夫婦や祖父母に連れられてやってきた孫の子供たちの姿を数多く見かけた。

しかしながら、ハンニバルも主要な通り沿いに空きビルが結構目立つ。地域経済がここでも苦境にあるのは容易に察することができる。ハンニバルで判事をしているロバート・クレイトンさんは「トウェインのおかげで観光業はある程度潤っていますが、ここにはこれといった基幹産業がない。歴史的にこの一帯を支えてきた水運も今はありません。雇用の場が増えないことには町のこれ以上の発展は望めません」と語った。

今回のトウェイン研究会を主催した博物館の館長、ヘンリー・スイーツさんは「博物館の来館者は年間5万から6万人で推移しています。これに、彼の作品に出てくる洞窟見学とかリバーボートの遊覧客を含めると、年間20万人から25万人がトウェインがらみでハンニバルを訪れていると私たちは見ています」と語る。「観光客の上位五か国はカナダ、英国、オーストラリア、ドイツ、それに日本です。世界中の読者から慕われるのは、やはり、彼の作品が人間の内面を描き、親しみやすいからだと思います。誰もが思い当たる内面の巧みな描写、それが時代を超えてアピールするのだと思います」

研究会のフィールドワークの一つで、作家が生まれた地であり、ハンニバルに転居後も伯父の農家があった関係で足繁く通っていたフロリダをヘンリーさんの案内で訪ねた時のことも忘れがたい。伯父の家は消失していたが、その家が立っていた場所に復元する作業が進められていた。復元作業の中心人物は70歳になる元教師で考古学者のキャレン・ハントさん。5年ほど前から、私費を投じて、農家があった土地を購入し、土に埋もれた農家の建築材などを発掘している。作業が順調に進めば、来年の夏にはトウェインが「アンクル・ダニエル」(黒人奴隷)の語る話が楽しみで訪れていた当時の農家が復元されているはずだ。

フロリダは作家が誕生した当時は100人程度の住民がいたが、現在は一人も住んでいない。私には緑豊かで落ち着いた暮らしができる絶好の土地に見えたが、仕事の場がないから、住民は転居していったのだろうか。②で紹介した、作家の生家が移転保存されている「トウェイン記念堂」では作家の生涯を20分ほどのビデオで紹介していた。ビデオの最終部ではトウェインの晩年に撮影された珍しい動画が流され、概ね、次のような言葉で締め括っていた。

「マーク・トウェインはほとんどの作家がなしえなかったことをなしえてこの世を去った。彼はimmortality(不朽の名声)を手にしたのだ」

(写真は上から、フロリダのトウェインの伯父の農家跡で進められている復元作業。中央の女性がキャレンさん。「外観」はほぼ完成。作家の生家が本来なら立っていた地。左端で説明しているのが、博物館館長で今回の研究会を仕切ったヘンリーさん)

Mark Twain experience

- 2011-08-17 (Wed)

- Random thoughts

I have been in Hannibal, MO for the past week. Oh, it was a very wise choice to come here. Sometimes I really think that somebody up there, probably God, is taking a good care of me during my journey in America.

While in California, I had a mail from one of my good professors in college days way back in 1970’s that there would be a conference on Mark Twain in Hannibal, America’s Hometown, where the famed writer and humorist had spent his childhood days. Twain was born in Florida, MO, in 1835 and moved here to Hannibal in 1839 and grew up here. When I checked the website of Mark Twain Boyhood Home & Museum, I found out that the conference, which was held for three days from Aug. 11 to 13, was the first of its kind sponsored by the Museum.

On arriving at Hannibal, I found quite a few renowned scholars and reseachers coming to the conference. I’m a novice, although I had managed to translate one of his stories, “Pudd’nhead Wilson” into Japanese and published it two years ago. I only thought just being among the noted scholars on the writer would give me something precious for my American literary journey and I would be cherishing for the rest of my life.

It turned out to be far better than I had hoped. All the people I came across at the conference were just good-hearted and many of them gave some tip on the writer. Some of them also gave me some useful information on the other American writers whose related places I’m planning to visit and write about later on.

One of the questions I’ve had on Mark Twain was just how he could drift away from the Civil War, which had ravaged the South and surrounding regions in 1860’s. Before coming here I almost believed that this part of Missouri was part of the Southern region, therefore the Confederacy. I have thought amazing the fact that Mark Twain, who lived throughout the Civil War era, had managed to be somehow free from the aftermath of the war and continue to write on various aspects of human beings beyond the war. Whereas such a fantastic writer as William Faulkner, although born after the war, seemed to have lived and written always lingering on the Southern cause and being a Southerner.

I was glad when I asked Barbara Snedecor, and she did not consider my question irrelevant. Barbara is Director of The Center for Mark Twain Studies, Elmira College, NY. She agreed with me that it was very lucky for him and for us to see him go to the west right after the start of the war in 1861. She also enlightened me into an aspect, until then I had not been aware of. His first piece, a jumping frog story, made his name travel throughout the country and made the nation laugh. Although it’s a simple and maybe dumb story, after the bloodbath of the Civil War, people had needed it.

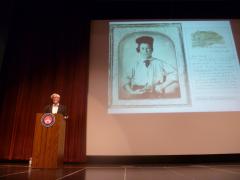

Don’t think please that I’ve enjoyed and understood all the presentations during the conference. Some of them were too deep for me, I’m afraid. And some of the presenters talked too fast for me to catch up with, although I had no doubt that they were good presentations. Among them I thoroughly enjoyed a presentation by John Pascal. He spoke on “Artemus Ward: The Gentle Humorist and His Lecture Influence on Mark Twain.” It made me understand better now with the American tradition of the literary comedians in which Twain also had a great talent and used it to pay back all his debts. John is a high school English teacher from New Jersey. No wonder his talk was crisp and easy to understand.

After the fruitful three days, I decided to stay in Hannibal for a few more days. I had to find another place to stay. Oh, I almost forgot to thank the venue of the conference, Hannibal LaGrange University. We could stay at the student’s dorm, 15 dollars a night! What a bargain, especially for me struggling always to find a good and reasonable price hotel. And of course I wish to thank Henry Sweet, Cindy Lovell and other staff from the Museum for their wonderful work and hospitality.

When Kent Rasmussen and Tim Champlin, both independent researchers, drove me to a B&B downtown on their way out of Hannibal, Kent kindly explained to me the historic fact that the B&B, called Lula Belle’s, had been actually once a famous bordello. His departing shot was: “Shoichi, are you single? If so, you can order a special room service later on? Enjoy your stay.”

No, Kent. No thank you. Those days are gone for me. I’m a born again atheist.

On the first night, I woke up at the middle of my sleep. I found my bed shaking in the room named "Angel of Delight." No. I didn’t order any room service. I soon found out that it was the vibration coming from the nearby freight railway traffic.

(photo: The last laugh boefore leaving the University dorm. Tim drove me to the B&B in this car. Kent insisted sitting on the back of the car, letting me sit on the front seat. )

マーク・トウェイン(Mark Twain)④

- 2011-08-16 (Tue)

- 総合

今回のハンニバルでのトウェイン研究会で楽しみにしていたことがあった。昨秋、カリフォルニア大学出版会より刊行された『マーク・トウェイン自伝』の編集責任者であるロバート・ハースト博士の基調報告だ。作家の晩年の様子が聞けないものかと。

私の頭にあったのは、作家の命により死後6年後の1916年まで発表が差し控えられた”The Mysterious Stranger”(邦訳『不思議な少年』)という短編だった。1590年のオーストリアを舞台に、サタン(Satan)と名乗る少年が「僕」を含めた子供たちと繰り広げる幻想的な物語で、最後の場面で、サタンは語り手の「僕」にこう言い残して消え去る。”there is no God, no universe, no human race, no earthly life, no heaven, no hell. It is all a dream—a grotesque and foolish dream. Nothing exists but you. And you are but a thought—a vagrant thought, a useless thought, a homeless thought, wandering forlorn among the empty eternities!” (神様なんていない。宇宙も人類もこの世も天国も地獄も存在しない。すべて夢。醜くて馬鹿げた夢。君の他には何も存在しないんだ。でも、君だって、自分がいると思っているに過ぎない。君は実際は助けてくれる者もなく、何もできず、ただあてもなく、果てしなく何もない中でわびしくさまよい続けているだけなんだよ!)

ハースト博士は2日前に70歳になったとは思えぬ若々しさで、彼にとっては文字通りライフワークとなったトウェインの「素顔」を掘り起こす作業の一端を語った。『自伝』に収められている回顧録は死後100年は公表しないようにと作家が命じたと伝えられる。

博士の元には今も、新たに見つかった作家の手紙が週に平均3通は報告されているという。『自伝』は予想以上の好評を博し、かなり厚手の高価な本であるのに既に50万部が売れた。「私たちは1万部ぐらいの販売を見込んでいました。次巻はいつ出るのだという問い合わせも殺到しています」と博士は語った。次巻は2013年の刊行予定で、2015年の第3巻で完了する運びとか。

基調報告の前に、会場の片隅でくつろぐハースト博士を見つけたので、いくつか質問をさせてもらった。

「あなたは40年以上にわたって、トウェインと向き合っている。大変なご苦労ですね」

「退屈に思う日は一日たりともありませんね。彼は天才だったのですから。日々新しい発見があります。彼は後の世代の私たちが目にすることを念頭に、手紙を含めすべての資料を残すようにしていたのです。プライベートな手紙は焼却する作家が多いのに異例と言えるでしょう」

「最愛の妻や娘たちに先立たれた作家の晩年は厭世的、悲観的に陥りがちで、私には我々が知っているユーモアにあふれた作家とは若干様相が異なるような雰囲気が漂ったという印象があるのですが」

「『自伝』が明らかにする作家の晩年は一般の人が考えている作家のイメージと著しく乖離したものとはならないと思いますよ」

(写真は上が、檀上のハースト博士。下が、ハンニバルのミシシッピ川の遊覧船。観光客だけでなく、遊覧船からの景観と食事を楽しみに来た地元の人たちもいた)

マーク・トウェイン(Mark Twain)③

- 2011-08-15 (Mon)

- 総合

マーク・トウェインは日本でも幅広い愛読者を抱える作家であり、ここで私が彼の魅力を改めて説明することもないかと思うが、ハンニバルのトウェイン博物館で改めて思ったことを述べたい。

『ハックルベリー・フィンの冒険』は1885年の発表直後から「青少年の読む本としてはふさわしくない」として物議をかもし、北部の図書館では「スラム街の読み物」と排斥された。1957年には全米黒人地位向上協会が、奴隷制度時代の象徴的表現である “nigger” という表現が211回も使われていると槍玉に挙げた。隔世の感ありだ。

参考までに、niggerは確かに今では人前で口にすることなど想像できない表現だ。当時は普通に「黒人」を差す表現としては、negroとかdarkyという表現が使用されていたようだ。この二つの言葉ももちろん今では侮蔑的として、歴史的な文脈以外では目にしない。

『ハックルベリー』には次のようなドキッとするやり取りも織り込まれている。当時の南部及び南部に近いミッドウエストの地域では普通に聞かれた会話だったのだろう。ハック少年とトム・ソーヤーの親類の婦人との会話だ。ハックは自分が乗った船で起きた(と偽った)爆発事故を話題にする。

“We blowed out a cylinder-head.” 「シリンダーが爆発したんだ」

“Good gracious! Anybody hurt?” 「なんとまあ!誰かけがでもしたのかい」

“No’m. Killed a nigger.” 「いや、大丈夫だった。黒んぼが一人死んだけど」

“Well, it’s lucky; because sometimes people do get hurt.” 「そうかい。それは運が良かった。人がけがすることはあるもんだからね」

今はこういう会話が交わされる現代の物語は考えられない。黒人の死が人間の死として見なされない南北戦争以前の時代のこの国の偽善性が見事に活写されている。ハックが黒人奴隷ジムとの間に芽生えた友情から、彼の逃亡を手助けすることを決意する場面が感動的だ。教会の教えに背き、ジムが自由になるのに手を貸すことが地獄に落ちることを意味するなら、”All right, then, I’ll go to hell.” と。

奴隷は当時、所有者の所有物と見なされていた。だから、たとえ所有者が奴隷を殺したとしても、殺人罪など適用されることはなかった。トウェインは1897年に発表した旅行記の中で、ハンニバルで彼が10歳の少年のころ目撃した「殺人事件」を概ね次のように回想している。「ある黒人奴隷を所有していた男の人がその奴隷の動きが鈍いと怒り、鉄の塊で頭を打ち付け、その奴隷はほどなく息絶えた。私は痛ましく、間違った行為のように思ったが、なぜと問われても、その時の私は幼すぎて、うまく説明することはできなかっただろう。村の皆がこの殺人行為を快く思っていなかったが、誰もとりたてて話題にしなかった」

(写真は上が、博物館で毎日来館者を対象に行われている、作家のそっくりさんのパフォーマンス。下が、地元の子供が扮する「トム・ソーヤー」の登場人物と記念撮影)

マーク・トウェイン(Mark Twain)②

- 2011-08-14 (Sun)

- 総合

マーク・トウェインの本名はサミュエル・クレメンズ。彼がハンニバルで少年時代を過ごした家には、当時のハンニバルの様子が紹介されている。人口は1830年にはわずか30人で、クレメンズ一家がフロリダから越してきた1939年には約1000人に増えていたと述べられている。10年足らずのうちに急増しているが、当時はほとんどが顔馴染のコミュニティーだったのだろう。(現在の人口は約1万7000人程度)。19世紀半ばのアメリカは90%以上の国民がこのような小さな町村に居住していたという。

ミズーリー州はミッドウエストの州であり、1861年に勃発した南北戦争では南部支持派と北部支持派が激しく争い、北部支持派が優勢に立った。しかし、黒人奴隷を保持していた白人もおり、富裕とは言えないクレメンズ一家も黒人奴隷がいた。暮らしが厳しくなると、その奴隷を売りさばいたが、その後も時に、奴隷をレンタルで雇ったりしていた。

彼の代表作『ハックルベリー・フィンの冒険』(1885)を読んで、心打たれるのは少年ハックと逃亡奴隷ジムとの友情だ。当時は教会の教えでも、逃亡奴隷に手を貸すことは罪悪と見なされていた。煩悶の末、ハックはジムとの友情を優先し、ジムを助けることを決意する。

私はかねてからトウェイン専門家に尋ねたいと思っていたことがあった。作家の家は奴隷を代々所有し、作家は奴隷所有が認められた州で育った。トウェインは南北戦争勃発直後には南部の独立派に心情的に肩入れし、北軍に抗しようとするが、すぐに「見切り」をつけ、西部に仕事を得た兄に従い、カリフォルニアに向かう。これが結果的にトウェインを南北戦争の泥沼に引きずりこむことなく、後に作家として大成する契機となった。彼にとっても、現代に生きる我々にとっても、幸運な展開となったのではないか。歴史の歯車が一つ食い違えば、戦場で屍となった可能性があったのだから。

ニューヨークのエルマイラ大学にあるマーク・トウェイン研究所の所長、バーバラ・スネデカ博士は「そうですね。私もそう思います。(マーク・トウェインにとっては)大変幸運な展開になったと思います。彼がその当時奴隷制度に明確に敵対する意思表示をしていないことを指摘する批評家もいますが、彼は奴隷を所有することがごく当たり前の家庭に生まれ、育ったのです。黒人奴隷との触れ合いがごく自然な環境で育ったのです。そのことで彼を批判するのは見当違いでしょう」と語る。

彼はハンニバルに越してからも、南西に約65キロ離れたフロリダにある伯父の家に足繁く通った。ここにはダニエルという名の中年の話し上手な黒人奴隷がいて、トウェインは彼の話に魅了される。この黒人奴隷が『ハックルベリー』で逃亡奴隷のジムのモデルとなる。作家としての「下地」がこの時代に育まれていったのだろう。

(写真は上が、マーク・トウェインの生家。フロリダの「マーク・トウェイン記念堂」の中に保存展示されている。生家の中の様子。当時の質素な暮らしぶりがうかがえる。猫の縫いぐるみがかわいい)

マーク・トウェイン(Mark Twain)①

- 2011-08-12 (Fri)

- 総合

マーク・トウェインの「故郷」であるハンニバル(Hannibal)で彼の著作、足跡を考察する研究会が催されている。集まっているのはトウェイン研究の第一線で活躍している大学教授や専門家の人たちだ。「門外漢」の私は末席で彼らの研究の成果に耳を傾けている。

研究会の主催組織は、ハンニバルにあるMark Twain Boyhood Home & Museum。トウェインが少年時代を過ごした家や父親が判事として勤務していた事務所、ガールフレンドの家などが史跡として残してあり、作家の業績を顕彰する博物館も含めた総称だ。このブログでは便宜的に「マーク・トウェイン博物館」と呼ぶことにする。この博物館が今夏、初めて研究会を開催。今後、4年ごとにこの集いを開催したい方針だという。

トウェインは1835年にミズーリー州のフロリダという田舎町で生まれ、近くのここハンニバルで少年時代を過ごす。トウェインゆかりの地は米国内にいくつかあるが、彼の代表作『トム・ソーヤーの冒険』(The Adventures of Tom Sawyer)や『ハックルベリー・フィンの冒険』(Adventures of Huckleberry Finn)の舞台となっているのがハンニバルであり、彼が終生「望郷の念」を抱いたのもハンニバルであることから、トウェインゆかりの地と言えば、ハンニバルが真っ先にあがるようだ。ハンニバルの観光パンフレットや道路標識には、”America's Hometown”(アメリカの故郷)とも記されている。米国民の多くがトウェインの著作を読んで育っていることも、ハンニバルが「アメリカのホームタウン」と自負する所以と言える。

私はトウェインの代表作とはみなされていないが、”Pudd’nhead Wilson”という中編小説をふとしたことから翻訳したことは先に記した。その時に彼の独特のユーモア、ストーリー・テラーとしての魅力に引きつけられた。作品の登場人物が語る英語、特に当時の黒人奴隷が話すスラングは難解で、手を焼いたが。

トウェインはいずれにせよ、ずっと気になっていた作家だった。アフリカを旅していて、ヘミングウェイの次の一文に出会っていたからだ。"All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn.” (すべてのアメリカ現代文学はマーク・トウェインが書いた『ハックルベリー・フィン』という一冊の本から始まる)。これはヘミングウェイが東アフリカの草原で楽しんだ狩猟の日々を描いた ”Green Hills of Africa”(1935) という紀行本の中に出てくる文章だ。

改めて、トウェインのことを調べてみると、ヘミングウェイだけでなく、世界の多くの名立たる作家がトウェインのことを激賞している。ウィリアム・フォークナーは”the first truly American writer”(最初の真のアメリカ人作家)と述べている。チャールス・ダーウィンは”Innocents Abroad”という、トウェインがヨーロッパ旅した紀行本を常にベッドのそばに置き、心を落ち着ける時に愛読したという。

(写真は上が、高台からハンニバルを望む。右に見えるのがミシシッピ川。下が、作家が生まれた家の前の広場で毎週木曜夜に催される音楽コンサートに集まった地元の人々。黒人やヒスパニックの人を見かけたか記憶にないほど白人の聴衆だった)

ハンニバルへ

- 2011-08-10 (Wed)

- 総合

セントルイスを出て、同じミズーリー州のハンニバルに来た。あのマーク・トウェインの「故郷」である。

アメリカに着いてほどないころ、宮崎大学時代の恩師の一人から「8月にハンニバルでマーク・トウェインの集まりがあるようだ。知っているかい」とのメールをいただいた。全然知らなかった。ハンニバルにあるマーク・トウェイン・ミュージアムのホームページにアクセスしたところ、8月11日から3日間、セミナーのような集いを今年初めて開催することになったことを知った。すぐに電話を入れて、参加させてもらうことにした。いい時期にアメリカを「さるく」ことにしたものだ。参加費は300ドル。

セントルイスからグレイハウンドバスで2時間余。うれしいのはセミナーが催される会場のラグレインジ大学の学生寮に宿泊させてもらえることだ。1泊15ドル(約1250円)。いつも悪戦苦闘して格安ホテルを探し回っている身には実にありがたい。

バス停で降りて、さあ、どうやってタクシーを呼ぼうかと思っていたら、バス停の近くの事務所の男性が「大学に行くのなら、私が送ってあげる」と言う。初老のロンさん。「ようこそ、ハンニバルへ。ここはマーク・トウェインのおかげであなたのような外国からの観光客が絶えません。私たちはトウェインのことを”tourist trap”と呼んでいますよ」と笑顔で語る。「観光客を招きよせる罠」の意味だ。

ラグレインジ大学の学生寮に荷物を運び入れてほっと一息。偶然だが、紅顔の美少年だった37年前に南部ジョージア州に留学した先の大学もラグレインジ大学という名前だった。学生寮の部屋に入って当時を少し思い出した。

ハンニバルのダウンタウンには大学の教授がたまたまそちら方面に行くということでこれも同乗させてもらった。「ミッドウエスト・ホスピタリティー」はどこまでも続く。

一通り、トウェインがらみの博物館や当時住んでいた家などを見学した。作家の人となりが少し理解できたような気がした。さて、学生寮に戻ろう。タクシーなら5ドルぐらいだろう。でも、キャンパスの食堂はまだ閉店中で食事するところがないようだ。部屋にはテレビもなかった。

それで、ダウンタウンのバーで時間をつぶすことにした。ビールを飲みながら、博物館から渡されたセミナーの資料に目を通す。そのうちに客が増えてきた。明らかに地元の常連客だ。隣に座った中年の男性が話しかけてきた。ジョージ。58歳。生粋のハンニバル男。年齢も近いし、話が弾んだ。ロサンゼルスだったら、こうはいかないだろう。ニューヨークならどうだろうか。そんなことを思いながら、グラスを傾けた。

(写真は上から、ハンニバルのダウンタウン。ミシシッピ川の近くに立つトウェインの像。作家が少年時代を送った家の前の塀。『トム・ソーヤーの冒険』でトムが言葉巧みに遊び仲間の少年たちに塀のペンキ塗りの仕事を手伝わせたエピソードで名高い塀だ。備え付けのブラシを手にした少年が家族に記念の写真を撮ってもらっていた)

タトゥーと食べ残しの持ち帰り

- 2011-08-09 (Tue)

- 総合

アメリカを旅して1か月以上が過ぎた。気分的にはもう何か月もこの国にいるような気がしてならない。アフリカに比べれば、楽な部分はある。第一、絶えず、身の安全の心配をしなくていい。まあ、油断はできないが。先日はあるところで、脱いだ靴を盗まれそうになったが、私の足のサイズは24・5センチでとても小さい。盗んだ男は自分の足に合わなかったのだろう。ごみ箱に捨てられているのを見つけた。私は足のサイズが小さいのに少しコンプレックスを抱いてきたが、足が小さいのも案外、いいのかもしれない!

何度か書いてきたが、アメリカでも行く先々でアフリカ同様、人の親切、情けに触れ、感謝している。誤解して欲しくないのだが、小さいことでは不快な思いをすることもないことはない。そうしたことを事細かに書いても詮無いことだから書かないだけの話だ。今日はセントルイス最後の夜。もうこれから行くレストランは決まっている。土曜日の夜、そこに行って一人で食事する前にバーのカウンターでウエイターやウエイトレスの人たちと適当におしゃべりしていたら、店のマネージャーらしき女性が「あなたの旅が気にいった。今夜の食事(ビール3杯含め)は私の驕りだ」といった調子でもてなしてくれた。せめて今宵は「返礼」で自分の金できちんと飲食しなければ。

それはそれとして、これまでの旅で気づいた点を二つ、以下に記したい。まず、タトゥー(tattoo刺青)をしている人たちが異様に多いこと。若い女性もそうだ。どうも、ファッションというか流行(fad)の一つになっているみたいだ。ピアスも唇から瞼、果ては舌の中央部にもしている女性がいた。物を食べる時はどうするのだろう。社会的にタトゥーが認知されていることの現れだろう。自身も体に10か所以上のタトゥーをしている中年男性は「昔はタブーだったが、そうね、15年ほどになるかな、皆がタトゥーをするようになったのは」と語る。彼はアメリカンインディアンの血が流れており、右手の腕にはそのことを誇りにしたいと先住民が好む伝統的絵模様のタトゥーが描かれていた。

続いて、レストランで食事を済ませた人が、食べ残した物をレストランが用意している簡易容器に入れて持ち帰っていること。「もったいない」という意識の現れだけではなく、米経済も日本同様あまり芳しくなく、少しでも家計を切り詰めたい思いが背景にあるのだろう。食事を終えた10人ぐらいのグループの男女がそれぞれ、食べ残りが入った容器が納まったビニール袋をそれぞれ手にして店を後にする光景は、最初、意外に思えた。

はるか昔。学生時代に結婚式場でアルバイトしていた時、披露宴が終わる度に、真っ先に花嫁の席に駆け寄った。花嫁が食べ残した、といういか、正確には、全く手をつけていない鯛やエビ、赤飯などの食べ物を折に入れ、アパートに持ち帰り、夜になると、友人たちとささやかな酒宴を催したものだ。憂いのない、いい時代だった。「下駄を鳴らして奴が来る 腰に手ぬぐいぶらさげて♪♪・・・語り明かせば下宿屋の おばさん酒持ってやって来る♪♪」(吉田拓郎の「我が良き友よ」より)

(写真は、袖振り合うも多生の縁で、お店の人たちと仲良くなったレストラン)

ミズーリー歴史博物館

- 2011-08-09 (Tue)

- 総合

アメリカはご承知のように、若い国だ。英国から独立したのは1776年のこと。まだ、235年前のことである。国家としての在り様を大きく揺るがした南北戦争の終結から数えると、わずか150年にも満たない。

だから、米国民は「伝統」や「古い」ものに憧れるのだと私は思っている。この国で英王室が人気があるのも、政治や社会状況はともかく、日本や中国が時として憧憬の念で迎えられるのも、米国の国家としての「若さ」と無縁ではないのではないか。

若い国家だけに、訪れる米国内の各市町村がその歴史を濃密に抱え込み、そして誇りにしている。「米国で初めての○○ができたのは・・・」「この州で初めて○○が確立したのは・・・」などといった歴史紹介文をよく目にする。

セントルイスも例外ではない。ただ、ここは正真正銘、地政学理由もあり、米国の発展に大きく寄与した。鉄道が開通する前は、蒸気船による水運が頼みの綱であり、セントルイスはミシシッピ川が南北に流れ、西からはミズーリー川が合流する地の利を得ていたからだ。郊外のフォレスト・パークの中にあるミズーリー歴史博物館に足を運んだ。

ミズーリー州一帯はアメリカインディアンが先住民としていたが、17世紀以降、スペイン続いてフランスが入植する。フランスはルイジアナ州からミズーリー州、ネブラスカ州、アイオワ州など、さらにはカナダにかけた一帯の土地を支配下に置いた。アメリカは独立後にフランスと交渉し、1803年にこの膨大な土地を購入する。Louisiana Purchase(ルイジアナ購入)と呼ばれる買収だ。米国土はこれで一気に二倍に増えた。背景に当然、英米仏の当時の微妙な「三角関係」がうかがえる。

セントルイスが発展する原動力となったのは、ミズーリー川流域で豊富に獲れた動物の毛皮と、多様な用途があった鉛だったという。アメリカインディアンは毛皮取引で買いたたかれ、最終的には動物の数の激減で辛酸をなめさせられた。穀物や綿花の栽培が本格化すると、今度は南部から黒人奴隷が大量に導入され、セントルイスの発展の礎を築いた。

博物館の一角ではルイジアナ購入100年を記念して1904年にセントルイスで開催された万国博覧会の様子を伝える品々が展示されていた。博覧会跡地がフォレスト・パークになっており、博物館は当時のメインゲート跡に立っている。米国の力が伸び行くことを世界に知らしめた博覧会だったのだろう。明治末期の日本も参加して、茶室などを造り、芸者も送り込んだことが紹介されていた。

展示品を見ていると、ガイドと思われるご婦人が「この博覧会で世界で初めてアイスクリームのコーンがお目見えしたのですよ。女性の服装を見て下さい。誰もがきれいに着飾っているのが分かるでしょう。見学する人にとっても、心が躍る晴れ舞台だったのだと思いますよ」と説明してくれた。

(写真は上が、ミズーリー歴史博物館の外観、1904年の博覧会の様子を伝える展示品。着飾った女性がアイスクリームのコーンを手にしているのが見える)

ゲートウェイ・アーチ

- 2011-08-08 (Mon)

- 総合

マーク・トウェインの本でまだ読んでいなかった本を読んでいて、これはやはり、セントルイスでミシシッピ川の乗船を体験しておいた方がいいと思いついた。

“Life on the Mississippi”という本だ。ミシシッピ川という単語を今、パソコンで打っていて、この川というか州の名前は昔、英語の試験によく出てきた単語だとふと思い出した。

再び、ミシシッピ川岸のラクリーズ・ランディングに。期待通り、遊覧船が出ている。乗船券は14ドル(約1200円)。乗った船は「トム・ソーヤ」と名付けられていた。カメラを手にした乗船客で賑わっていた。操舵室の係員がマイクを片手に、ミシシッピ川を蒸気船が上り下りしていた19世紀のセントルイスの様子を説明する。南北戦争(1861-65年)で下り坂になるが、それまではミシシッピ川を行き来していた蒸気船がこの都市の発展及び、西部開拓に大きく寄与したという。

トウェインの本名はサミュエル・クレメンズ。作家になる前の一時期、南北戦争直前、蒸気船に乗って働いていた。上記の本の中で、彼が育ったセントルイスから北西約160キロの町ハンニバルでは、子供たちにとってはミシシッピ川の蒸気船のパイロット(水先案内人)になるのが夢であったと書いている。ただし、パイロットの仕事は予想以上に困難極まりなく、彼はこの仕事が一人前に務まるようになるなら、”I’ll be able to raise the dead.”(死人を蘇生させることができるだろう)と嘆いてもいる。セントルイスからニューオーリンズまで約1200マイルのミシシッピ川は昼と夜で大きく異なり、また絶えずその「表情」を変化させる。どこに岩場や障害物が隠れているか熟知していないと、自身と乗客の命の危機を含むとんでもない災難が待ち受けていた。

今はそのような緊迫感は味わえないのだろう。遊覧客の世話をしていた若者に聞いてみた。「それは当時の話です。当時は川幅はもっと広く、全体的に浅かった。今のように、護岸工事もなされていませんでした。パイロットに要求された技量と経験は大変なものだったと思います」と若者は語った。

作家のペンネームは蒸気船が当時、安全に航行できた水深(2フィート、約3・6メートル)に注意を促すため、皆が”Mark twain.”(水深2尋)と叫んだことに由来する。

何気なく、操舵室の係員の説明に耳を傾けていたら、セントルイスに着いた時から気になっていたアーチ状のモニュメントの上部は観覧室になっているとの由。遠目には信じがたい。下船して近くまで行って見ると、観光客の長蛇の列ができていた。セントルイス以西の開拓の歴史を象徴する「ゲートウェイ・アーチ」。1965年の完成で最上部は192メートル。最下部の底部の左右の距離も192メートル。最上部まで左右の底部から計16の卵形のゴンドラのようなリフトで上がることができる。私のような閉所恐怖症には最初ちょっと気持ちが悪いが、最上部の窓からの眺めで相殺される、かな。これは10ドル。

(写真は上から、「トム・ソーヤ」号。「ゲートウェイ・アーチ」。最上部に観覧室の小窓が見える。その観覧室内部。そこから見えたセントルイスのダウンタウンの街並み)

セントルイス点描

- 2011-08-06 (Sat)

- 総合

前回の項で、「ガーデンシティを出て、西隣のミズーリー州の大都市セントルイスに到着した」と書いたが、「東隣」の誤りだった。「方向音痴」も極まれり。

セントルイスのダウンタウンを手っ取り早く歩いて見た。ホテルはダウンタウンへ歩くには遠すぎる。タクシーは使いたくないので、ホテルのフロントで尋ねたら、バスとメトロ(電車)に乗ることを勧められた。2ドル75セント(約230円)の切符を買えば、2時間は何度でも乗り換え自由だとの由。

確かに便利だったが、それより、驚いたのは、駅に改札がないことだ。階段を下りればそこがホームであり、語弊を恐れずに言えば、すっと乗って、すっと下車できる。その気になれば、無賃乗車の仕放題に思えた。鷹揚と言えば鷹揚である。

とりあえず、ミシシッピ川が見たかった。これからその「故郷」を訪ねるマーク・トウェインの個性、文学を育んだ、トウェインにとっては切っても切れない縁の川である。メトロの路線図を見ると、East Riverfrontという駅名がある。リバーフロントというだけに川のそばに駅があり、豊かな水量のミシシッピ川が眼下に見えた。ホームの路線図を改めて見ていると、川のこちら側はイリノイ州と記してある。川が州境になっているのだ。

再び電車に乗り、対岸のミズーリー州にある駅で下車した。Laclede’s Landing。「ラクリーズ・ランディング」と呼ぶらしい。石畳で古い建物が多く、かつての雰囲気を醸し出そうとしていることが分かる。どこかで似たような地名に出会った気がする。思い出した。トウェインの中編小説の”Pudd’nhead Wilson”の舞台となった架空の地がDawson’s Landingという町だった。(参考までに、私が昨年『二人の運命は二度変わる』とのタイトルで翻訳したのがこの本です)

カフェの外のテーブルに座り、道行く人たちを眺めた。夏休みの最後を過ごす家族連れが目についた。カリフォルニアを出てからは猛暑の日々が続いていたが、今日は珍しく朝方に雨が降ったせいか、暑さはそうでもない。

トウェインの本で読みたかった本があり、古本屋を探してダウンタウンを歩いたが目当ての本を見つけることはできなかった。のぞいた書店の隣がレストランになっていた。メニューを見ると、「ビールとワインの専門店」であることが分かった。「今日は金曜日か。日本はもう土曜日になっているな」と思いながら、ビールを飲むことにする。(こちらに来てから、週末が随分増えた気がする)。生ビールを頼んだら、味見をして選べと言う。見ていると、コックから小さいコップに二種類のビールを少量注いでくれた。57種類のビールが飲めるという。こういう店が行きずりだけの縁となるのが辛い。

(写真は上から、メトロの駅。イリノイ州側から見たミシシッピ川。樽からビールを注ぐコックの前で微笑むレストラン従業員のお嬢さん。背後にビールの銘柄がずらり)

(注・カポーティの③を若干修正しました。彼が”In Cold Blood”で訴えたかったと私が思うことを加筆しました。遅ればせながら)

セントルイスへ

- 2011-08-05 (Fri)

- 総合

ガーデンシティを出て、東隣のミズーリー州の大都市セントルイスに到着した。例によって、アムトラックだ。これまでスムーズに来たので、アメリカの鉄道もやるではないかと思っていたが、いや、やはり「奥」が深かった。

復路の切符はカンザスシティで購入していた。3日(水)の午後11時17分発。ホテルの親切な支配人が「夜10時過ぎには駅員が来るから」と言って送ってくれた。結論から言うと、「夏季休暇」なのか分からないが、駅員さんは最後まで来なかった。切符があるからそれはいいのだが、列車の遅れのアナウンス一つないから、これは困った。何と列車が来たのは、日付が変わった4日午前1時半だった。

急ぐ旅ではないから、これぐらいの遅れは我慢しよう。もっと困ったのは、夜になっても決して涼しいとは言えない熱気が続く中、駅舎内には鍵がかかっていて入れない。飲料水の自動販売機がこうこうと光っているのが、窓から見えるのだが、どうすることもできない。それでもって、駅は町の外れにあって、しかもここは夜の9時を過ぎると、開いているお店は皆無に近い。自動販売機も探してみたが、見当たらなかった。スーツケースなどの荷物を無人の駅に残したまま遠くまで歩くことはさすがに出来かねた。

弱り目に祟り目で、ロサンゼルスで買った携帯電話がガーデンシティでは「圏外」。アメリカのど真ん中にいるのに!購入した携帯がきっと全米ではマイナーな会社なのかもしれない。おまけに、この日は久しぶりにプールで結構泳いだのと、夜にメキシカンレストランでスパイスをたっぷり効かせた夕食を腹一杯食べていた。の、のどが渇く。何か名案はないかと思案していたら、駅舎を囲む庭の端から芝生養生の水が飛び出してきた。小刻みに円を描くように水を噴霧していく「蛇口」を一瞬頭に浮かべた。

しかし、やはり、「ミッドウエスト・ホスピタリティ」のカンザスである。ジェイムズという名の35歳の男性がカリフォルニアに里帰りしている妻を迎えにやって来た。私の「窮状」に気づき、車の中にあった清涼飲料水の大きなペットボトルをくれたのだ。お金を渡そうとしたら、「困った時はお互い様」と言う。列車が遅れたこともあり、そこから列車がやって来るまで、3時間余、彼とたっぷりお互いの人生について話した。

今の妻とは再婚。最初の妻は2人目の子供を産んだ直後に精神を病み、生後間もない赤ちゃんを窒息死させた。裁判などで最初の子供は養子としてジェイムズの手元を離れた。もう、家庭をもつことはないだろうと思っていた4年前に、彼女と出会い、再婚を決意。女の赤ちゃんが2年前に生まれ、妻とは今も”madly in love”にあると語った。煙草はやるが、酒はやらない。語り口に真面目な性格がうかがえた。束の間の出会いをお互いに喜んだ。

ようやく着いた列車から、私と入れ替わるように下車してきた妻子を彼がしっかり抱きしめるのを横目に、私は乗車した。また、今回も眠れそうにないだろうなと思いながら。

(写真は、いや、それにしても、こんな広いプールは初めて。日本だったら、芋の子を洗うような混雑になるのでは。新学期が始まるのでこの14日で店仕舞いとか)

トルーマン・カポーティ (Truman Capote)⑤

- 2011-08-04 (Thu)

- 総合

“In Cold Blood”で印象に残っているシーンがある。文字通り、大団円の最終パラグラフだ。私にとっては、この部分だけでも、この小説に出合って良かったと思った。

最終章ではペリーとリチャードの二人が、1959年12月の逮捕以来、5年余の曲折を経て、1965年4月にようやく絞首刑に処される様子が描かれる。捜査の陣頭指揮に当たってきたアル・デューイ刑事も絞首刑を見守る。デューイ刑事は小説の中で事件の捜査に全力を注ぐ姿が描かれており、作家が彼に好感を持っていたことがうかがえる。

デューイ刑事は「ちんぴら」に過ぎないリチャードの処刑には特段の感情は起きない。しかし、続いて行われたペリーの処刑には複雑な思いを抱く。ペリーは傷つき、追われる動物が醸し出すオーラのようなものを持っていたからだ。

そのペリーは首に縄が巻かれる直前に次のような最後の言葉を口にする。「自分がやったことを(今ここで)謝罪するのは意味のないことだろう。適切でもない。でも、俺は謝りたい。俺は謝罪する」(”It would be meaningless to apologize for what I did. Even inappropriate. But I do. I apologize.”)。デューイ刑事には期待していた「一件落着」の高揚感や解放感はない。彼はその時、1年ほどまえにクラター一家が眠るガーデンシティの霊園を訪れた時の光景を思い出していた。

父親の墓参りが目的で訪れていたデューイ刑事はここで、事件の被害者の少女、ナンシーの無二の親友のスーザン(スー)に4年ぶりに再会する。彼女はナンシーの墓参りに来ていたのだ。4年前は少女だと思っていた彼女も今や大学に通う美しい娘に成長していた。立ち話の後、約束があるからと慌ただしく霊園を去る彼女に彼は優しく声をかける。

“And nice to have seen you, Sue. Good luck,” he called after her as she disappeared down the path, a pretty girl in a hurry, her smooth hair swinging, shining—just such a young woman as Nancy might have been. Then, starting home, he walked toward the trees, and under them, leaving behind him the big sky, the whisper of wind voices in the wind-bent wheat.(「スー、また会えて良かった。元気でね」と彼は立ち去って行く彼女に声をかけた。彼女はきれいな髪の毛を風になびかせ、きらめかせながら、急いで駆けて行く。ナンシーが生きていれば、まさに彼女のように成長していたことだろう。ほどなく、彼も木々の下を自宅に向かった。背後には空が大きく広がり、風に揺すられた小麦が波打ってささやき合っている)

この時の情景が目に浮かぶようだ。まるで一点の絵画を見ているような感覚に陥る。ちなみにこの霊園はValley View Cemeteryと呼ばれ、その昔ガーデンシティの開拓者の人々が乾いた土地に水を運び、木々を植え、大切に育んできたもので、ここに住む人たち誰もが誇りに思っている墓地だ。8月の陽光を浴び、緑が爽やかに映った。

(写真は上が、クラター一家が眠る墓。下が、ガーデンシティの市民プール。アメフトの競技場の大きさを誇る。久しぶりに泳いだついでに監視員のお嬢さんをパチリ)

Locking the door, but not the heart

- 2011-08-04 (Thu)

- Random thoughts

Now I’ve spent a few days in Garden City, Kansas. The object of coming here was to see this city and the neighboring town, called Holcomb. Holcomb was once, I guess, a household name to many American people in 1960’s. It was a place where the notorious murders had happened in November of 1959, which was highlighted in “In Cold Blood,” a novel, or rather in a new literary genre of “nonfiction novel,” named by the writer himself, Truman Capote.

On the morning of Sunday of Nov. 15, 1959, all the four Clutter family members were found dead at their home, brutally murdered. At first it was investigated more likely as a crime of hate or vengeance. But the family, which consisted of a hardworking farmer, Herb, his sick and warm-hearted wife, Bonnie, a 16-year old beautiful and kind girl, Nancy, whom literally everybody in the neighborhood loved, and her younger brother, Kenyon, were “the last people you would ever murder” according to their neighbors.

After the news had spread all over the US, Capote came to Holcomb to write a “piece” for The New Yorker. He was accompanied with his childhood and loyal friend, Nelle Harper Lee, author of “To Kill a Mocking Bird.” For some time the investigations headed by detective Al Dewey ran into difficulties and seemed to go to a maze. However with luck they could eventually arrest two parole breakers, Perry Smith, 31, and Richard Hickock, 28, on the end of that year. Capote had been fascinated by the development of the case. Thus he had followed it for the next 5 years or so, interviewing many people in Holcomb and Garden City, including the two criminals.

The case turned out to be a failed burglary. According to their confessions, when he was still in prison, Richard heard from a cellmate that Herb Clutter had kept a safe, as being a very wealthy farmer. He then decides to raid the house and steal the money from the safe and kill all the eyewitnesses. He lured Smith, with whom once he was a cellmate, as he had thought him a ruthless man capable to do killings easily.

It turned out to be so. Perry massacred all 4 members singlehandedly whereas Richard could not join him in the murders. Yes, Perry could be a ruthless man at times, but one cannot forget the fact that he had to go through miserable childhood days without the love of his divorced parents. Dewey and Capote seem to share a feeling that “Perry possessed a quality, the aura of an exiled animal, a creature walking wounded.” They were sentenced to death at a Garden City court. After more than 5 years since their arrest, in April of 1965 they were executed while being watched by invited guests, among whom, Capote and Dewey. Dewey could not feel any “sense of climax, release, of a design justly completed,” which he had imagined at the final execution.

In Garden City I have had another “Midwest hospitality.” Sharon who works for Finney County Historical Museum drove me around the city and to the Clutter house in Holcomb. She eventually took me to Finney County Public Library. People there gave me related files on the saga. I feel like almost obliged to speak up to my folks back in Japan, “Hey, if you plan to visit the US by any chance, think of extending the trip to the Midwest region, be it from the West coast or from East coast.”

Now back to the book. It was produced from a horrific case of murders of a whole of innocent and very respectable family at Holcomb. The shock had sent the local residents here into “until then unthinkable thing to do” according to Sharon. “Locking the doors.” Even after 47 years of its publication, not a few residents here regard the book as something not worthy of talking, let alone reading. But the fact remains, I think, that it is a beautifully and powerfully written novel.

The last paragraph of the book goes like following. It is a scene at a graveyard in Garden City, called Valley View Cemetery, where the Clutter family is buried. Here Dewey happens to see another girl he met in the course of the investigation, Suzan. She was a very close friend of Nancy. She comes to the cemetery “once in a while,” she tells to Dewey. And she departs after a chat.

“And nice to have seen you, Sue. Good luck,” he called after her as she disappeared down the path, a pretty girl in a hurry, her smooth hair swinging, shining—just such a young woman as Nancy might have been. Then, starting home, he walked toward the trees, and under them, leaving behind him the big sky, the whisper of wind voices in the wind-bent wheat.

As if looking at a beautifully drawn picture. Oh, I’ve almost forgotten to add that the residents in Garden City and Holcomb might be locking the doors of their homes, but their hearts are wide open to the visitors.

(photo: The Clutter family’s gravestone in Valley View Cemetery)

トルーマン・カポーティ (Truman Capote) ④

- 2011-08-03 (Wed)

- 総合

シャロンさんはガーデンシティで生まれ育った。クラター一家とは面識はなかったが、1959年に隣町のホルカムで起きた事件はよく覚えている。「だって、この辺りは当時、平和そのものだったのですから。家を出る時、誰もドアに鍵などかけなかった。事件後はみんなが鍵をかけるようになった。今日に至るまでそうです」と語る。

事件後50年以上の時間が経過している。当事者、関係者はほとんどがこの世を去っている。事件の当事者でただ一人の生存者と言えるかもしれない人物に会えることを期待していた。カポーティの作品でも幾度もその名前が出てくるフィニ郡検事(当時)のドゥエイン・ウエストさん。作品では犯人2人を訴追する「野心にあふれたかっぷくのいい28歳の青年、見ようによっては40歳、時には50歳にも思える男性」(an ambitious, portly young man of twenty-eight who looks forty and sometimes fifty”として描かれている。

ガーデンシティに到着する前からウエストさんとは何度か電話で接触を試みたが、私の携帯番号が正しく伝わらなかったようで連絡はなかった。最終的にガーデンシティのホテルの部屋から彼に電話をし、私の希望を伝えることはできたが、おおよそ次のようなやり取りで実際に会うことはかなわなかった。

「ぜひ、お目にかかって話をうかがいたいのですが」

「私は(あの事件に関することでは)話をしたいとは思っていません。カポーティ氏からは著作出版後、サイン入りの本が送られてきました。彼は有能なセールスマンということです。お金を沢山稼いだことでしょう。だが、私にはあの本に社会的価値があるとは思わない。私は間もなく80歳ですが、まだまだやりたいことがあって、申し訳ないが、このことで時間をさく余裕はありません。あなたのこれからの旅が実りあることをお祈りします」

幸い、カポーティがガーデンシティで親しく行き来していた女性には会うことができた。ご主人がクラター家の財産管理の弁護士で、自身は地元の新聞社に勤務していたドロレス・ホープさん(86)。ご主人がなくなった今は一人暮らしだが、1男5女の子供たちが交互に世話をしているようだった。私が訪ねた時は一番下の娘さんが来訪していた。

「彼のことはよく覚えていますよ。頭のとてもいい方でした。彼の幼馴染のハーパー・リー(『アラバマ物語』の著者)が一緒で、彼女がいたからここでの取材がスムーズにはかどったのだと思います。二人を家に招いてクリスマスに食事をしたことがあるのですが、彼が一人で話し続け、夫を含め我々三人はずっと聞き役でした。彼がゲイであることが気にならなかったですかって。私は気にしませんでしたよ。彼の小説が名作であることは誰も否定できないと思いますよ。ただ、彼はあの作品の後は精根尽き果てたかのようになって、作家としての創造力が失せてしまった。私はそんな印象を抱いています」とドロレスさんは懐かしそうに振り返った。

(写真は、カポーティとの思い出を語るドロレスさん。娘のメガンさんは作家がホープ家を訪れていた当時は生まれていなかったが、両親から当時の話はよく聞かされていた)

トルーマン・カポーティ (Truman Capote) ③

- 2011-08-03 (Wed)

- 総合

ペリーはなぜ、無抵抗の4人を殺害したのか。特に最初に手をかけたクラター氏はのどをナイフでかき切り、苦悶する氏を銃撃するという残忍さだった。①で記した映画では、ペリーが獄中で作家に対し、クラター氏の目に「恐怖」を見て、気が付いたら殺していたと告白していたような気がする。相手のおびえを見て、自分の中にある残忍さに火がついたかのような。

今回原作を再読してみたが、そのような記述はなかった。それに近い部分は次の場面だ。まず、ペリーは以下のように告白している。”I didn’t want to harm the man. I thought he was a very nice gentleman. Soft-spoken. I thought so right up to the moment I cut his throat.”(俺はあの男を傷つけるような考えはなかった。とても好感のもてる紳士だと思ったからだ。言葉遣いも柔らかだった。あの男ののどをかき切る寸前までそう思っていた)。そして、ペリーに面会に来た軍隊勤務時代のただ一人の「友人」に向かっては次のように語っている。カポーティが後でこの「友人」から聞き出した言葉だろう。”They [the Clutters] never hurt me. Like other people. Like people have all my life. Maybe it’s just that the Clutters were the ones who had to pay for it.”(クラター家の人たちが俺をひどい目に合わせたわけではないんだ。他の連中のように。他の連中は俺の人生でずっとそうだった。多分、連中の罪を被ることになったのが、あの一家の運命だったのかもしれない)

クラター家にとっては不条理極まりない過酷な巡りあわせだ。ペリーが抱き続けてきた「自分の境遇」や「世の中」への不満、鬱積が、彼とは何の関係もない自分たちに突然、憤怒のごとく浴びせられたのだから。

私はそうした不条理だけでなく、作家の頭の中には次のような思いもあったのではないかと考えている。人が凶悪犯罪に走るのはその人の生来の性質とかいうのではなく、生い立ちやさらにはその時の心理状況に左右される。普通の人と罪人を分ける線は極薄なもの。

博物館の受付窓口で来訪の趣旨を説明し、「誰か当時の様子を詳しく知っている人はいませんかね」と尋ねていたら、「さあ、それは難しいかもしれません。それにもう50年以上前の事件ですし。第一、ここの人たちはカポーティの小説に不快な思いを抱いているんですよ。今もって」と受付にいたシャロン・ブランガートさんが身を乗り出してきた。「でも、日本から来たのだったら、手ぶらで帰途に就かせるわけにはいきませんわね。ちょっと待っていてください。私がいろいろ車で案内してあげましょう」

案内の前に、私は博物館の一角に設けられていた今年の「来訪者一覧世界地図」にピン(印)を付けさせられた。「ほら、見て下さい。日本の上にはまだピンがないでしょう。日本からはあなたが今年最初の来訪者ということです」との由。「カンザス州は世界に自慢できる自然の美、伝統工芸があるんですよ。ぜひ、日本の方々にPRしてください」

いや、実に親切なご婦人だった。71歳とはとても思えない若々しさ。彼女の車で一家が眠るガーデンシティ市内の墓地や少し離れたホルカムに今もほぼ事件当時のまま残る一家の家を案内してもらった。

(写真は上から、博物館で来訪者の出身地を示す世界地図の前に立つシャロンさん。ホルカムの旧クラター家。家を買い取った現在の居住者はバケーションで留守だった)

トルーマン・カポーティ (Truman Capote) ②

- 2011-08-02 (Tue)

- 総合

カンザス州は日本ではあまり馴染みがないが、アメリカの文字通り中央部に位置する州で、人口は約280万人。アメリカの人口は3億人突破というニュースを旅だった前後に聞いた記憶があるから、全人口の100の1を占めるに過ぎない州だ。

合衆国に加わったのは1861年。ガーデンシティはその後に開拓者により開かれた。人口は約3万人。畜産と農業が主産業で、食肉処理に従事するメキシコからの移民が急増しており、この内65%はヒスパニック系と見られている。黒人の姿はあまり目にしない。

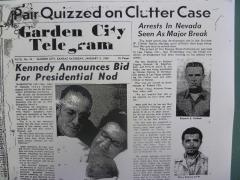

町の歴史を展示しているミュージアムに足を運んだ。正式名称はガーデンシティが属する「フィニ郡歴史博物館」。資料室で事件が起きた当時の新聞をマイクロフィルムから読ませてもらった。(前回の項で示した新聞記事はここで入手)。事件の衝撃の大きさは記事の見出し、内容から伝わってくる。クラター一家と犯人の若者二人、リチャード・ヒコックとペリー・スミスは全く面識がなく、首謀者のリチャードは他の犯罪で服役中に囚人の一人から、「昔農作業を手伝ったことのあるクラター氏は羽振りが良かった」という話を耳にして、この強盗を思いつく。そして、囚人仲間だったペリーを誘う。

警察は当初、クラター家に恨みを持つ者、従ってホルカムかその周辺に住む者の怨恨による殺人事件と見る。クラター氏が自宅に現金を置かないことは地元では広く知られており、また、夫人の高価な装飾品などが盗まれていなかったからだ。しかし、クラター一家は質実に暮らす模範的な一家で、人の恨みを買うような人々ではなかった。当時の報道では、”The Clutters were the last people you would ever murder.”(クラター一家は殺されるような人たちではありえなかった)とその人柄の良さが称賛されている。

「動機不明の殺人事件」として捜査は難航するが、リチャードに話をした上記の囚人が事件を知り、報奨金欲しさも手伝い、当局に情報を提供。捜査は一気に解決に向けて動き出し、「完全犯罪」と思い込んでいた二人は逃走先のラスベガスで逮捕される。

犯人のリチャードは当時28歳。ペリーは31歳。『冷血』を読む限り、リチャードには「人間的深み」が感じられないが、ペリーは少し異なる印象だ。捜査や裁判を通し、次のようなことが分かる。ペリーの母親はアメリカインディアンであり、酒に溺れ、身持ちが悪く、父親と離婚。彼は満足に小学校にも行かせてもらえず、途中で引き取られた孤児院では修道女から手酷い虐待を受け、心に深い痛手を負う。また、彼は当初、事件への関与に消極的だったこと、ナンシーをレイプしようとしたリチャードを阻止したこと、にもかかわらず、最後にはペリーが一人で4人を殺害したことも判明する。

しかし、捜査でも裁判でも、ペリーがなぜ、無抵抗の4人を惨殺したのか、という理由は明らかにならない。カポーティがこの事件を5年余にわたり、事件の当事者、関係者の克明な取材を続けたのも、この「なぜ」の解明に尽きるといっていいだろう。

(写真は、1960年1月、犯人逮捕を報じる当時の新聞記事。左には当時のケネディ上院議員の米大統領出馬宣言の記事も見える)

トルーマン・カポーティ (Truman Capote) ①

- 2011-08-02 (Tue)

- 総合

私のこの旅は「行き当たりばったり」の旅だ。日本を出る前に、再読を含め、10人ぐらいの作家の代表作を読んだ。これに、旅の道すがら、新しく読んだり、再読したりして、10人ぐらい加えれば、「アメリカ文学紀行」となるかなとぐらいに考えている。そうなるか今もって分からない。

リンカーン(ネブラスカ)にいる時にふと思った。トルーマン・カポーティの力作の舞台が確か中西部の田舎町だったような記憶がある。英語では”In Cold Blood”。翻訳では『冷血』と訳されている小説だ。ネットで調べると、近くのカンザス州だった。それで一旦カンザスシティ(ミズーリー州)に出て、そこからアムトラックの列車でカンザス州の現地に向かうことにした。約9時間の深夜便で早朝に目指すガーデンシティに到着した。

カポーティが1965年に『冷血』を著すきっかけとなったのは、1959年にカンザス州ホルカムで起きた一家4人の惨殺事件。ホルカムの人里離れた富裕な農場に住む農園主のクラター一家に深夜「流れ者」の若者二人が押し入る。二人がクラター家に押し入った理由はお金目当ての盗みだった。しかし、目論んでいた金庫がなく、二人は一家の主人を起こし、金庫のありかを聞くが、クラター氏は現金を持たない主義で、金庫はもとより、現金も普段から手元には置かなかった。

お金がないことに二人は激怒し、病弱のクラター夫人、美しく気立ての良い娘ナンシー、その弟ケニオンを含め4人を殺害する。自分たちの犯行の「生き証人」は始めから皆殺しにすることに決めていたのだ。

数年前のことだと思うが、カポーティの『冷血』取材(執筆)の舞台裏を描いた映画を観た。原作同様に面白かった。今回、事件(作品)の舞台となった地を訪れるのを機に原作を再読してみた。日本語であれ英語であれ、「遅読」の私には、リンカーンの古本屋で3ドル(約250円)で入手した”In Cold Blood”を読了するのは少し骨が折れたが、400頁に満たない中編で分かりやすい英文だったので助かった。

作品自体はカポーティが事件を起こした二人の犯人はもちろんのこと、捜査に当たった刑事、検察官、裁判関係者、被害者の友人、町の人々などに5年余の期間、直接話を聞いて仕上げた。カポーティは作品を「ノンフィクション・ノベル」と呼び、これにより新しいジャンルの小説が誕生したとも言われる。

さあ、現地ではどんな話が聞けるのだろう。いや、難しいかもしれない。ほぼ50年前のことだから、事件のことを知っている人は少ないだろうし、知っていても、思い出したくない、話したくないというのが普通の感情だろう。ホルカムの町役場にリンカーンから何回か電話を入れたが、やはり、思わしい返答は得られなかった。

とりあえず、ホルカムに近く、二人の犯人が裁かれ、死刑判決を受けたガーデンシティから当たってみよう。

(写真は上から、ガーデンシティの街並み。40度の暑さもあり、誰も歩いていない。事件を報じる当時の現地の新聞記事)