July 2011

アメリカンジャズ・ミュージアム

- 2011-07-31 (Sun)

- 総合

リンカーンからカンザスシティに来て、最初に感じたことはここが都会であること、それに黒人の人々が比較的に多いことだ。

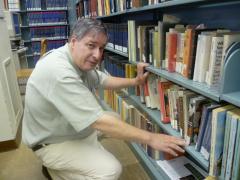

黒人の人々がかつて闊歩していた地区を訪れた。通りの名を取って、”18th&Vine Historic Jazz District”と呼ばれている地区だ。日本語だと「18番&ヴァイン街ジャズ名所地区」とでも表現するのだろうか。ここに「アメリカンジャズ・ミュージアム」がある。「ニグロリーグ」と呼ばれた黒人野球の歴史を紹介したミュージアムも隣接されている。

カンザスシティは東西南北の交通の要衝であったことから、南部の黒人を吸収して成長した都市だ。国勢調査によると、白人は1910年に224,812人(89%)だったのが、2000年に267,931人(61%)。黒人はその間、23,556人(8%)から137,879人(31%)に急増。「18番&ヴァイン街」の一帯は黒人が住み、働き、憩う地だった。それはもちろん、奴隷制度以来の人種差別の歴史と無縁ではない。カンザスシティでは1960年までこの一帯でしか黒人は居住も商売も許されなかったからだ。黒人はここにいる限り、自分が「二級市民」であることを忘れ、自己主張できた。

しかし、人種差別の施策が終焉を迎え、黒人がどこに住もうがどこで商売をしようが自由な時代になると、「18番&ヴァイン街」の一帯はその存在意義が薄れ、活気を失っていく。その象徴がかつては200軒以上のバーが林立し、一晩中、その音色が通りを彩ったジャズ音楽だ。私は前回の項で、カンザスシティがジャズの「誕生」の地であると書いた。何人かの人がそう言っているのを耳にしたからだ。正確な表現ではなかったようだ。話を聞かせてくれたアメリカンジャズ・ミュージアムで働くカレン・アンダーソンさんが次のように訂正してくれた。”Jazz was born in New Orleans, but grew up in Kansas City.”(ジャズはニューオーリンズで誕生し、カンザスシティで育った)。なるほど。

ミュージアムがオープンしたのは1997年。年間20万人以上の来場者があるという。ルイ・アームストロングやデューク・エリントン、エラ・フィッツジェラルドらのミュージシャンの演奏、歌が当時の録音でたどれるようになっている。私はしばし時間を忘れて彼らの演奏に聞き惚れることができた。ジャズには黒人がアフリカ大陸から持ってきた「思いや感情」が残っているのではないか。

20年以上前のこと。アパルトヘイト(人種隔離政策)下の南アフリカのシビーンと呼ばれていた非合法の酒場で目にした光景を私は思い出していた。各テーブルを隙間のないほど埋めた男女の若者が好きな音楽がかかると、それぞれ立って、体をくねらせて、それぞれ独特のリズム感で気持ちよさそうに踊っていた。周囲の若者は黙ったまま、踊る数人の仲間を見守る。そして代わり番こに「行儀よく」踊っていく。そうした奇妙な光景だ。

(写真は上から、アメリカンジャズ・ミュージアム。中は写真撮影禁止。外の通りは「空き家」が目立ち寂れた印象。今、かつての賑わいを取り戻す動きも起きていた。ミュージアムから遠いダウンタウンの無料ロックコンサート会場はそれなりの賑わいだった)

カンザスシティ着

- 2011-07-29 (Fri)

- 総合

居心地のいいネブラスカ州のリンカーンから南隣のミズーリー州にあるカンザスシティに来た。リンカーンですっかりお世話になった消防士のブライアンの車で連れてきてもらった。約4時間のドライブだった。彼には一銭の謝礼もあげていない。あげようとしても、おそらく彼は受け取らなかっただろう。お礼は彼がいつか日本を訪れる時に倍にしてお返しするつもりだ。ただ感謝するのみ。

そして、今度はカンザスシティでは、消防士仲間の彼の友人、ジェイソンが待っていてくれた。これでは日本に戻ったら、消防署に足を向けて寝ることができなくなるのではないか。3人でお昼を食べて、ブライアンに別れを告げて、今度はジェイソンが「ショウ、ホテルにチェックインする前に、さっとカンザスシティを案内しよう。そうだ。シティーホールの屋上からだと市内が一望できる」とシティーホールに乗り付けてくれた。

私は南部ジョージアにはるか昔いたことがあるから、「サザン・ホスピタリティー」という表現は知っていた。ネブラスカ州やミズーリー州の「ミッドウエスト・ホスピタリティー」は知らなかった。

カンザスシティが紛らわしいのは、西隣のカンザス州にミズーリー川をはさんで同じ名前のカンザスシティがあることだ。前者は英語の短縮表記ではKCMO、後者はKCKと呼んで区別するらしい。町の規模はKCMOがはるかに大きく、想像するようなライバル関係はなく、むしろ、両者が一体となって発展を目指す動きもあるらしい。

一通り、市内を駆け足で見て、ホテルにチェックインする。カリフォルニア州でも泊まった比較的安い価格で泊めてくれるチェーンのホテルだ。フロントの青年が「こんにちは」と声をかけてきた。「え、いや、なんであんた、日本語しゃべれるの?」と頭が混乱してしまう。「僕は立命館で学んだんです。大分県の」と言うではないか。ウズベキスタン出身の青年だった。

「よく、知っているよ。別府にあるAPUだね。立命館アジア太平洋大学。新聞社勤務の時、取材でよくAPUには行ったよ。いや、奇遇だね」と応じた。

カンザスシティは今回の旅では「中継地点」で、ここから日曜夜にカンザス州にあるガーデンシティというところに向かうつもりだ。トルーマン・カポーティの著作、”In Cold Blood”(邦訳『冷血』)の舞台となった地に近い町だ。その前に少し時間の余裕があるから、明日からカンザスシティを散策して何か、ブログの材料を探してみよう。ジェイソンの話だと、カンザスシティはジャズの発祥の地とか、かつての黒人選手だけの野球、ニグロ・リーグのミュージアムがあるとか、いろいろ、興味深いものがこの町にはあるようだ。

いや、それにしても、ここも暑い。摂氏だと軽く37度を上回る猛暑だ。まあ、アメリカの文字通りheartland(中心部)にある州だから致し方ないか。

(写真は上が、シティーホールの最上階からカンザスシティの中心部を眺める。上に見えるのがミズーリー川。下が、反対側の眺め。ここは都会だ)

Bumpy reading

- 2011-07-28 (Thu)

- Random thoughts

Since I’ve posted my last English-language column here, I’ve received a few kind mails from my American and British friends, asking me why I don’t update the column more often in English. Thank you. Yes, I’d like to do so, if I could. But the problem is I can’t. As you can well imagine, writing in English is not so easy to me and a weekly one is at most I can.

Since updating the last column, I’m still here in Lincoln. It has been just lovely days for me. Honestly speaking, I’ve never expected I would enjoy here this much. Surely it has been far more than “just corn fields” as some of my co-travellers warned me in an Amtrak train in California. Here among many kind people, I’ve met a firefighter, Brian. He has been super kind to me, taking me to the places I would have had difficulty otherwise. It was a godsend to me.

I’m not sure I stated clearly the object of this little journey of mine. It is to travel the US, visiting those places related to great American literary works and consider their significance they hold today. And of course I wish to know more about this country and its people and share my thoughts with people in Japan.

In Salinas it was John Steinbeck. In Fresno it was William Saroyan. He is a writer with Armenian heritage. Maybe not so well-known in modern US, although he wrote a fabulous novel, “The Human Comedy” in 1943, depicting the days when America was very young and full of energy and good hope for future. The writer was born in Fresno and died there.

In Lincoln it was Willa Cather, author of such books as “O Pioneers!” and “My Antonia.” Cather spent her younger days in a prairie town, called Red Cloud, about 150 miles from Lincoln. Her description of the life in Nebraska’s prairie in the 1880’s and 90’s is a song of praise for people, many of them immigrants from Europe who had worked hard to survive and prosper from scratch. Of course there still remains the fact that in the course of the development indigenous Indian people had been killed and eventually driven away into reservations.

I’m not a scholar on American literature. I’ve just enjoyed reading some of the masterpieces in the past. In this trip, while I’m doing travelling, I try to reread those books I intend to write about. Sadly enough, most of the things in those books I know I’ve read are gone from my memory. Thus the need to reread!

Now I’m reading “In Cold Blood” by Truman Capote again, as I plan to visit Garden City, Kansas. To my surprise I find so many episodes, not remembering them at all. For example, a non-alcoholic drink, called “root beer.” I thought I’ve never heard of this drink, before tasting it for the first time here in Lincoln. But it is the favorite drink one of the criminals in the Capote’s book loves.

I’m a very slow reader, even when reading Japanese novels. It was almost a torture for me to finish “Gone with The Wind” recently. I have quite a few novels, I’m afraid, to reread in this journey. As it is too heavy to carry those books, I buy used ones on the way, as I’ve done so with the Capote’s book in Lincoln.

I wouldn’t mind spending much of my time in reading. After all it’s a great pleasure to indulge myself in rediscovering great literary works. The problem is that there are some other things I wish to do. For example watching TV is something I enjoy here very much. I don’t watch TV much in Japan, except the news program and sports live broadcasts.

But here in US TV is fun. There are too many good programs. First the baseball games, which seems to be available everyday two or three games alive, due to the time difference. Some cartoons are incredibly hilarious. I can stay in my hotel room happily, without stepping out of the room, for several days. I don’t do it of course. I’ve got to go out and see things in town. I got to write up my Japanese blog. Then I’ve got to read the local newspapers and other staff.

Oh, dear. Time fries, I mean, time flies, here in US.

(photos: Dining with Brian and his family at a restaurant in Lincoln; my favorite food and drink, called “Classic Reuben” and “Burning Skye” at a downtown restaurant “Lazlo’s”)

大リーグだけでない野球

- 2011-07-26 (Tue)

- 総合

先に、アメリカの野球は文化だと書いた。それは、日本人選手が活躍するメジャーリーグ(MLB)だけでない、野球を心から楽しむ広い「裾野」がこの国にあるからだ。

リンカーンにおあつらえ向きのチームがあった。リンカーン・ソルトドッグス(Lincoln Saltdogs)。ソルトドッグスが属するのは独立リーグの「アメリカン・アソシエーション」。日本では「大リーグ」と呼ばれる最高峰のメジャーリーグや傘下のマイナーリーグには属さず、自分たち自身のチャンピオンシップを目指して戦う。メジャーを目指す若手だけでなく、メジャーから離れたベテランもしのぎを削る。「アメリカン」は中西部を南北に走るテキサスやカンザス、ミネソタなどの主要都市を本拠地に14チームが加盟する。

リンカーンのヘイマーケット球場で行われたナイトゲームに足を運んだ。入口を入ると、すぐにバックネット裏になっていて、こじんまりした印象だが、二階席やガラス窓に仕切られた特設席もある堂々とした球場だ。ボランティアが手助けの必要なお客の相手をしており、リンカーンの市民に支えられた施設であることが分かる。収容人員は約8000人。

試合開始の前に、ソルトドッグスのオフィスを訪れ、レギュラーの一人に話を聞かせてもらっていた。フィル・ホークさん(27)。ルイジアナ州の出身でプロになって6年目。メジャーのチームに属していたこともあったが、2009年からはソルトドッグスに加わり、腕を磨いている。「はい、もちろん、夢はまたメジャーでプレーすることです。でも、このリーグも激しい戦いです。ここに来て良かったと思っています」とフィルさんは語る。

「アメリカン」は北部、中部、南部の3地区に分かれ、年間100試合を戦う。選手はシーズン中は報酬を手にすることができる。ルーキーが手にする報酬は毎月800ドル(約67000円)程度。当然、選手は他に仕事を見つけ、自活しなくてはならない。

「シーズンオフの時は体育や数学を教える臨時教師の仕事をしています。リンカーンの地元でプレーしている時は、チームが世話してくれるホストファミリーの家にお世話になっていますから、宿泊の心配はない。去年はその家の娘さんの結婚式にも参加してお祝いの歌を歌いました。家族の一員のように扱ってくれるし、僕もそう思っています」

フィルさんは一塁を守り、3番を打つ左の強打者。試合半ばに気づいたが、時に時速94マイル(150キロ)を超える速球を投げるピッチャーもいるレベルの高いゲーム。9回裏、3対2で1点を追う、2死ランナーなしの絶体絶命の場面で、フィルさんは打席に立ち、見事、左翼に同点のソロホーマーを放ち、観客の熱狂的声援を受けた。

この日もリンカーンは暑かった。夜9時近くまで西日の名残りがあった。延長戦に入った10時以降も観客の大半はまだ残っている。一緒に観戦していた地元客は「この間、来た時も延長戦になった。日が変わって午前1時になってもゲームは続けられ、客も残って応援を続けていた」と語る。さすが、と言うべきか。

(写真は上から、ソルトドッグスの地元球場。話を聞いたフィル・ホークさん。好青年だった。ゲームの合間には観客を楽しませる多くの余興が行われていた)

ウィラ・キャザー (Willa Cather) ⑤

- 2011-07-25 (Mon)

- 総合

ネブラスカに住む人々の大多数は白人であり、彼らはキャザーの作品が描くように、19世紀後半にドイツやフランス、スウェーデン、ボヘミア(チェコ)などヨーロッパからやってきた移民の末裔か、キャザーの家族のように東海岸からさらに西進した白人だ。

しかし、ここはアメリカインディアンがかつては狩猟の場としていた地でもある。ネブラスカ歴史博物館の展示によると、彼らの足跡は12000年前まで遡るという。ネブラスカという地名は彼らの言葉でflat water(浅い水)を意味する。キャザーが住んでいたレッドクラウドの地名は先述したように、ラコタ(スー)族の指導者、レッド・クラウド(1822-1909)に由来する。カリフォルニアの金鉱を目指し、白人が強力な政府軍の支援を受けて西進するのに伴い、アメリカインディアンの生活圏が侵されていく。レッド・クラウドは当初、政府軍と激戦を繰り広げ勇名を馳せるが、自分たちをはるかに凌駕する武力を誇る政府軍に圧倒され、やがてIndian Reservation(インディアン保留地)と呼ばれる居住地に追いやられる。その彼が失意の晩年に語ったと伝えられることばが次の吐露だ。

“I was born a Lakota and I shall die a Lakota. Before the white man came to our country, the Lakotas were a free people. They made their own laws and governed themselves as it seemed good to them. The priests and ministers tell us that we lived wickedly when we lived before the white man came among us. Whose fault was this? We lived right as we were taught it was right. Shall we be punished for this? I am not sure that what these people tell me is true.”(私はラコタとして生まれ、ラコタとして死んでいく。白人がこの国にやって来る前は、我々ラコタは自由な人間だった。我々は自分たちの法律を定め、我々の意にかなうように物事を治めてきた。キリスト教の司祭や牧師は我々に言う。白人がやって来るまでは、我々は邪悪に生きてきたと。一体誰に落ち度があるというのだ?我々は正しいと教えられた通りにずっと生きてきた。我々はそれで罰せられるのであろうか?白人が私に向かって言うことが本当のことであるのか、私は分からない)

キャザーがこよなく愛したレッドクラウドの町や自然もこういう歴史が背景にあることを忘れてはならないだろう。

ネブラスカはアメリカの他の州と比べ、文学作品の舞台となるような魅力がある土地柄とは一般的に思われていなかったようだ。ニューヨークの批評家が当時の雰囲気を伝える次のような一言を発したことをキャザー自身が後年、明かしている。批評家は語ったという。「私はネブラスカで何が起きようが、たとえそれを誰が書こうが、知ったことではない」(“I simply don’t care a damn what happens in Nebraska, no matter who writes about it.”)。彼女のネブラスカに対する愛着が一層増したであろうことは想像に難くない。

(写真は上から、リンカーン郊外の住宅街。見渡す限りのコーン畑。ダウンタウンの古書店の店頭で寝そべる猫君)

ウィラ・キャザー (Willa Cather) ④

- 2011-07-22 (Fri)

- 総合

キャザーの「故郷」、レッドクラウド(Red Cloud)にはキャザーの業績を顕彰するウィラ・キャザー財団があり、希望者にはキャザーにまつわる史跡を見学するツアーを催していた。私より少し年配らしきアンジェラさんが案内してくれた。

レッドクラウドが今のような町として基盤が確立したのは1870年のこと。町名はアメリカインディアンのラコタ族の指導者で白人からも畏敬の念を抱かれていた人物、レッド・クラウドに由来するという。彼自身の名前は、生まれた時に空が深紅に染まっていたからこう命名されたとか。

レッドクラウドの目抜き通りはすぐに尽きる感じで、大通りに面したビルにも「空き家」が目立つ印象をぬぐえなかった。「なんか、寂しい感じですね。キャザーが暮らした当時の方が活気があったのではないでしょうか」「そうなんです。私もこの町に生まれ、育ちましたが、昔の方がもっと賑わっていました」。

彼女の説明によると、キャザーが住んでいた1980年当時はレッドクラウドの人口は約2500人。現在は人口1300人ぐらい。

「レッドクラウドの人たちはキャザーに対して、どういう思いを抱いているのでしょうか?」

「彼女が生きていた当時よりも格段にいい思いを抱いていることは間違いありません。私は彼女と実際に会ったことはありませんが、彼女はエキセントリック(eccentric)な人だったと聞いています。男の子のような服装をいつも好んで。無礼な(rude)人だったという風評もあります。通りで人に会っても、自分から挨拶するようなことはしなかったと。でも、彼女が親しくしていた友人たちはいましたし、そういう人たちとは長く友情関係を続けました。彼女がいたからこの町のことも多くの人に知っていただけるわけです。彼女が代表作でレッドクラウドの地名を実際に記したことは一度もありませんが」

キャザーがレッドクラウドの町で最初に住んだ家は現在、財団が管理していて、見学コースになっていた。1879年に建てられた二階建ての小さな家で、キャザー一家は1984年に越してきた。キャザーは7人妹弟の長子。二階の屋根裏部屋で大好きな読書に没頭したであろう彼女のベッドなどが当時のままに残されていた。

見学しながら、思わず「暑い」と口にすると、アンジェラさんは「キャザーが暮らしていた当時も暑かったと思いますよ。夏の夜は外のポーチで子供たちは寝たと聞いています。プレーリーの真っただ中で生きる生活は当時はそれこそ大変だったでしょうが、彼女はそれをロマンチックに描き上げた。だから、多くの読者の心を今につかんでいるのでしょう。年間ここにはざっと1万人ぐらいの見学者が足を運んでくれています」と語った。

(写真は上から、1885年に建てられたオペラハウスの1階にある財団の事務所。キャザーの著書や関連する土産物が並べられていた。上階はキャザーが演劇などに情熱を燃やしたオペラハウスの劇場。キャザーが住んでいたレッドクラウドの最初の家。二階の部屋を案内するアンジェラさん。奥の部屋のベッドをキャザーは使っていた)

車の運転

- 2011-07-22 (Fri)

- 総合

キャザーが生涯、心の故郷としたレッドクラウドを訪れた。アフリカでもそうだったが、地図を見ていると、アメリカが日本とは比較にならないぐらい広大な国であることをどこかで忘れていて、頭の中では単に地図上で二つの地点の距離を「測って」しまう。「ふーん、そんなに遠い感じではなさそうだな」と。

リンカーンからレッドクラウドもそうだった。「おお、近いではないか」と。しかし、この二つの距離は148マイル、キロにして239キロ。気軽に出かけられる近さでないことは分かっていただけられるかと思う。

主要都市間なら長距離バスという手もあるが、レッドクラウドのような小さい町を結ぶ便利なバスの便など存在しない。残る手はレンタカーしかない。覚悟を決めていたら、「渡る世間に鬼は無い」でここで出会い、親しくなった男性が仕事がその日は非番だから、自分の車で連れて行ってやると言うではないか。(余談だが、渡鬼で思い出した。日本を離れ残念なのはテレビドラマの「渡鬼」が見れないこと。あのドラマにはこの2年ぐらいはまっている。真は貴子さんとは一緒にならないのだろうか?いや、どうでもいいことだが)

「一石二鳥」だ。運転もさせてもらおう。助手席に交通法規に詳しい人が誰か乗っていてくれれば、助かる。それで、帰途は私に運転させてもらった。最初はさすがに緊張したが、独特の交通規則も丁寧に教えてもらって、だいぶ慣れた。ブライアンからも「お墨付き」をもらった。まあ、ネブラスカは日本で言えば、宮崎のような「田舎町」だから、運転は楽と言えば楽だ。(これは親しみを込めての表現です)

カリフォルニアで列車に乗り込んだ時、相席のご婦人たちが「ネブラスカはコーン畑のほかには何にもないわよ」とのたまっていたが、レッドクラウドの道すがら、いや、コーン畑だけではないことを実感した。行きは見とれていて、帰りは運転に専念したので、写真を撮ることができなかったが、大豆畑や牧草畑が広がり、牛が草をはむ光景は晴れ晴れとするものだった。

九州自動車道を走る時は時速80か90キロ前後で一番遅い車線を走っていたような記憶があるが、ここではインターステートと呼ばれる高速道路は時速75マイル(120キロ)で走ることが許されており、ほとんどの車がこの速度あたりで走行していたような気がする。いたしかたない。本当はゆっくり走りたいのだが、車の流れを無視するわけにはいかない。適当に合わせて走っていたら、2時間半ほどで帰り着いた。日本ならこの時間では片付かないだろう。一つだけ気を遣ったのは、車が市街地に入ると、最高速度が55、45、35マイルと頻繁に切り替わること。慣れない身にはその都度慌てさせられた。

(写真は、レッドクラウドも暑かった。通りの温度表示器は午後1時過ぎ、摂氏35度を表示。帰り際に見たら、37度まで上がっていた)

ウィラ・キャザー (Willa Cather) ③

- 2011-07-20 (Wed)

- 総合

『マイ・アントニア』では最初の結婚に失敗した後、貧しい農場の実家に帰り、やがて実直な男と再婚し、11人の健康な子供を育て、一家の大黒柱となる女性、アントニアの姿が描かれている。町の名前はキャザーが育ったレッドクラウドではないが、『おお開拓者たちよ』同様、レッドクラウドでの経験が素地となっている。このヒロインのモデルとなったのはボヘミア(チェコ)からの移民で、キャザーの友人の家でお手伝いさんをしていた女性だったことが分かっている。

物語の語り手である、多少、人生に疲れた感のある弁護士稼業の「私」はアントニアと幼馴染であり、彼女の生気あふれる美しさにいつもまばゆい思いをしてきていた。久しぶりに彼女と再会し、彼女を取り巻く溌剌とした子供たちを目にして「私」は納得する。

「彼女の息子たちが背も高く、真っ直ぐに育っているのは不思議なことではない。彼女はかつて私たちの祖先がそうだったように、生命力の豊かな源泉なのだ」と。It was no wonder that her sons stood tall and straight. She was a rich mine of life, like the founders of early races.

ここでも、たくましく生きる女性が瑞々しく描かれている。ずっと気になっていた素朴な疑問をネブラスカ歴史博物館でキャザー展を担当している学芸員のティナさんにぶつけてみた。「彼女の履歴を見ると、一度も結婚していない。彼女は常に親しい女性の友人と同居の暮らしをしている。彼女は今でいうゲイ(同性愛者)だったのでしょうか」

「おそらくそうでしょう。レッドクラウドでは今も、彼女が髪の毛は男の子のように短く切って、男性がかぶるような帽子を身に付け、女の子からは程遠い装いをしていたことが話題になることがあります」

「今のアメリカは州によっては男であれ、女であれ、ゲイ同士の結婚さえ容認される社会。彼女は生まれたのが1世紀早過ぎたのですね」

「そういうことですね。彼女は小さい時から聡明でシェイクスピアを愛読し、長い詩をそらんじることができたそうです。だから、彼女の母親はウィラを大学に通わせ、その才能を最大限に花咲かせようとしました。リンカーンにあるネブラスカ大学に16歳で入学します。卒業後は大学に残り、教壇に立とうとしましたが、独特の個性ゆえに一部の教授の不興を買ったのかその道を断たれます」

よく考えれば、彼女が生まれた1873年は日本で言えば、明治6年。日本でこのころ、女子に対する教育の大切さがどれほど認識されていたのか私は知らない。

キャザーはやがて女性雑誌の編集の仕事に就き、最終的にはニューヨークに移り、作家としての日々をスタートさせる。作品がヒットし注目を集めるようになっても、彼女はプライバシーを大切にして、脚光を浴びる場に身を置くことは好まなかったという。

(写真は、開催中のキャザー展で作家が好んだ衣服の特徴を説明する学芸員のティナさん。今見ても高価そうな衣服であることが分かる)

▼時折、英語の文章を掲載していますが、これは自分の英語力をひけらかすためではもちろんありません。この旅では旅先で出会うアメリカ人の方々にお世話になっており、彼らに私がなぜアメリカをさるいているのか、この旅でどんなことを感じているのか、理解してもらうために、恥をしのんで英語で書いています。彼らには右端の「Categories」のコーナーに「Random Thoughts」としてまとめたサイトを教えて、読んでもらっています。そういう事情です。私のブログは一つしかないため、「日英混合」となっております。以前にも記しましたが、私の英語はネイティブのチェックが入っていない、言わばJapalish(Japanese-English)の「粗悪品」です。できれば、すっ飛ばして、日本語のブログだけを読んで下さい。タバコではありませんが、「読み過ぎ」ると、皆様の英語力に害をもたらす危険性がありますことをご承知ください。

ウィラ・キャザー (Willa Cather) ②

- 2011-07-20 (Wed)

- 総合

『おお開拓者たちよ』は1880年代、ネブラスカの大平原にある小さい町が舞台となっている。バーグソン一家はスウェーデンから米国にやって来た移民だ。町の周辺部は同じスウェーデンやノルウェー、フランス、ボヘミア(現在のチェコ)などヨーロッパからの移民が多く、それぞれ独自のコミュニティーを形成している。バーグソン一家は父親が死の床にあり、父親は農場と一家の行く末を長女のアレクサンドリアに託す。彼女はまだ20歳の若さながら、自分がなすべきことを熟知している。読み進むと彼女が心身の強さだけでなく、美しさも兼ね備えていることが分かる。

彼女には3人の弟がおり、上2人は彼女のような度量もないが、末弟のエミルは容姿端麗に頭の良さも加わった青年に成長し、アレクサンドリアは彼を大学に進学させる。近隣の農家が都市部での安楽な暮らしを夢見て、次々に土地を手放して去っていく中、彼女はやがて大平原が穀倉地帯に変化すると見てとり、実際に、そのように豊かな農場経営者となる。寵愛するエミルの成長に、今や40歳に手が届こうとしている彼女は「お父さんの子供たちの中から、農耕作業に縛られず、農場とは異なる世界で世渡りすることができる者を育てた」と満足し、誇らしく思う。(Out of her father’s children there was one who was fit to cope with the world, who had not been tied to the plow, and who had a personality apart from the soil. And that, she reflected, was what she had worked for. She felt well satisfied with her life.)

しかし、一家の幸せは突然暗転する。エミルは実は人知れず、子供のころから幼馴染で二歳年上のボヘミアの少女、マリアに恋しており、20代半ばになった今も彼女に恋焦がれている。マリアは若気の至りで結婚した夫がいるのだが、もはやかつての愛情は感じていない。二人はお互いに愛を認めた後も自制的日々を送るが、初めて結ばれたその日の夜、嫉妬にかられた夫の銃でエミルとマリアは絶命する。アレクサンドリアはマリアも妹のように可愛がっており、彼女は一度にかけがえのない人を二人も失ってしまう。

アレクサンドリアにもずっと心が通じ合っていた幼馴染の男性で5歳年下のカールがおり、カールは悲嘆の淵にいる彼女に愛の手を差し伸べる。小説の大団円で彼女は彼と結婚して再出発することを決意し、次のように彼に語りかける。「私たちは生まれて、そして死んでゆくわ。でも、土地は常にここに残り続けるのよ。そのことが分かっていて、その土地を愛している人たちだけがそこを所有することを許されるのよ。(生きている)少しの間だけね」(“We come and go, but the land is always here. And the people who love it and understand it are the people who own it—for a little while.”)

新大陸にやって来た移民が形作っていくアメリカ合衆国。彼らの心の拠り所となったのは土地(land)だ。そのことがここに明確に表現されているような気がした。

(写真は上が、リンカーンの街角。下が、ホテルの通りにある温度表示。午後2時過ぎ華氏100度(摂氏37.8度)を記録した。体感温度は40度を超えるだろう。暑い!)

a gracious loser

- 2011-07-19 (Tue)

- Random thoughts

I’ve thought that I can update this English-language column on once a week or so pace. Now I know it’s beyond my capacity. It is already almost 2 weeks from my first one.

It is a bit too much for me perhaps. Traveling virtually every new week to a new destination, which I have no idea of what kind of place it is. Before the departure finding a comfortable accommodation with a reasonable rate (in this case meaning fairly inexpensive one). On arrival getting to know the place very quickly, walking around the town and wishing to bump into a good Samaritan generous enough to share with me some time, enlightening me with some precious information about the place I had landed. Then, writing several articles on the writer I chose for the visit.

And of course doing some quick sightseeing and if possible some pub or bar crawling at night. Of course without any extracurricular expectation. Those things are bygone days. Then thinking my next destination and finding out the way how to get there with a public transportation, which is not so easy to find in this vast country, which depends exclusively on personal vehicles. I have got an international driving permit before this journey just in case. But I do hope there never come a day when I need to drive a rental car here in US. I’m a lousy driver, let alone maneuvering to drive the opposite lane of the road from Japan.

Yesterday was a very good day for Japan. Our women’s soccer team won the World Cup. Incredible! To be honest, I’ve never thought it’s possible for us to defeat USA team. When I watched the early parts of the first half, dominated by taller and more powerful USA players, I was afraid the game might turn out to be a massacre for our physically inferior “nadeshiko” players. Nadeshiko means Japanese girls with not only delicate beauty but also strong willpower. I thought if they could have lost the game with a score of something like 1 to 3 or even 4, it would be regarded as a blessing.

How I was wrong! I was just thrilled by their dramatic comeback at the very last stage in the overtime zone. Even before that equalizer by the team captain, Homare Sawa, Japan team threatened with a cool and well-coordinated plays in the later stage. Yes, it was a very good game. Penalty shootout was quite exhilarating for me and also, I’m sure, for very many Japanese people who had been glued to their TV screens without any sleep until early Monday morning without any sleep.

USA TODAY newspaper wrote on July 11, the next day of the USA team’s also miraculous comeback victory over Brazil in the quarterfinal: “If Americans don’t fall in love with soccer after this, well, maybe they never will.” It could be true in Japan, too. Soccer is trailing far behind baseball in the popularity. I mean here men’s soccer. I’ve myself never taken any interest in the women’s game. Except Sawa, I don’t know the names of other players. I suppose it was the same with many other people in Japan, up until the small hours of Monday morning or at least recently.

One last and nonetheless significant thing. I was very impressed by US players’ reactions right after the game. Notwithstanding the devastating defeat, they did not forget to praise Japanese players’ spirit and resilience. US star forward, Abby Wambach congratulated the Japan team, saying something like “I feel devastated…I give Japan credit. They just never gave up.” Hope Solo, a solid goalkeeper said fighting back her tears, something like “Japan played a great game. It was fun to watch. If we had to lose to somebody at the final, I’m glad that it was to Japan.” What a gracious loser and what a sportsmanship! They deserve the biggest praise.

The first name of the Japanese captain, Homare, means honor or glory in Japanese. I’ve never met any Japanese with this name. It’s that rare. What an apt name their parents named their daughter 32 years ago.

ウィラ・キャザー (Willa Cather) ①

- 2011-07-19 (Tue)

- 総合

ずっと昔の学生時代に読後感のとても爽やかなアメリカの小説を読んだ記憶がある。そう思って、今回の旅を前に、その小説を探した。作家の名前も小説のタイトルも恥ずかしながらすっかり忘れてしまっていた。アメリカに関わりのある何人かの人に尋ねたり、ネットで検索したりして探し当てようとしたが、不首尾に終わった。

探している過程で、“O Pioneers!” (邦訳『おお開拓者たちよ』)ではないかという指摘を受けた。1913年の作品だ。読んでみるしかない。どうも違った。同じ作家のもう一つの作品も読んでみた。“My Antonia” (邦訳『マイ・アントニア』)。こちらは1918年の作品だ。これも探していた小説ではなかった。

それでも、この二冊の本に出会えて良かったと思った。著者のウィラ・キャザーは1873年に米南部のヴァージニア州に生まれた。ヴァージニア州は当時まだ南北戦争の傷跡が生々しく、彼女の親類の中には南部の軍に加わって北軍と戦った者もいたが、父親は北軍に加担したため、南部支持派の周辺隣人との関係はかなり険悪だったという。

キャザーが9歳の時、一家は遠く離れたネブラスカ州のレッドクラウドと呼ばれる小さな町に越してきて、彼女はここで大学入学までの思春期を過ごす。大学も州都リンカーンにあるネブラスカ大学に進んでおり、ネブラスカの草原が彼女の魂を育んだ地と言えるだろう。彼女がレッドクラウドとそこに住むヨーロッパからの移民の人々をこよなく愛したことは作品や多くの文献から明らかだ。『マイ・アントニア』のヒロインのモデルとなったボヘミア(現チェコ)の移民の少女とは終生の友となる。

ネブラスカも彼女の功績を認知している。ネブラスカは1867年に合衆国に加わった州で、面積はともかく人口は180万程度小さな州だ。州都リンカーンの青空に一際高くそびえる美しい「ネブラスカ州議会議事堂」に足を運んだ。議事堂内には州の歴史の一端を伝える力強い壁画に囲まれ、州議会(一院制)、州最高裁判所があり、人気の観光スポットともなっている。ホールにはキャザーのブロンズ像も軍人、政治家の像とともに陳列されている。没後15年の1962年にNebraska hall of Fame(ネブラスカの殿堂)に選ばれたのを機に造られた。ブロンズ像の下に『おお開拓者たちよ』の一文が刻まれている。”The history of every country begins in the heart of a man or a woman.”(あらゆる国の歴史はそこに住む男や女の心の中から始まる)

リンカーンを訪れている今、幸運にもダウンタウンにあるネブラスカ歴史博物館で「ウィラ・キャザー展」が催されていた。展示会の副題にA matter of Appearancesと付けられており、彼女が好んで着ていた衣服や装飾品などから、彼女の生きた時代、彼女の人生をたどる企画展だった。しかも無料。この企画を担当したティナ・ケッペさんの説明に耳を傾けながら、しばし、キャザーの世界に浸ることができた。

(写真は上から、ネブラスカ州議会議事堂ホールにあるキャザーのブロンズ像。見とれるような議事堂。議事堂で毎日、来訪者を対象に定時に催されている見学会)

リンカーンも暑い

- 2011-07-18 (Mon)

- 総合

九州に大きい台風が向かっているようだ。猛威をふるわないことを祈る。

アメリカは連日、全土で猛暑が続いている。ここリンカーンも暑い。日本の猛暑を上回るかと思う。新聞やテレビでは華氏で表現しているので、ぴんとこないのだが、摂氏に直すと毎日、毎日35度を超す高温だ。日本のようにサウナに入ったような感じではないが、それでも暑い。夜半になっても町中がほてっている。リンカーンはバスの便が絶望的で、車を運転しない私はホテルからダウンタウンまで歩くしかない。時間にして40分ほど。いや、汗びっしょりになる。地下鉄やバスの便がいい大都市ならともかく、アメリカの地方都市に来ると、この国が車社会であることを実感する。そのうちにレンタカーをしなくてはならないだろうかと思うと気が重い。車の通行が日本と反対だし、私はあまり車の運転には自信がない。

本日は日曜。少し、疲れたので、今日は少しホテルにこもり、テレビを見ようかと考えている。全英オープン(ゴルフ)の最終日だし、女子サッカーのワールドカップ決勝もある。私は女子サッカーはこれまで全然興味がなかった。ゲームをテレビでまともに見たこともなかった。しかし、先日、アメリカとブラジルの準々決勝を見て、いや、その息詰まる熱戦に魅了された。テレビのアナウンサーがしきりに、これでアメリカは「セマイ・ファイナル」進出だと強調する。決勝へは「狭い」道のりが待っているのだろうとは考えなかったが、はて、なんで、「セミ・ファイナル」と言わないのだろうと不思議に思って電子辞書で調べると、米国西部ではsemiは「セマイ」とも発音すると書いてある。なるほど。

私がいるリンカーンでは大騒ぎにはなっていないが、テレビや新聞の報道を見る限り、米国チームの活躍は米国内で大きな反響を呼んでいるようだ。「これで米国民がサッカーと恋に落ちないのであったら、もはやこの国でサッカーに望みはない」と書いた新聞もあった。アメリカで人気のあるスポーツはフットボール(アメフト)、バスケットボール、ベースボールだろうか。サッカーは後塵を拝している。

米国で唯一の全国紙「USAツデー」は17日の紙面で”Bend it like the USA women”(女子サッカーの米国代表を範とせよ)と題した論説を掲載していた。論説はサッカーが男子であれ、女子であれ、人気は上記のスポーツに比べ、今一つであることに触れた上で、今回の米国代表の強さと魅力について考察。種目は問わず、男子のスポーツがスタンドプレーや自己中心的なプレーが目立つ一面があるのは否定できないのに対し、米国の女子代表にはそうした醜さはないとして、チームが一丸となった団結力を称賛している。”Watching this team isn’t just entertainment. It’s a lesson in success.”(このチームのゲームを見るのは単なる娯楽ではない。何事であれ、成功するなら、こうあれという教訓を学べる)と。

(写真は上から、毎週土曜の朝にリンカーンのダウンタウンで開かれる朝市。農産物から食品、装飾品まで様々な品を求める多くの人たちで賑わう。コーンの産地だけあって、出来立てのポップコーンは歯応えがあり美味だった)

リンカーンへ

- 2011-07-16 (Sat)

- 総合

フレズノを出て、ネブラスカ州の州都リンカーンに来た。日本との時差は16時間から14時間に縮小した。ニューヨークがある東海岸との時差は1時間。

ネブラスカ州と周辺の諸州はグレートプレーンズと呼ばれる大平原地帯だ。大抵の米国民にとってはその上空を一気に飛行機で通過してしまうことが多いので、時に”flyover country”と揶揄される、米国のど真ん中に位置する地方でもある。

フレズノをアムトラックの列車で出たのが13日の午前7時。カリフォルニア州の州都サクラメントからカリフォルニアゼファーと呼ばれる大陸横断の列車に乗り込んだ。レールの点検中の区間もあったため、44時間余の長旅を経て、リンカーンに15日午前7時半ごろ到着。リクライニングシートとは言え、車中泊が2夜、こんなに長く列車に乗ったのは初めてのことだった。不運にもすぐそばに凄いいびきの乗客がいたりして、睡眠不足は否めない旅とはなったが、晴れやかな気持ちでリンカーンのホテルに投宿した。

一つには、シエラネバダ山脈やロッキー山脈の素晴らしい景観を楽しむことができたことがある。もう一つは旅は道連れというか、ラウンジカーと呼ばれる景観を楽しむことのできる場で少なからぬ乗客と気持ちのいいやり取りがあったからだ。

特に、隣同士となった女性客3人とはすっかり打ち解けて話ができた。アムトラックの電車は指定席はないようで、切符さえあれば、どこにでも座れる。相席を余儀なくされ、車掌の指示で空いていた席に腰を落ち着けたら、右隣の私より少し年上かなと思われる女性が「どちらまで?」。「ネブラスカのリンカーンまで」と答えると、通路をはさんで左の席に座ろうとしていた二十代の女性とその母親が口をそろえて、「あら、リンカーンなんてコーン畑だけで何にもないわよ。なんでリンカーンに行くんですか」。これが口火となり、母娘がユタ州のソルトレークシティで下車するまで、話に花が咲いた。

圧巻はロッキー山脈のGore Canyon(ゴア・キャニオン)と呼ばれる渓谷だった。ラウンジカーではコロラド州から国立公園のボランティアのガイドが乗車して、この路線の歴史や停車駅(町)の魅力などを説明してくれた。「これから皆さんがご覧になる景観はコロラド州へ来る観光客の2%しか目にすることのない貴重なものです」との由。これだけで乗車した価値があるというものだ。列車は段々と傾斜を上がり、最高部の渓谷では優に2700メートルを超える高度を走る。眼下にはこれだけの高さなのに水量豊かなコロラド川。ロッキー山脈を南北に走る分水嶺のcontinental divide(コンティネンタル・ディバイド)を過ぎると、確かにそれまで太平洋側だった川の流れが大西洋側になっていた。

驚いたのは、これだけの高度の山岳にもかかわらず、時に緑豊かな沼地があり、線路沿いには結構人家があったことだ。ごく陳腐な感想になるが、アメリカは広い、自然も暮らしも豊かな国だということを実感した旅だった。

(写真は上から、ロッキー川沿いの雰囲気のいい町。ダイニングカーで夕食。ユタ州の母娘とは仲良しになった。線路沿いまで迫っていたゴア・キャニオンの景観)

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)⑤

- 2011-07-13 (Wed)

- 総合

サロイヤンは1930-40年代にはアメリカでは知らない人はいないような有名な作家だった。当時はSaroyanesqueという表現もあったという。彼の作品が想起させる「子供のような優しさ」「人恋しさ」「無邪気さ」などを意味する形容詞だ。

しかし、第二次大戦後、「彼の作品が醸し出す肯定的側面がその後のアメリカの内向き志向とそりが合わなくなった」(シークレスト氏)のか、人気は段々と衰えていく。彼自身は自分の才能に揺るぎのない自信を抱き続け、かつての栄光をずっと追い続けた。実生活では、同じ女性と二度結婚するが、最終的に離婚。2人の子供の父親ともなるが、晩年は子供たちとも疎遠になり、幸せな老後を送ったとは言えなかったようだ。

同じカリフォルニア出身のスタインベックとも顔見知りではあったようだが、10歳ほど年長のヘミングウエイとの確執が興味深い。第二次大戦で兵役に服し、送られたパリではお互いの取り巻きがホテルで派手な大立ち回りを演じたこともあった。それは、ヘミングウエイが発した次の一言が原因だったと言われる。“Well, for God’s sake, what’s that lousy Armenian son-of-a-bitch doing here” (「ところで、一体全体、なんであの胸糞の悪いアルメニア野郎がここにいるんだ」)

こういう関係になるのは、それなりの原因があるからで、それはサロイヤンがかつて文豪の作品の一つを次のように評したからだ。”Even when Hemingway is a fool, he is at least an accurate fool. He tells you what actually takes place and he doesn’t allow the speed of an occurrence to make his exposition of it hasty. This is a lot.” (ヘミングウエイは愚か者だが、そういう時でも彼は少なくとも正確な愚か者だ。彼は出来事を順序よく伝え、スピードに圧倒されて説明を急ぎ過ぎることもない。なかなか出来ることではない)

サロイヤンはこの論評がヘミングウエイの不興を買ったことを知り、謝罪の手紙を出すが、怒りの治まらないヘミングウエイは次のようにサロイヤンに述べる。

“Listen, Mr. Saroyan, maybe I’m a little drunk but this is all right.…You are bright. So don’t get sore. But you’re not that bright. You don’t know what you’re up against. You’ve only got one new trick and that is that you’re an Armenian….And we’ve seen them come and go. Good ones too. Better ones than you, Mr. Saroyan. We’ve seen them go a long way and we’ve seen them not come back...” (いいかい、サロイヤン君、多分私は少し酒に酔っているかもしれない。でも、そんなことはどうでもいい。君は頭がいい。だから、気分を害さないで聞きなさい。だが、君はそれほど頭脳明晰でもない。君は自分がどういう敵に向かっているのか分かっていないのだ。君が手にしている強みは一つだけ、アルメニア人であるということだけだ。そんな連中はいやというほど見てきた。中には優れたやつもいた。君より優秀なやつだ。サロイヤン君。私たちはそうした連中がやれるだけのことをやって、そして消えて行ったのを見てきているんだよ)

(写真は、サロイヤンが眠るフレズノの墓。遺灰の半分はアルメニアに葬られている)

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)④

- 2011-07-13 (Wed)

- 総合

アルメニア正教の教会で東洋人の風貌の私が珍しいのか、一人の男性が声をかけてきた。サロイヤンのことを話すと、「今時間ありますか。ちょっとドライブに行きましょう」とダウンタウンに残る「サロイヤン・ヒストリック・サイト」のいくつかを案内してくれた。

ヴァロジャン・デアシモニアン氏。フレズノでアルメニアにまつわる文化遺産の保存啓発に奔走している人物だった。実はロサンゼルスにいる時、フレズノのサロイヤン協会の会長とメールの交換を始め、彼に会うことを楽しみにしていたのだが、この会長が私の到着3日前の今月4日に急死されていた。私にとってヴァロジャンさんは「渡りに船」の人物だった。

「ここにサロイヤンが生まれた家がありました。道路網の拡大で家は取り壊され、今は跡形もありません」「この角に立ってサロイヤン少年は新聞売り子をしていました。時に友達を出し抜いて新聞を売っていたようです」「サロイヤンが成長期を過ごしたこの家は当時のままに残っています。今、記念館のように残せないか家主と交渉しているところです」などと実に手際よく案内してくれた。

「サロイヤンはフレズノを世界地図の中に示してくれた人。私がアルメニア系だからというわけではありません。フレズノに住む私たちはもっと彼の魅力、彼が生きた時代のアメリカを内外にアピールしていく責務があると思います」

ヴァロジャンさんらアルメニア系市民が中心となって、2001年には没後20年の展示会をフレズノで催した。2008年には生誕100年の記念行事を盛大に繰り広げたという。ヴァロジャンさんが今、中心となって取り組んでいるのが、サロイヤンの常設展示を手がけるサロイヤン・ミュージアムの開設だ。

「サロイヤンに関する資料の多くはスタンフォード大学(カリフォルニア州)に移っているんです。本来なら、ここフレズノにあっていいのですが。フレズノに以前は民間のメトロポリタン・ミュージアムという施設がありました。そこである程度のサロイヤンの展示ルームはあったのですが、ミュージアムは昨年赤字で閉鎖されました。サロイヤンの資料は梱包されて、何と倉庫で眠っているのです。梱包で19個に上るほどの大量の資料です。私たちはこれを取り戻し、常設展示にもっていきたい」とヴァロジャンさんは話す。

ヴァロジャンさんたちが白羽の矢を立てたのが、フレズノ郊外のショッピングセンターに近いカリフォルニア大学が所有する地下1階、地上2階建ての建物。大小さまざま多くの会議室があり、アートギャラリーとしては最適の空間だ。フレズノを訪れた人が気軽に足を運べ、サロイヤンの時代の雰囲気に触れることのできる場を作りたいとヴァロジャンさんは語る。

(写真は上から、サロイヤン少年が新聞を売っていたことを示す街角の表示の前に立つヴァロジャンさん。サロイヤンが少年時代を過ごした家。サロイヤン・ミュージアムが開設される予定の建物。玄関の案内表示の空欄にその名が刻まれる日が来るか)

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)③

- 2011-07-13 (Wed)

- 総合

アルメニアは1991年に当時のソ連の解体により独立した。正直に言うと、私も頭の中ではその場所がおぼつかない。世界地図を見ると、グルジアやトルコなどに囲まれている小国であることが分かる。国際社会では、オスマントルコ帝国に支配されていた時代に帝国の圧政に苦しみ、第一次大戦中の1915年から1917年にかけ、150万人のアルメニア人が殺害されたと言われるホロコースト(大虐殺)の犠牲者となったことで知られる悲劇の民族だ。アメリカ政府は友好国トルコへの配慮から、依然、この大虐殺の事実認定を拒絶し続けている。

アメリカにアルメニア移民が多いのはこうした歴史ゆえのことだ。さて、そのフレズノはサロイヤンが少年時代、さらには晩年に暮らしたころとはだいぶ趣が異なるようだ。多くのアルメニア人はダウンタウンから豊かな郊外に移り住んでいる。夜間になると、ダウンタウンからは人がいなくなり、殺伐感さえ漂う。気ままに歩ける雰囲気ではない。

とはいえ、ダウンタウンにはアルメニア系の人々が集う教会が今も健在であり、日曜礼拝をのぞいてみた。教会入口で来訪の趣旨を伝えると、「ウエルカム」と歓迎してくれた。アルメニア正教は詠唱するように祈るものらしい。パイプオルガンの演奏で司祭が詠唱し、聖歌隊のような人々が続く。教会やフレズノの歴史を英語で記したパンフレットには末尾にサロイヤンのことも記してある。サロイヤンへの誇りがしのばれる。

アルメニア人移民がフレズノに初めてやって来たのは、1881年のこと。上記の大虐殺などを経て、その数は急速に増え、今ではフレズノの人口50万人のうち、1割、5万人がアルメニア系と見られている。

ここで『人間喜劇』でもう一つ印象に残っているシーンを紹介したい。ホーマーがクラスメートの家柄も頭脳も優秀なクラスメートとハードル競争に挑む。体育教師のバイフィールドは家の裕福さで生徒を差別する劣悪な教師で、ホーマーの擁護に出たイタリア系の生徒のジョー(ジョセフ)を”wop” (イタ公)と言って罵る。その場に居合わせた良識ある歴史のベテラン女性教師のヒックス女史が体育教師を諌める。暴言を謝りなさいと。ジョーやイタリア系移民社会に対しての謝罪ではない。アメリカという国に対して!

“Joseph!” Miss Hicks said. “You must allow Mr. Byfield to apologize. He is not apologizing to you or to your people. He is apologizing to our own country. You must give him the privilege of once again trying to be an American.”

移民で成り立つアメリカならではのエピソードだろう。フレズノでも勤労意欲の旺盛なアルメニア系移民はその数が増え、経済力をつけるにつれ、地元の人々の冷たい視線を浴びた。「犬とアルメニア人はお断り」という張り紙を張り出す商店主もいたという。それは西海岸で同様に蔑視されることの多かった日系移民の姿と重なる。

(写真は上から、アルメニア教会。1914年に建設された古い教会だ。お祈りを二階席から撮影。礼拝が終わり、歓談するアルメニア系市民)

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)②

- 2011-07-12 (Tue)

- 総合

『人間喜劇』は移民社会のアメリカ二十世紀半ばにまだ内包していた未来への希望、幸福への期待が伝わってくる小説だ。それとともに、人生が常に「死」と隣り合わせであることも綴られている。でも、それは決して「絶望」ではない。この本を読み終えた時、東日本大震災の発生直後だった。そういうこともあってか、次のシーンが心に残っている。

敬愛する兄のマーカスの戦死の報に打ちひしがれるホーマーを職場の「上司」が慰める。 “But try to remember that a good man can never die. You will see him many times. You will see him in the streets….The person of a man may leave—or be taken away—but the best part of a good man stays. It stays forever. Love is immortal and makes all things immortal…..”(善良な人は決して死にはしないことを覚えておくのだ。君はこれからもお兄さんを何度も見かけることだろう。通りで目にすることだろう。・・・人の体はこの世からなくなるかもしれない。取り上げられるかもしれない。しかし、いい人の最良の部分は残るのだ。永久に残るのだ。愛は不滅であり、すべての事柄を不朽にするのだ)

他にも、印象に残っているシーンがいくつかある。

マーカスはイサカの故郷で隣に住むマリーと結婚を誓い合っており、後ろ髪を引かれる思いで戦場に赴く。マーカスは兵士としての訓練期間中、トビーという名の孤児院で育った若者と親しくなる。家族の愛、故郷の情を知らないトビーはマーカスとの友情が深まるにつれ、マーカスの家族を自分の家族、イサカを自分の故郷として愛しく思うようになる。マーカスはトビーのそうした思いを理解して語る。「僕の家は貧しい。ずっとそうだった。僕の父は偉大な人だった。成功を収めた人ではなかったが。僕らが必要としている以上のお金を稼いでくることはなかった。一度もね」

“We’re poor, always have been—my father was a great man. He was not a successful man. He didn’t make any more money than what we needed—ever.” さらにマーカスは続ける。「父はありふれた、普通の、日常の仕事をやってきた。もし君が通りで僕の父を見かけとしても、気にもとめないだろう。父は見かけもやることもごく普通の人だった。しかし、たとえそうであっても、父は偉大な人だった。僕の父親はそういう人だった。僕は父が偉大であることを知っていた。父が唯一気にかけていたこと、それは自分の家族のことだった・・・」

“He did plain, ordinary, everyday work. If you saw him in the street you would think he was nobody. He looked like anybody else and acted like anybody else—but even so he was a great man. He was my father and I know he was great. The only thing he cared about was his family—“ 父親のことをこのように表現できる息子は素晴らしいと思う。息子にそう思われる父親も素晴らしい。独身の私はこういう表現に出合うと複雑な心境になる。

(写真は、フレズノのダウンタウンの公園にあるサロイヤンの顕彰碑)

アメリカ番外①

- 2011-07-11 (Mon)

- 総合

旅の楽しみは「食」でもあろうか。私は「食」へのこだわりはない。日本にいるなら、朝に納豆と味噌汁が食べられたら、それで一日満足だ。アメリカも健康志向を反映してか、日本食を標榜するレストランが多いのには改めて驚いている。

特段面白くもないかと思うが、これまでにデジカメに収め、かつ胃袋にも納めた「食べ物」を紹介する。(写真の順番に説明文を書いています。1ドル=83円で計算)

①ドジャース・スタジアムで食べた名物のドジャー・ドッグ(415円)。オニオンやピクルス、ケッチャプなどは自分で入れるらしい。それを忘れてこのまま食べたが、まあまあうまかった。

②サリナス郊外のヒスパニックコミュニティーにあったスーパーで食べたタコス(415円)。本場もかくあらんというぐらい実にうまかった。

③サリナスの観光名所ともなっているレストランで朝食。”fruit crepes”(フルーツ・クレープ?)と記されていた。地元産のイチゴ、パインアップル、バナナにヨーグルトやその他の何かがかけられ、イングリッシュ・マフィンが添えられていた。ウエイターに「ヘルシーなブレックファーストが欲しい」と頼んだら、これを持ってきた。申し分のない充足感だった。750円。

④これは今、写真を見ていても、どこで何を注文したらこれが出てきたのか思い出せない。時系列で写真を見ているので、つい最近のことなのだが。思い出せないということはあまりうまくなかったのだろう。

⑤これはよく覚えている。サンフランシスコのダウンタウンにあるバーガーキングで食べたチキンサンドイッチ。7月4日の建国記念日を祝い、昔の味を格安で提供とテレビのCMでやっていたので食べに行った。サンド自体は86円。フライとコークを入れて締めて450円。あまりうまくなかったような記憶がある。

⑥サンフランシスコのレストランで食べたブレックファースト。一言。うまくなかった。というより味がしなかった。「チリペッパーソースがないか」と尋ねたら、「そんなものはない。タバスコとケチャプならある」というので、ケチャップとタバスコを大量にかけて食べたが、「無駄な抵抗」だった。910円ぐらい払ったような記憶がある。

⑦フレズノのアルメニアレストランで食べたカバブ(?)。チキンに牛、羊肉のコンビネーションだった。これはまあまあいけた。野菜サラダを肴にビールの小瓶2本を飲んで、締めて1660円だった。

ウイリアム・サロイヤン(William Saroyan)①

- 2011-07-11 (Mon)

- 総合

サロイヤンは日本でどれだけ「知名度」があるのだろうか。私自身は今回の旅を企図するまで名前さえ知らなかった。学生時代の恩師の一人からその名を聞かされて、図書館に走り、急いでその代表作”The Human Comedy”(邦訳『人間劇場』)を読んだ。アメリカでも著名な作家としてその名を広く知られているわけではないようだ。カリフォルニアに着いてからも、いや、生地のフレズノに来ても、「サロイヤン、いや知らないね。読んだこともない」と幾度となく聞かされた。

サリナスではスタインベックセンターがあったが、フレズノではそうした施設はない。とりあえず、地元のフレズノ・カウンティ図書館に足を運ぶ。ここにサロイヤンに詳しい館員がいると聞いていたからだ。ビル・シークレスト氏。

「サロイヤンは1930年代、40年代にはビッグネームでした。当時はハリウッドでも彼の作品が同時に3作かかっていることがあったほど。それが、第二次大戦後、段々と人々の受けが良くなくなり、人気が衰えていきました。81年に死去した後はさっぱりといった状況と言えますね。あなたのように私のところにサロイヤンのことを聞きにくる人も年に2人か3人ほどですね。驚きでしょ。あれほどの作品を残しているのにね」とシークレスト氏は嘆いた。

サロイヤンは1908年、カリフォルニアのセントラルバレーに位置するフレズノにアルメニア出身の移民の家庭の末子として誕生する。父親が若死にしたため、一時は孤児院に入れられるなど孤独な幼年時代を送る。再び母親の元に引き取られるが、第8学年を終了する前に学校を退学し、新聞配達や電報会社の配達員の仕事に従事する。この時の経験が代表作『人間喜劇』に生かされる。

物語は1940年代初め、第二次大戦の真っただ中、カリフォルニア州の架空の町イサカが舞台となっている。アルメニア系移民のマコーレイ一家の父親はすでに病没、物静かで洞察力に富んだ母親の庇護のもと4人の子供たちが暮らしている。長男のマーカスは出征しており、電報配達で一家を経済的に支えているのは弱冠14歳の二男のホーマー。彼には姉のベスとまだ4歳の幼子の弟ユリシーズがいる。この一家がつましくしかし前向きに生きる姿が淡々かつ力強い筆致で描かれている。

私が読んだ原書の扉閉じには以下の紹介文が書かれていた。”This novel about the home front conveys the gentle modesty and simple virtues of ordinary human beings. It is both a commonplace story and a very great achievement.” (銃後の家族を描いたこの小説は普通の人間の穏やかな慎み深さや質素な美徳が書かれている。これはどこにでもある物語であり、同時にとても素晴らしい偉業のお話でもある)

(写真は、フレズノ・カウンティ図書館でサロイヤンにまつわる本が並べられた書棚を示すシークレスト氏。わずか二段のコーナーだった。毎日早朝から夜半まで嫌になるほど暑い。日中は楽に摂氏37度以上はありそうだ。街頭の売店で冷たいものを買い、渇きを癒した)

フレズノへ

- 2011-07-09 (Sat)

- 総合

フレズノに向かう。ウイリアム・サロイヤンという作家の生地だ。同じカリフォルニア州だが、内陸部に位置するため、暑いらしい。皆から「すごく暑いよ」と警告された。ただ、湿気はないらしい。日本の猛暑に慣れた身には「お茶の子さいさい」だろう。

例によって、車窓からアメリカを眺めるため、アムトラックの列車に乗る。サンフランシスコのフェリービルディングと呼ばれるバス乗り場までは宿のご夫婦が送ってくれた。エメリービルと呼ばれる対岸の駅まではバスで行くからだ。この日もサンフランシスコは気持ちのいい天候だ。岸壁に近いカフェレストランはランチをする人で賑わっている。ジョギングしている人もいる。

エメリービルでフレズノ行きの列車に乗る。どうもまだよく分からないのだが、このアムトラックの列車は切符さえあれば、どこに座ってもいいようだ。バスも含めて32ドル(約2700円)の切符は予約していていた。スーツケースを荷物棚に乗せ、車掌らしき人に改めて尋ねると、どこに座ってもいいとのたまう。ただ、車両は二階建てであり、一階席は体の不自由な人とか高齢者のためだから、二階席が望ましいとのこと。喜んで二階席に行く。残念ながら、今回は眺望の素晴らしヴューイングカーはなかった。

エメリービルを出たのが「定刻」10分遅れの午後1時25分ごろ。フレズノに到着したのが、「定刻」6分前の午後5時10分。バスで出たサンフランシスコからフレズノまで300キロ以上はあると思われる区間が32ドルで済むのだから「安い」と言えよう。今回も二人掛けの席にゆったり一人で座り、車窓の景色を楽しむことができた。

そして、フレズノ。プラットホームに降り立った途端、口をついて出た言葉は「あ、暑い」。確かに湿気はそうないが、それでも暑い。ホテルは駅からはそう遠くないことは聞いていたが、荷物があるから、タクシーを探す。きょろきょろしていると、自転車に乗った男性が自転車を止め、声をかけて来る。

“Excuse me, sir. But if you don’t mind, I have something to ask….”

“What?”

“I have just got out of a jail. And I’ve been.…”

“Oh, sorry. I’ve just arrived here. Don’t know anything yet….”

ざっと上記のようなやり取りがあった。これ以上、男性の話を聞いていると、「刑務所から出てきたばかりでお金に困っている。少し恵んでもらえないだろうか」という展開になるのは目に見えている。断ると、男性は再び自転車にまたがり、あっけなく立ち去った。

やっと見つけたタクシーに乗り込む。おお、冷房が効いている。「運転手さん、やっぱ、ここだとエアコン要るよね」「あたぼうよ。エアコンなかったら、商売になんねえぜ、お客さん」。彼が江戸っ子だったら、こんな調子だろうという言葉が返ってきた。

(写真は上から、フェリービルディングの大通りに面したカフェ。アムトラックの列車。こんな海岸沿いぴったりの線路を走ることも)

No demons

- 2011-07-07 (Thu)

- Random thoughts

I have just started a little journey in the United States. I have done a similar trip through Africa last year around this time of the year. This time I plan to visit the places where I can find some relevant information on some of the great American novels. I hope that I can publish a book based on these experiences eventually sometime next year.

I visited the US for the first time back in 1974. I can’t believe it was nearly 40 years ago. Then I went to a small college in Georgia for a year. I was a 20-years old student. Just a young boy. Honestly speaking I did not know much about the South or the Civil War beyond the surface. I am ashamed to admit it now in this way.

I had worked for a Japanese newspaper for more than 30 years until my retirement last year. I was once a correspondent for the paper in Nairobi and London. I guess after all these years and experiences, maybe I have something to contribute now for the general public in Japan. Visiting the US again and sharing my thoughts on America and its people was something I have been thinking in the recent years.

We have a Japanese proverb that says “Wataru seken ni oni wa nai.” The literal translation is “There are no demons in the world.” My electric Japanese-English dictionary translates it into “You will find many kind people in this world.” For me it surely was proved to be true over there in Africa last year. And now again in the US it is so. I have come across many kind people since arriving at Los Angeles late June.

R.J. and Monica were those people. I was in Salinas, California last week. It was my first destination to do a few articles on John Steinbeck, author of “The Grapes of Wrath.” I bumped into R.J. at downtown Salinas and started up a chat. He had a daughter who is keen on Japanese food. Naturally we had something to talk about. He kindly drove me in and around Salinas. I ended up at his home the next evening. There were another couple invited before me, David and Ellen. We had a really nice dinner prepared by R.J’s vivacious wife, Monica. I have felt like I have known them for a long time.

The food was very good. For a starter I enjoyed cold bowl of vegetable salad and fruits. I had two bottles of local fruit-flavored beer. The main dish was well-roasted chicken. I had what is called artichokes for the first time. It tasted like avocado. No wonder people here call the area of Salinas Valley “the salad bowl of the world.”

The reason I visited Salinas was it was the place of Steinbeck. He was born here in 1902 and spent his childhood days. There now stands the National Steinbeck Center near the house where he lived at downtown Salinas. In the Center I could have a glimpse of his early life through various historical items and video tapes.

Incidentally Steinbeck who won a Nobel Prize in 1962 inspired me into this journey with his another book, “Travels With Charley in Search of America.” The book is an account of his four month trip at the age of 58 in the states to rediscover his own country. In the book he writes. “A journey is a person in itself; no two are alike. And all plans, safeguards, policing, and coercion are fruitless. We find after years of struggle that we do not take a trip; a trip takes us.”

He drove a truck, equipped with basic cooking and sleeping facility, with a travel companion, a French poodle, Charlie. He called the car Rocinante. Of course it is the name of the horse from the famed book “Don Quixote.” He named the car so as some people regarded the trip so Quixotic.

I have been feeling a bit like Don Quixote myself lately. I had retired voluntarily from the above-mentioned newspaper, four years earlier than the ordinary and official retirement age of 60. My colleagues of my age group are still working happily there. To them my venture on my own must be just like that of the insane knight-errant of La Mancha.

Don Quixote who goes in search of adventure to the amazement of those who know him, dies with the following words: ”Gentlemen, let us proceed fairly and softly: Look not for this year’s bird in last year’s nests. I was mad; I am now sober.”

I am afraid I am still a bit mad.

(In the photo, the two on the right are R.J. and Monica)

(I will be writing this English-language column occasionally during this little journey, purely for American people I would get to know hopefully. For Japanese readers please bear in mind the fact that this is not rewritten to make it correct English by any native staff rewriter as my past English language articles which had appeared in The Daily Yomiuri, English-language newspaper. Beware of very crude English.)

サンフランシスコ

- 2011-07-07 (Thu)

- 総合

サリナスを去り、今、サンフランシスコにいる。聞いていた通り、風情のあるいい町だ。ダウンタウンは私のような観光客がたくさんいて、デジカメを手に名物のケーブルカーや通りの写真を撮っている。私も喜んで仲間に加わる。

町のいたるところにSushi(寿司)とかTeriyaki(照り焼き)とかいったレストランの案内表示が見える。外国の旅ではできるだけ日本食レストランには足を向けないようにしているが、時に気持ちがぐらつく。回転寿司の店があった。ああ、もう駄目!ふらふらと店内に。少しつまんだところであまり旨いとは言えないなと思うが、すでに遅し。胃袋がある程度一杯になり、お勘定。ビールの小瓶1本含めて25ドル(約2100円)。「消化不良」の気分で店を出る。ハンバーガーにでもすれば良かった!

縁があって投宿したのは、日本人女性がやっている「すずめのおやど」という小さな気持ちのいいイン。日本人泊り客の人が「明日は松井とイチローが出る試合がある」と話しているのを小耳にはさみ、「おお、それなら、観戦に行かないわけにはいかない」と思う。

サンフランシスコから地下鉄で隣のオークランドへ。オークランド・アスレチックスが同じアメリカン・リーグ西地区に属するシアトル・マリナーズを迎えての一戦。早めに球場に足を運んだら、何とチケット売り場一番乗りだった。例によって一番安いチケットを欲しいと告げたら、売り場の若者が30ドル(約2500円)も出せばいい席があるよと言うではないか。「じゃ、それ頂戴」。

球場に入って驚いた。一塁側の内野に近い外野最前席!ピッチャーの投球練習がすぐ目の前で見れる!高校野球を含めてもこんな「特等席」に座ったことはない。ヤッホー!

松井、イチローとあって、日本からの観光客も多かった。試合開始前、練習を見ていて、球場整理員の私より年配かなという男性と話が弾んだ。「マツイはいい選手だ。人柄もいい。ここでも人気があるよ」「それはうれしい。私もどちらかというと、今日はマツイを応援に来た」などと。私が「日本ではファールボールは係員が回収に来る」と言うと、彼は「それはお気の毒。いい思い出になるのに」と応じた。

試合途中のこと。声をかけられたので、振り向く。先ほどの球場整理員が可愛い少女を連れて立っている。「この子がファールボールを拾った。あなたにあげると言っている」「え、いや、そんなこと、いいですよ。でも、なぜ?」「この子はよくここに来るんだ。あなたの話をしたら、拾ったボールをあげたい、と言ってるから」「あ、でも、悪いなあ。それじゃ、ありがたく頂くかな。ちょっと待って。バッグに日本から持ってきたキャンディーがある。開封したけど、まだだいぶ残っている。これ、お礼。食べてね」といった会話をしてボールをもらった。ハナという名前の少女だった。日系のハーフだったかもしれない。

サンフランシスコはいい町だ。上記のエピソードは隣のオークランドだが。

(写真は上から、サンフランシスコの町。涼しく散策も快適。少女が私にくれたボール。隣に座った日系の親子5人の観客。可愛い子供たち3人は食べるのに夢中だった)

ジョン・スタインベック(John Steinbeck)⑤

- 2011-07-06 (Wed)

- 総合

今、アメリカを旅する途にあるが、実はこれを企図するきっかけになったのはスタインベックのもう一冊の作品を読んだことによる。”Travels With Charley in Search of America” (1962)という紀行本。『チャーリーとの旅』という翻訳本もあるようだ。

福岡市の書店で偶然手にして一気に読んだ。冒頭の文章を読むと、作家58歳の時に生来の旅心を抑え切れず、旅に出ることにしたと述べられている。彼は汽笛を聞いただけでそわそわする性分だったという。作家は述べている。We do not take a trip; a trip takes us.(我々が旅をするわけではない。旅が我々を連れていくのだ)。至言だと思う。

作家は更にこうも記している。「私は長年、世界各地を旅してきた。アメリカではニューヨークに住み、時にシカゴやサンフランシスコに足を運んでいる。しかし、パリがフランスの、ロンドンがイングランドのすべてでないように、ニューヨークがアメリカを代表しているわけではない。このように考えると、私は私自身の国のことを知らないことに思い至った。私はアメリカ人の作家であり、アメリカについて書いてきたが、実のところ、記憶に基づいて仕事をしてきたのであり、記憶というものは良くて欠陥があり、歪んだ蓄積に他ならない」(For many years I have traveled in many parts of the world. In America I live in New York, or dip into Chicago or San Francisco. But New York is no more America than Paris is France or London is England. Thus I discovered that I did not know my own country. I, an American writer, writing about America, was working from memory, and the memory is at best a faulty, warpy reservoir.)

かくして、スタインベックはニューヨークから特別仕立てのキャンピングカーを自ら運転して約4か月のアメリカの旅に出る。お供は愛犬のフレンチプードルのチャーリーだけ。

私の印象に残るのは、かつての奴隷制度により、この国の白人社会がずっと抱え続けている”inherited guilt”(宿罪)について彼が考察する部分だ。黒人が皆無に近かったサリナスで生まれた作家は、特段、黒人社会との密接な関係を持たずに育つ。だから、彼はアメリカの「原罪」(original sin)がもたらす「苦悩」(agony)を「心から感情を伴って理解すること」(real and emotional understanding)ができないと「告白」している。

旅の最終段階で彼はニューオーリンズに立ち寄り、白人の醜悪な人種差別の示威行動に出くわす。白人の子供たちが通う学校に通い始めた黒人の子供たちに、一部の白人の母親たちが毎朝夕、学校の門へ押し寄せ、侮蔑の言葉を浴びせる。その瞬間、旅情は吹き飛んでしまう。その後、車に乗せた白人の青年が口にする黒人蔑視の考えに辟易して、彼は青年を追い出す。追い出された青年がスタインベックに対し、”Nigger-lover, nigger-lover, nigger-lover”と口汚く罵るシーンは目に浮かぶようである。

さて、私の旅は始まったばかりである。果たしてこの先、どうなるのやら。

(写真は、国立スタインベックセンターに展示されている、作家が旅したキャンピングカー。セルバンテスの名作『ドン・キホーテ』から作家は「ロシナンテ」と命名した)

ジョン・スタインベック(John Steinbeck)④

- 2011-07-05 (Tue)

- 総合

『怒りの葡萄』の舞台になったのは、サリナスバレーを始めとしたカリフォルニア州の肥沃な農業地帯だ。今ここを地元の人々は”salad bowl of the world”(世界のサラダボール)と自慢する。「西海岸」とか「アメリカ」ではなく、「世界」と表現するところが、さすが米国と言えようか。

そうした農場で汗を流して働いているのは、南の隣国、メキシコからやって来た人々だ。不法移民も多い。雇う白人農園主も当局も承知の上だ。先に、サリナスの人口約15万人のうち73%がヒスパニック系で、大半はメキシコからの移民と見られると書いたが、ヒスパニックコミュニティーのスーパーに行くと、メキシコに来た感覚に陥る。

必然的に彼らは地元の白人社会からは複雑な目で見られている。一つには、犯罪、麻薬の問題があるからだ。のどかなオールドタウンのダウンタウンにいる限り分からないが、サリナスはアメリカでも有数のメキシコ系ギャングの巣窟となっている。対立するギャングの銃撃事件が絶えず、高校も事件の舞台になっている。私が滞在したわずか数日の間にも、メキシコ系の22歳の若者が未明に銃撃され死亡、地元新聞は「ギャング抗争に起因する事件」と報じていた。

ヒスパニックコミュニティーでも若者グループのギャング抗争には心を痛めている。教師歴33年で最近退職し、サリナスのヒスパニックコミュニティーの指導的立場にあるフランシスコ・エストラダさん(56)に話を聞く機会があった。エストラダさんは「圧倒的大多数のメキシコ系アメリカ人は明日の暮らしが良くなるよう祈って、一生懸命働いている。ごく少数の不埒な連中が事件を起こし、残念にも我々のイメージを悪くしているのです」と語った。

ギャングに加わる若者の問題は、エストラダさんによると「アイデンティティーの喪失」だという。「私は5歳の時、両親に連れられて来た。2部屋の小さな家に13人が住んでいた。貧しかったが、家の中にrestroom(トイレ)がある暮らしが信じられなかった。私はスペイン語が話せるという理由で、同じようなメキシコ系の子供たちから狙われた。父親は自分がメキシコ人であるということに大いなる誇りを抱いていた。私もその誇りを受け継いだ。犯罪に走る若者は自分たちが誰であるか知らない、メキシコの言葉も文化も知らない。だから、メキシコ出身であることにプライドも持てないのです」

サリナスがあるのはモンテレイ郡。エストラダさんはこの秋に選挙が行われるモンテレイ郡の教育委員会に立候補する予定だ。「地域住民の95%がヒスパニック系であっても、その地域のヒスパニック系の委員はゼロというのが実情です。私は教育委員となって、ヒスパニック系社会のためにこれまで培った教師としての経験を生かしたい」

(写真は上が、サリナスで見られる広大な農場。メキシコ系の人々がセロリを収穫していたので写真を撮らせてもらった。ヒスパニック系社会の地位向上に貢献したいと意欲を語るエストラダさん。子供が3人に孫が1人)

ジョン・スタインベック(John Steinbeck)③

- 2011-07-04 (Mon)

- 総合

スタインベックの作品は『怒りの葡萄』を始め、多くが日本語に翻訳されているようだ。国立スタインベックセンターの地下の資料室にも日本語の翻訳本が多数保管してあった。

資料室で資料の整理、記録の仕事をボランティアで手がけていたハーブ・ベレンスさん(83)に話を聞いた。訪れた日は奥さんのロビーさんも隣で録音テープの文書化の作業に当たっていた。私の素朴な質問に「私は専門の学者ではありません。そこのところはご理解ください」と笑顔をたたえながら答えてくれた。

「スタインベックはアメリカ文学の中でどのような位置にいるのでしょうか?」

「東海岸ではそうは読まれていないようです。批評家の中には彼が『怒りの葡萄』以外に手ごたえのある作品を残していないとか、regional(リージョナル、地方の)な作家であるとかと言って軽んじる向きもあるようです。でも、彼が20世紀の偉大な米作家の一人であることは疑う余地のないことです」

「彼の作品は現在のアメリカでどんな意義があるのでしょうか」

「ここには多くの読者から問い合わせのイーメールが届いており、彼の作品が今も共感を得ていることは間違いありません。『怒りの葡萄』が描いた1930年代の経済状況と現在の不況が似ており、彼の作品がより身近に感じられているという指摘もあります」

私が『怒りの葡萄』で引かれたのは、作中主要人物のMaと呼ばれる母親だ。一家の柱はPaと呼ばれる父親なのだが、飢餓に見舞われた非常事態では、Maが大黒柱となり、一家離散の危機に瀕した一家の崩壊を封じ込める。実に「生活感」あふれるたくましい女性だ。避難した先で仕事も食べ物もなく、先が見えない疲労困憊の父親が嘆く。「どうやら俺たちの人生は終わったみてえだな」と。(“Seems like our life’s over an’ done.”)

これに対し、Maは微笑みすら浮かべてそんな弱気を一蹴する。「いや、そんなこたないよ。まったくない。お前さん、女には分かるんだよ。これも男との違いの一つだよ。いいかい、よくお聞き。男は役立たずだよ。男はおぎゃあと生まれてそして、老いてくたばる。それこそ役立たずだ。農園を手に入れて、それを手放す。それも役立たずだ。女は違う。あたいたちは延々と続くんだよ。せせらぎのように、渦巻きのように、滝のように。そいでもってあたいたちは川になるんだよ。いつまでも流れが絶えない。女はそんなふうに物事を考えるんだよ。あたいたちは死に絶えなんかしないよ。人はずっと生きていくんだよ。多少変化はするかもしれない、多分ね、でも、ずっと続いていくんだよ」

“No, it ain’t,” Ma smiled. “It ain’t, Pa. An’ that’s one more thing a woman knows. I noticed that. Man, he lives in jerks–baby born an’ a man dies, an’ that’s a jerk—gets a farm an’ loses his farm, an’ that’s a jerk. Woman, it’s all one flow, like a stream, little eddies, little waterfalls, but the river, it goes right on. Woman looks at it like that. We ain’t gonna die out. People is goin’ on—changin’ a little, maybe, but goin’ right on.”

(写真は、センターで資料整理の合間、応対してくれたハーブさん、ロビーさん夫妻)

ジョン・スタインベック(John Steinbeck)②

- 2011-07-02 (Sat)

- 総合

『怒りの葡萄』が如実に示したのは、世界大恐慌が米国のダストボール(dust bowl)と呼ばれたオクラホマやアーカンソー、カンザス州など中南部の砂嵐の甚大な被害を受けた乾燥平原地帯に住む農民にもたらした苦悩だ。それとともに、彼らが最後の望みを託してやってきたカリフォルニア州がもはや「約束の地」(a Promised Land)ではないこと、そうした神話は崩壊したものであることを示したとも言えるだろう。

小説が当時のカリフォルニア住民の同胞に対する冷酷な仕打ちを描いているゆえ、スタインベックはカリフォルニアの多くの人々から疎まれ、小説自体も発禁処分を受けたり、州内の多くの図書館の前で焼かれるなどしたという。しかし、スタインベックが1962年にはノーベル文学賞を受賞するなどの名声を得たことや、68年の死去後、時代が推移したこともあり、評価は徐々に好転。サリナスの主要観光名所の一つとなっている国立スタインベックセンターがそれを象徴する。私が泊まっているホテルの前はジョン・ストリートという通りだが、これも作家のファースト・ネームを冠しているのだろう。

カリフォルニア州は日本を含めたアジアや中南米から多くの移民を吸収し、成長してきた。サリナスもしかりだ。国立スタインベックセンターに展示されている資料の中に、作家が少年時代を振り返った次の一節がある。

“I remember Salinas best when it had a population of between four and five thousand. Then you could walk down Main Street and speak to everyone you met.”(私の一番いいサリナスの思い出は、町の人口が4千人から5千人の間だったころのことだ。そのころはメインストリートを歩けば、言葉を掛け合わない人など誰もいなかったものだ)

現在のサリナスではそうはいかないだろう。スタインベック図書館に立ち寄り、サリナスの人口を尋ねたところ、昨年の国勢調査の数字を教えてくれた。それによると、サリナスの人口は現在約15万人。このうちの73%がヒスパニック系という。メキシコからの移民が多いことがこの数字からも分かる。町を歩いていてもヒスパニック系の人々を数多く見かけた。黒人は3%に満たない結果が出ており、ロサンゼルスの通りに比べれば黒人の姿を見かけることは格段に少なかった。

町自体は高層のビルは皆無に近く、二三階建ての建物ばかりで平面的な印象の町だ。とても15万人の都市とは思えない。郊外に住宅街が広がっているからだ。オールド・タウンとも称されるサリナスのダウンタウンを歩いたが、道行く人は少なかった。

少年スタインベックが闊歩した上記のメインストリートでカフェを営むジム・ライリーさんは「サリナスは郊外に大きなモールがあって、大多数の住民はほとんどこのダウンタウンにはやってこない。私の両親は生前のスタインベックをよく知っているが、彼が育った時はこのメインストリートが町のすべてとも言える存在だった」と説明してくれた。今、メインストリートをかつての賑わいに戻すべく商店街の有志で打開策を協議しているところだという。

(写真は、サリナスのダウンタウンのメインストリート。いつも閑散としていた)

ジョン・スタインベック(John Steinbeck)①

- 2011-07-01 (Fri)

- 総合

木曜朝、サリナスのモーテルのようなホテルで目覚める。ここは一泊72ドル(約6000円)。朝食は無料とのことゆえ、棟続きの食堂に行く。無料だけあって、湯気の立つブレックファーストではなく、セルフサービス。各種ジュースにコーヒー、コーンフレーク。パンケーキは自分で簡易焼き器を使って焼き上げる。結構満足した。

国立スタインベックセンター(National Steinbeck Center Museum)に向かう。ホテルから歩いて15分ほどの距離にある。日本は猛暑らしいが、ここはロスよりもさらに涼しい感じだ。ジーンズに半袖のポロシャツだが、薄手の上着が欲しいぐらい。

センターの前に小学生ぐらいの子供たちのグループがいた。彼らにもスタインベックが「理解」できるのかと思い、尋ねると、母親らしき女性が「いや、隣の映画館に子供たちを連れてきたんです」との由。なるほど、まだ彼らには『怒りの葡萄』(The Grapes of Wrath)は難しいだろう。

センターの入場料は10ドル95セント(約900円)。スタインベックの生い立ちから彼の主要作品にまつわる資料やビデオなどが展示されていた。どれから見ていいものか迷ってしまう。限られた時間で見れるのはしれている。しかも英語だ。メモするのも一苦労。

彼の代表作は1939年に発表された『怒りの葡萄』。アメリカの中南部の農民たちが1929年の世界大恐慌で破産し、銀行に負っている借金で土地を追われ、西海岸のカリフォルニアに活路を見出そうとする悪戦苦闘の物語だが、人間(資本主義)の強欲さ、それでも負けない農民(庶民)のたくましさが描かれている。

『怒りの葡萄』を読んでいると、身につまされるシーンが何度も出てくる。「主人公」のジョード一家はオクラホマ州の農家。カリフォルニア州の人々からは「オーキー」と呼ばれて蔑視される。日本人が「ジャップ」と蔑視されたようなものだろう。長年住んでいた農場から追い立てられ、日々の暮らしに必要な家財道具をぼろ車に積載し、仕事と食べ物を求めて西に向かう。生きる術はほかにないのだ。カリフォルニア州の人々には彼らは治安を乱し、仕事を奪う厄介者として映った。だから作中、カリフォルニア州の同胞の間では次のような会話が交わされる。こんな会話がかつて現実に交わされたとは信じ難いが。

“Well, you and me got sense. Them goddamn Okies got no sense and no feeling. They ain’t human. A human being wouldn’t live like they do. A human being couldn’t stand it to be so dirty and miserable. They ain’t a hell of a lot better than gorillas.” 「そうだな。俺とお前は常識を持ち合わせている。あいつら汚らわしいオーキーは常識も感情も持ち合わせていないんだ。連中は人間じゃない。人間なら、連中のような暮らしはしない。人間なら、あんなに汚くてみじめな生活を我慢できようはずもない。連中はゴリラとたいして変わらないよ」

(写真は上から、国立スタインベックセンター。『怒りの葡萄』にまつわる展示物。作家の生家は地元のボランティアが営む「非営利」のレストラン「スタインベック・ハウス」になっていた。昼抜きの私が無理して食べた約1300円の野菜たっぷりのランチ)