英語でさるく 那須省一のブログ

銀鏡夜神楽

- 2017-12-18 (Mon)

- 総合

週一回の非常勤講師の仕事をしている大学が全学休講となった。たまたまその日は郷里の神社で催される年に一度の夜神楽の日。ここ数年足を運んでいない。これも神様の有難い差配(providence)と解釈して、新幹線・高速バスで急きょ宮崎の山里へ向かう。銀鏡神社に到着したのは午後9時を過ぎていた。道中、妹の安全運転の車を追い越したのはわずか1台だけだった。あれ、これでは村外(地区外)からの来訪者は少ないのでは?平日(木曜)の夜だものなあ!と案じながら、臨時駐車場となっている母校の中学校のグラウンドへ。すでに車であらかた埋まっていた。夜神楽の会場も来訪者で大賑わい。来訪者が坐して飲食できる座敷も空きを見つけるのが難しいぐらい。良かった!

週一回の非常勤講師の仕事をしている大学が全学休講となった。たまたまその日は郷里の神社で催される年に一度の夜神楽の日。ここ数年足を運んでいない。これも神様の有難い差配(providence)と解釈して、新幹線・高速バスで急きょ宮崎の山里へ向かう。銀鏡神社に到着したのは午後9時を過ぎていた。道中、妹の安全運転の車を追い越したのはわずか1台だけだった。あれ、これでは村外(地区外)からの来訪者は少ないのでは?平日(木曜)の夜だものなあ!と案じながら、臨時駐車場となっている母校の中学校のグラウンドへ。すでに車であらかた埋まっていた。夜神楽の会場も来訪者で大賑わい。来訪者が坐して飲食できる座敷も空きを見つけるのが難しいぐらい。良かった!

今回も懐かしい顔に何人か会った。驚いたのはそうした懐かしい人の一人と話を終えた直後に、背の高い青年から「省一おじさんですよね?」と背後から声をかけられたこと。え? 君は・・誰や?? すっかり面食らってしまった。でも、彼が名乗る前にほぼ正体は察しがついていた。その顔に懐かしい面影が見てとれたからだ。幼馴染の同い年のいとこの顔だ。彼はそのいとこの長男だった。彼を最後に見たのはいつだったか覚えていない。少なくとも20年以上前だろう。彼はおそらく小学生だったのでは。H君という名前もすぐに口をついて出てきた。よく俺が分かったね! 声を聞いて、あ、おじさんだと分かりました。へえ、そうなんだ! 久しぶりだね。声をかけてもらわんかったら、まず分からんかったわ。T(父親)は来とらんちゃろ?・・・などとひとしきり話に花を咲かせた。

今回も懐かしい顔に何人か会った。驚いたのはそうした懐かしい人の一人と話を終えた直後に、背の高い青年から「省一おじさんですよね?」と背後から声をかけられたこと。え? 君は・・誰や?? すっかり面食らってしまった。でも、彼が名乗る前にほぼ正体は察しがついていた。その顔に懐かしい面影が見てとれたからだ。幼馴染の同い年のいとこの顔だ。彼はそのいとこの長男だった。彼を最後に見たのはいつだったか覚えていない。少なくとも20年以上前だろう。彼はおそらく小学生だったのでは。H君という名前もすぐに口をついて出てきた。よく俺が分かったね! 声を聞いて、あ、おじさんだと分かりました。へえ、そうなんだ! 久しぶりだね。声をかけてもらわんかったら、まず分からんかったわ。T(父親)は来とらんちゃろ?・・・などとひとしきり話に花を咲かせた。

午前2時頃までドラム缶の中で燃える木々の焚火に温もりながら神楽を見たが、さすがに疲れを覚えた。神楽は夜を徹して舞われるが、私は少し離れたところにある仮眠所に行き、片隅の畳の上で縮まって寝た。仮眠所には毛布があったようだが、コートを掛け布団替わりにしただけだったので、さすがに寒かった。早朝に振る舞われた握り飯が実に美味かった。残念ながら最後の演目の「ししとぎり」は見ずに宮崎市内に向かった。カレンダーによると、来年の12月14日は金曜日。きっと来年は今年以上の人出で賑わうことだろう。

午前2時頃までドラム缶の中で燃える木々の焚火に温もりながら神楽を見たが、さすがに疲れを覚えた。神楽は夜を徹して舞われるが、私は少し離れたところにある仮眠所に行き、片隅の畳の上で縮まって寝た。仮眠所には毛布があったようだが、コートを掛け布団替わりにしただけだったので、さすがに寒かった。早朝に振る舞われた握り飯が実に美味かった。残念ながら最後の演目の「ししとぎり」は見ずに宮崎市内に向かった。カレンダーによると、来年の12月14日は金曜日。きっと来年は今年以上の人出で賑わうことだろう。

◇

何気に新聞を読んでいたら、年賀状受け付け開始の記事に目がとまった。はがきの郵便料金は今年6月に値上げして62円になっているが、年賀はがきは来年1月7日までに投函されたものまでは52円に据え置かれると記されていた。ということは1月8日以降に投函する場合、郵便局で年賀状に10円の切手を貼って出せということか。

私は年末年始はいつも留守にすることが多く、年賀状への返事は年明けになる。パソコンでメールのやり取りが普通になった今、年賀状のやり取りをする人は多くはない。それでも律儀に賀状を送ってくれる人もおり、いつも相済まなく思いながら、返事の賀状を出している。今年は年末から久しぶりに北陸・関西方面に旅しようと思っている。帰福するのは今のところ、1月7日の予定。そうすると、郵便受けから賀状を取り出し、返事の賀状を出すのはどう早くても8日。年賀はがきを買い込んでいても、追加料金を支払った上での投函を余儀なくされる。たかだか10円のこととはいえ、なんだかなあと思わざるを得ない。そうはいっても、年も明けていないのに、「恭賀新年」とは書けない!

- Comments: 0

継続は力なり!

- 2017-12-12 (Tue)

- 総合

クリスマスシーズンがまたやってきた。私には海外の友人、知己にささやかなプレゼントを送ることぐらいしか意味はないのだが。向こうでは普段まず入手できないであろうお菓子類をコンビニでごっそり購入し、小包にして、郵便局から航空便で発送する。航空便代の方がお菓子類の購入代金よりも高くつくことに頭を悩ませるのも毎年のこと。

それでもロンドンに住む支局時代の助手、L嬢の幼い子供たちが小包を開けた時の笑顔を思い浮かべると、少々の出費は我慢できる。いつかまた再訪したいと考えているが、しばらくはお預けだ。それより前に米ジョージア州ラグレインジに住むH夫人を再訪する方が先だからだ。こちらの方は来年何とか実現したいと願っているが、果たしてどうなるか。安上がりの旅の仕方が見つかればいいのだが、アメリカとなると・・・。

◇

『中国語はじめの一歩』(ちくま学芸文庫)という文庫本を書店で偶然見つけた。パラパラとめくって見ると、面白そう。著者は大学教授の木村英樹氏。裏表紙に著者の顔写真がある。あれ、見たことがあるぞ。そうだ、ケーブルテレビで放送している放送大学の中国語講座の講師の一人だ。この新刊の書にぐっと親近感が湧いてきた。

ところで、上記の中国語講座は再放送であり、私が見るのは2度目か3度目。初めて見た時は文字通り、チンプンカンプンだった。手元に教科書がないのだから当然と言えば当然なのだが。それが一年と少しが経過した今は何とかついていける。嬉しく思わないわけがない。これもNHKラジオの初級講座「まいにち中国語」をこつこつと聞いているおかげだと思う。

◇

大谷選手の大リーグのチームが決まった。同じロサンゼルスながら、ナリーグのドジャースではなく、アリーグのエンゼルス。日本ではあまり話題になることは少ないが、センターにマイク・トラウトという名の若きスーパースターがいる強豪だ。

彼がエンゼルス入団を決めたことは向こうでも大きなニュースとなっているようだ。入団を正式に表明した共同記者会見の様子は断片的にテレビでも見たが、彼の物おじしない自然な対応は米メディアでも好評を博したと伝えられている。願わくは大谷選手の英語力がこれまでの日本人選手を凌駕するものであって欲しい。理由は言うまでもないだろう。

大谷選手が記者会見で自分がこれから背負う背番号17に関し、ちょっとしたジョークを通訳を介して口にしただけでも話題になった。彼が通訳を介さずにこのジョークを語れたとしたら、その効果のほどはいかばかりか。大谷選手は本当は背番号27が欲しかったのだが、それはすでにトラウト選手の背番号だったため、17で満足したと語った。大リーグのホームページには早速次のような記事が掲載された。Turns out, Shohei Ohtani isn’t just a talented pitcher, outfielder and hitter. He’s got another skill, too: Telling jokes. Is there anything he can’t do?(ショーヘイ・オータニは単に才能豊かなピッチャー、外野手、そして打者、というだけではないことが判明した。彼は技量をもう一つ持っていた。ジョークを口にできるという技量だ。彼にできないことなど果たしてあるのだろうか?)。just とcan’t がゴチック体(原文ではイタリック体)になっていることに留意されたし!

- Comments: 0

今冬はレモンとサツマイモで!

- 2017-12-05 (Tue)

- 総合

今年の新語・流行語大賞に「インスタ映え」と「忖度」が選ばれたとか。英字紙のジャパン・ニュースでは、インスタ映えは “instagenic”、忖度は “acting for someone by guessing his or her intent” 。“instagenic” はもちろん、instagram(インスタグラム)とphotogenic(写真写りのよい)の合成語。といっても私はインスタグラムは利用したことが皆無で、インスタ映えが実のところ、何を意味するのかは全く分からない。写真写りがいいぐらいの意味でしか理解していない。

今年の新語・流行語大賞に「インスタ映え」と「忖度」が選ばれたとか。英字紙のジャパン・ニュースでは、インスタ映えは “instagenic”、忖度は “acting for someone by guessing his or her intent” 。“instagenic” はもちろん、instagram(インスタグラム)とphotogenic(写真写りのよい)の合成語。といっても私はインスタグラムは利用したことが皆無で、インスタ映えが実のところ、何を意味するのかは全く分からない。写真写りがいいぐらいの意味でしか理解していない。

流行語はbuzzwords。記事を読み進めていって、ブルゾンちえみとかいう名のお笑い芸人がよく口にする言葉、「35億人」も大賞の候補に選ばれたことが書かれていた。私は彼女のことはよく知らない。彼女のパフォーマンスもろくに見たことがない。変わった芸名の芸人だな、といった程度の知識だった。それで35億人の意味するものを知ろうと、ネットで急ぎ検索してその意味するところを理解した。なるほど、いい切り口に目をつけたものだ。35億人どころか1人もものにできなかった身には耳の痛い芸だが、彼女の「35億人」のような「決め台詞」を英語では “a signature phrase” と表現することも記事にあった。そう言えば、昔、この表現は辞書で調べたことがあったような記憶が・・・。

◇

大家さんからレモンを沢山頂いた。これまではサラダに絞ってかけていたが、今回は数が多過ぎる。それに前々から思っていたが、絞った後の皮を含めた部分をただ捨てるだけではもったいない。何かいい手はないかなと思案していて、最近よくのぞくようになった八百屋のお店の人に尋ねた。この八百屋さんはお店の片隅で簡単な食事ができるようになっていて、私は時々ここでお昼を食べたり、焼き芋を焼いてもらったりして、仕上げにいつもコーヒーを飲んでいる。

お店の人が言うには、サツマイモと一緒に煮込むと、サツマイモもレオンも美味しく食べられますよとのこと。言われた通りやってみた。本当だった。レモンも皮のところまで美味しく食することができた。余ったものは冷蔵庫に入れておけば、数日は大丈夫。これは小腹が空いた時のおやつにもなりそうだ。ビタミンCたっぷりだから、今冬は天敵の風邪ひとつひかず乗り切ることができるのではないかという気さえしてきている。私の数少ない料理のレパートリーに頼もしい味方が一つ加わった。

◇

中国語の他にも韓国語の独学も相変わらず続けている。ケーブルテレビで韓国語のドラマを見ることは少なくなったが、それでも時々チャンネルを合わせて、物語の筋は全然理解できないままに言葉の勉強にと「つまみ食い」している。

そうしたドラマの一つにまたはまってしまった。「お父さんが変」とかいう邦題のドラマで全52話。週末に放送されており、おそらく今週末か来週末が最終回。私は途中から見るようになって最初は筋もろくに分からなかったが、今はだいたい察しがついた。ハッピーエンドの結末が分かり切ったベタなドラマだが、ヒロインの3姉妹が甲乙つけがたいほど美人で魅力的。特に二女がいい。韓流ドラマ、恐るべしではある!

- Comments: 0

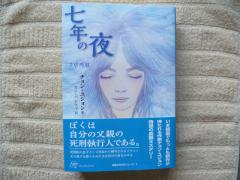

『七年の夜』

- 2017-11-27 (Mon)

- 総合

お世話になっている出版社・書肆侃侃房に立ち寄ったら、出版ほやほやの新刊を頂いた。韓国の女性作家の『七年の夜』という小説だ。もちろん、日本語翻訳本。550頁もある厚手の本だけに暇な折にゆっくり読み進めようと思っていたら、先が気になり、わずか数日で読み終えてしまった。こういう本を英語では a page turner と呼ぶようだ。頁をどんどんめくりたく(turn)なるような「面白い本」を意味する。

お世話になっている出版社・書肆侃侃房に立ち寄ったら、出版ほやほやの新刊を頂いた。韓国の女性作家の『七年の夜』という小説だ。もちろん、日本語翻訳本。550頁もある厚手の本だけに暇な折にゆっくり読み進めようと思っていたら、先が気になり、わずか数日で読み終えてしまった。こういう本を英語では a page turner と呼ぶようだ。頁をどんどんめくりたく(turn)なるような「面白い本」を意味する。

著者は韓国全羅南道生まれのチョン・ユジョン(丁柚井)氏。帯のPR文には「いま韓国でもっとも新作が待たれる作家チョン・ユジョン待望の長編ミステリー」とある。二組の夫婦、それぞれの一人息子、一人娘を核として、誰しも遭遇することを願わない、いや心から忌避したい、殺人事件の加害者・被害者、という状況で出会わざるを得なかった彼らが繰り広げる愛憎の物語で、実に丹念に伏線がはられたスリル満点の作品だった。独身の身としては父親と息子、娘の濃密な関係を羨望、また憤怒を覚えながら読んだ。

翻訳も優れていた。書肆侃侃房は韓国の女性作家による作品を精力的に翻訳紹介している。日韓の文学的なやり取りでは明らかに我々日本の方がより多くのものを送り出しているのだろう。そうした「不均衡状態」を是正する貴重な取り組みと言える。『七年の夜』については以下のサイト(http://www.kankanbou.com/kankan/index.php?itemid=839)へ。

◇

南部アフリカのジンバブエで新大統領が就任した。英語のスペリングを見ると、難しそうな名前だ。ムナンガグワ大統領。失脚した前大統領のムガベ氏の忠実な僕(しもべ)だった人物で、敵対する部族の虐殺に直接加担した過去も抱えており、彼が果たして今口にしている国民融和の政治を実現することができるか前途多難。

新大統領は国民から総スカン状態の前任者一家の安全を保障したようだが、国民がずっと黙っているか分からない。ムガベ独裁体制は南アフリカのアパルトヘイト(人種隔離政策)時代のようにきちんと「清算」すべきだろう。私はムガベ氏の転落は亡きマンデラ氏への嫉妬が招いたと思っている。マンデラ氏が1990年に解放された後、世界の耳目をその一身に集めるようになって以来、ムガベ氏はアフリカの代表的指導者の座から片隅に追いやられてしまった。マンデラ氏同様、ノーベル平和賞を受賞した南アのデズモンド・ツツ元大主教も過去にムガベ氏のマンデラ氏への嫉妬心を指摘していたことを覚えている。

私はナイロビ支局に勤務していた頃、南ア取材で何度もジンバブエを訪れたが、ムガベ氏に直接の取材経験はない。27日のジャパン・ニュース紙はムガベ氏が独立闘争の闘士から政治家に転身する頃から氏を身近に見てきた英紙の元記者のコラムを転載していた。次の一節がムガベ氏がマンデラ氏とは似ても似つかなかった人物だったことを物語っている。

I have no doubt that he is motivated solely by a deep-seated determination of political power, irrespective of the cost to others. It is enhanced by an innate cruelty. (ムガベ氏の行動は自分の心の奥深くに根差した政治的権力を奪取する思いにのみ基づいていたことに疑いの余地はない。それが他者にどのような災いをもたらそうともだ。彼が秘めていた生来の残酷さがそうした思いを一層あおったことも)

- Comments: 0

ジンバブエが急展開

- 2017-11-22 (Wed)

- 総合

12月までは暖房を入れるのは控えようと思っていたが、昨日(火曜)夜、ついにガスストーブに点火した。痩せ我慢で日常生活に支障をきたしては本末転倒か。ガスの力はさすがだ。すぐに部屋があったまり、心まで温もらせてくれる。文明の利器に感謝だ。

◇

南部アフリカのジンバブエという国がかつてない混乱に直面している。1980年の独立以来、この国を率いてきた独裁者のムガベ大統領が軍や与党、国民から退任を迫られ、今朝のニュースによると辞任に追い込まれた。ついこの間まで考えられなかったような展開だ。ジンバブエが民主化されることを願うが、ポストムガベがどういう政治・社会体制となるのか予断を許さない。ムガベ体制を支えてきたグループ内での権力禅譲に終わってしまえば、大多数の国民は失望するだけだろう。

それはそれとして、図書館で昨日、朝日新聞を手に取り、少なからず驚いた。朝日新聞でもジンバブエ情勢を3面の総合面と11面の国際面で手厚く伝えていたが、誰が書いた記事であるのか明記されていなかった。普通はアフリカ駐在の自社の記者(特派員)が書き手となるが、記者の氏名はどこにもない。ただ文末に「(ハラレ)」とあり、記事がジンバブエの首都から発信されたものであることを装っている。おそらく東京発の記事なのだろう。情報に信頼度を持たせるために末尾に「(ハラレ)」と付記したものと推察される。読者には不可解な付記だ。誰が書いたのか正直に書けばよい。このような「苦肉の策」はもうやめるべきだろう。

◇

図書館で『対談 中国を考える(司馬遼太郎・陳舜臣)』(文春文庫)を目にしたので借り受けて読んでいる。1970年代に何回か行った対談をまとめた本のようだ。まだ毛沢東が生存していた時期だけにかなり古いが、それでも示唆に富んだ指摘がそこかしこにあった。

以下に幾つか記しておきたい。いずれも司馬氏の発言だ。

「日本人というのは、中国からいろいろ学んで、生け花まで学んだけど、中国の本質は学んでないんですね。(中略)また日本が十九世紀に開国したというのも不幸だったな。それまではそうでもなかったんだけど、このころになると西洋もすごい侵略時代に入っていた。つまり富国強兵の侵略主義が国家学としてのモダニズムである、という受けとり方をした。それが明治以降ずっと抜けきれなくなってしまった。こういうことを考えると、日本はやっぱり元禄時代に開国すればよかったと思う。(中略)つまり、天文・天正のカトリックをなぜ日本は無にしたかということはくりかえし残念ですね。そのままでいていまも三割ぐらいがカトリックでおるとしたら、太平洋戦争を起こさなかったかもしれんな。情報がオープンに入ってくる。それから世界人みたいな意識がある。やっぱり普遍とは何ごとかということは、体でわかるでしょう。僕ら普遍とは学校に行ってみんな習うけど、普遍という言葉を学んでるだけで、普遍ということは日本でうまれるとわかりにくいですね。普遍を知らないと、中国もわからないわね。中国は国家というより多分に普遍的世界なんやね。少数民族をいっぱい抱えているからという問題もあるけどね」 以下続で。

- Comments: 0

植木市

- 2017-11-17 (Fri)

- 総合

少し冷えこんできたが、毎朝の日課として課した散歩を何とか続けている。たいした距離ではないのだが、結構、すがすがしい気分になる。私の自宅の近くにはあまりいい散策路はないのだが、ゴールは地元では名高い勅祭社の香椎宮。静まり返った境内をゆっくり歩き、イヤホンを通し、NHKラジオの韓国語・中国語放送に耳を傾ける。周囲には人もまばらだから、発声練習も気兼ねなくできる。とても貴重なひとときとなりつつある。

少し冷えこんできたが、毎朝の日課として課した散歩を何とか続けている。たいした距離ではないのだが、結構、すがすがしい気分になる。私の自宅の近くにはあまりいい散策路はないのだが、ゴールは地元では名高い勅祭社の香椎宮。静まり返った境内をゆっくり歩き、イヤホンを通し、NHKラジオの韓国語・中国語放送に耳を傾ける。周囲には人もまばらだから、発声練習も気兼ねなくできる。とても貴重なひとときとなりつつある。

今は神社に隣接した駐車場で植木市が催されている。私は草木には恥ずかしいほどうといが、嫌いではない。紅葉や松、杉、槙の木、花々を愛でながら佇む。金木犀という名札のかかった木があった。金木犀の芳香は大好きだ。近づいて匂いをかいだが、何の匂いもしない。近くで作業をしていた人に尋ねると、「すでに花が散ってしまったので匂いはしない」との由。なるほど。

今は神社に隣接した駐車場で植木市が催されている。私は草木には恥ずかしいほどうといが、嫌いではない。紅葉や松、杉、槙の木、花々を愛でながら佇む。金木犀という名札のかかった木があった。金木犀の芳香は大好きだ。近づいて匂いをかいだが、何の匂いもしない。近くで作業をしていた人に尋ねると、「すでに花が散ってしまったので匂いはしない」との由。なるほど。

片隅では小さな植木鉢に入れられた花々が並べてある。だいたい一個100 円から300円ほどの売り値だ。名前は分からないが、可愛い。ベランダに置きたい衝動に駆られる。

片隅では小さな植木鉢に入れられた花々が並べてある。だいたい一個100 円から300円ほどの売り値だ。名前は分からないが、可愛い。ベランダに置きたい衝動に駆られる。

◇

『日英中三方攻読 中国語文法ワールド』(大茂利充、後平和明共著・朝日出版社)という出版されたばかりの本を図書館から借り受けた。中国語と英語に明るい二人の教師の共著で、出版案内では「中級・上級用の中国語文法書で、中国語ワールドを知る上で必携の書」と推薦されていた。私自身が今、日英中韓の四方から攻読(?)に取り組んでおり、興味を抱きながら読み進めた。

結論から言うと、私には難解過ぎる書だったが、参考になる指摘は多々あった。思わずメモしたところを一つだけ記すと————。

「名詞述語文」の項で次の文章があった。——テニヲハ付着語の日本語はその中心語だけをポツンと言うと雑なもの言いになる。しかし、孤立性の強い中国語はこのような問答では単語を並べるだけでも別に不自然ではない。——

例文として、「现在几点? 现在六点。」という名詞だけのやり取りが紹介されていた。「今何時ですか。今六時です」。英語では “What time is it now?” “It is six now.” ——。確かに中国語の字面では、「今何時?」「今六時」といったゴツゴツした印象だ。日本語の「です」に当たる「是」を加えても良いが、「现在是几点?」とすると、一種の強調表現になるのだという。

助辞・接辞が特徴の日本語や韓国語は膠着語、語形や語尾が変化する英語は屈折語。語形変化や接辞がない中国語は孤立語と呼ぶことは承知していたが、一語一語の孤立性が強いということはそういうことでもあるらしい。英語がもし中国語のようだったら、日本人には学びやすい言語ではないかと考えた。「これは君と私だけの秘密だ」。この英訳をThis is you and me between secret. と書いた学生がいた。我々にはなぜこういう英文になったのか容易に推察できる。正しい英文に直すと、This is a secret between you and me. だろう。中国語では上記の文章はおそらく、「这是你我之间的秘密」。この文章に関する限り、日中は酷似している。中国語を通すことで英語を理解する新たな道が見えそうな気がする。

- Comments: 0

大統領は "blowhard"?!

- 2017-11-09 (Thu)

- 総合

秋が深まったというかあっという間に冬の足音を感じるこの頃だ。薄手の毛布をひっかけて寝ていた数日前、明け方に悪寒が走り目が覚めた。起きたら何となく体がだらしい。風邪をひく一歩手前のような感覚。その日はプールに行くのは見合わせた。慌てて冬用の毛布を押し入れから引っ張り出した。大好きな秋の気分を今しばらくは楽しみたいのに、そういうわけにもいかないのだろうか。

先日、市が行っている年一回の定期健康診断を受けた。本人は健康そのものと思っているが、保健師から見ると問題ありということなのだろう。体重を大いに問題視された。これは本人が一番自覚している。今も毎日にようにプールに通い、泳ぎかつ歩いているが、体重的には現状維持が精いっぱい。腹回りは情けない状態がずっと続いている。それで決意した。毎朝の散歩を。いつまで続けることができるか分からないが、滑り出しは悪くない。

◇

トランプ米大統領の初訪日は成功裏に終わったようだ。そつなくこなしたというところだろうか。彼の人格・識見はともかく、米国の大統領だから、迎える側としては粗相があってはならない。関係者はご機嫌よく送り出してやれやれといったところだろうか。

そんな折、英BBC放送がブッシュ元大統領の親子が後輩の共和党の現大統領について語った言葉を報じていた。出版されたばかりの伝記本の中で、ブッシュ元大統領(父)はトランプ氏を “blowhard” だと酷評しているとか。

彼は昨年の大統領選では民主党のヒラリー・クリントン氏に票を投じたという。この記事では次のように“blowhard” の語意を説明。“Blowhard" is a casual term for a person who is boastful or blustering, the Oxford English Dictionary says, and it is usually meant as an insult.(オックスフォード英語辞典(OED)によると、「ブローハード」は自慢を隠さない人、どなり散らす人を揶揄した表現で、通常、侮辱的に使われる)。 “blow” の原意は「(風が)吹く」。「大ぼら吹き」という訳語は日本人にも何となくしっくりいく感じがする。子息の方のブッシュ元大統領も “This guy doesn't know what it means to be president.” と批判しているとか。ウーン・・・

◇

季節の秋はともかく、スポーツの秋は一足早く終了した。日本シリーズは終盤で思わぬ盛り上がりを見せたが、ソフトバンクホークスの優勝で終幕。これは落ち着くところに落ち着いたと言えようか。セリーグを代表した横浜DeNAはいかんせん、守備がまず過ぎた。

大リーグは声援を送っていたロサンゼルスドジャースが最終戦でヒューストンアストロズに押し切られた。最終戦を含めて致命的な2敗を喫したのはダルビッシュ有投手。ワールドシリーズでは本来の力のピッチングは見せられずに終わったが、ストーブリーグでは彼がフリーエージェント(FA)の注目選手1番手とか。ワールドシリーズでのピッチングを見ると人気下降は必至と思っていたが、長いペナントレースを戦う上では得難い戦力であるようだ。来年は大谷翔平投手が大リーグデビューする。向こうでは彼のことを “two-way star” と呼んでいるようだ。かつてない「二刀流」でぜひ大活躍して欲しいものだ。

- Comments: 0