英語でさるく 那須省一のブログ

今度は中東が発火!

- 2023-10-09 (Mon)

- 総合

出口の見えないウクライナ情勢を憂える日々が続いているが、今度は中東の火薬庫に再び火がついたようだ。パレスチナの自治区ガザを実効支配するイスラム主義組織ハマスが敵対するイスラエルに越境攻撃し、イスラエル、パレスチナ双方に多数の死傷者が出ている模様だ。これまでも両者は流血の衝突を繰り返してきていたが、今回は死傷者の数が桁違いだ。CNNのホームページを見ると、9日現在、イスラエル側の死者を少なくとも700人、パレスチナ側の死者を400人以上と報じている。イスラエル側の死者の中には週末の音楽祭を楽しむために訪れていた行楽客260人も含まれているようで、言葉を失う。

虚を突かれたイスラエルの右派政権を率いるネタニヤフ首相はハマスに対し、ハマスがガザを実効支配できないように壊滅的打撃を与える趣旨の発言をしている。今後さらに戦闘が激化する恐れがあることや、ハマスはイスラエル側の住民を多数人質にして連行しているとも伝えられており、犠牲者の数はさらに膨れ上がる可能性もある。

イスラエルがアラブの盟主サウジアラビアとの国交正常化の動きを進めており、これに焦りを感じたハマスがイスラエルへの攻撃に打って出たとの見方が出ているが、果してそれだけだろうか。21世紀に入ってもテロや戦争に決別できない、いやそれどころか、積年の対立が激化している感さえある人類社会はどこに向かおうとしているのだろうか。

◇

前項で新聞の書評欄で知った新書をネットで注文したことを書いた。『漢俳 五・七・五の中国国民詩』(東方書店 今田述著)。手にした本の帯に「『漢俳』とは日本の『俳句』五七五に倣った中国の短詩である。1980年に生まれた漢俳詩を中国の国民詩にまで育て上げた日中文化人の軌跡を辿る」と紹介されている。

しばし手が止まった記述があった。「モバイルの発達と漢俳」と題した章で、次のように綴られている。――前世紀の末、漢俳は飛躍的に発展した。それまでは多少なりとも日本に俳句という民衆文芸があることを知っている人が手を付ける程度だったが、それが一挙に増えるに到った。それは携帯電話の発達のお陰である。(中略)筆者がジャカルタに勤務した八十年代の初め頃、東京本社への文書通信は、日本語をローマ字で綴って、鑽孔テープを作り、それをフレクソライターという機器で電気信号化し、電話線で送信していた――

このくだりは私も理解できた。私も80年代末にケニア(アフリカ)で勤務していた当時、テレタイプと呼ばれる機器で日本語をローマ字化し、もう今ではよく思い出せない付属機器に巻き付けて東京に送信していた。理解できなかったのは続いての記述。――だが中国語には表音文字が無い。(中略)現在は漢字を図と捉えるドット化技術が使用されている。九十年頃、とある若手技術者がこの方法を実用化するのに成功した。これに最も大きな恩恵を蒙ったのが表音文字を持たない中国である。あっという間に、手機(日本語で携帯電話)が普及し、津々浦々までメールで漢字を送ることが出来るようになった――

中国語には確かに表音文字はない。しかし、ローマ字を活用したピンイン表記があるではないか。中国人はスマホなどでピンイン表記を利用して中国語を自由自在に綴っているのではなかろうか・・・と素人の私は思う次第だ。

- Comments: 0

まだあと10年!

- 2023-10-05 (Thu)

- 総合

もうしばらくは大谷翔平君の話題を書くことはないかと思っていた。そうではなかったようだ。まず、第一に、エンゼルスを率いてきたネビン監督が解任されたからだ。翔平君との相性は良かったようだから、彼の来シーズンの去就にも少なからぬ影響を及ぼすか。私は監督交代を希望してはいたが、実際に彼が抜けるのは若干残念なような気もする。読売ジャイアンツの原監督とどちらの留任を望むかと問われれば、間違いなくネビン監督の方を選択したことだろう。その二人とも表舞台から去ってしまった。もっとも原氏の方はテレビ解説の場などで来シーズンも「活躍」するのだろう。全然楽しみではないが!

もうしばらくは大谷翔平君の話題を書くことはないかと思っていた。そうではなかったようだ。まず、第一に、エンゼルスを率いてきたネビン監督が解任されたからだ。翔平君との相性は良かったようだから、彼の来シーズンの去就にも少なからぬ影響を及ぼすか。私は監督交代を希望してはいたが、実際に彼が抜けるのは若干残念なような気もする。読売ジャイアンツの原監督とどちらの留任を望むかと問われれば、間違いなくネビン監督の方を選択したことだろう。その二人とも表舞台から去ってしまった。もっとも原氏の方はテレビ解説の場などで来シーズンも「活躍」するのだろう。全然楽しみではないが!

米国在住の恩師から翔平君に関するニューヨークタイムズ紙の話題がメールで届いた。「尻切れトンボ」になったものの、2023年のShohei Ohtani の活躍がいかに前代未聞のものであったのかと称賛した記事で、その中にえっ!と思うところがあった。以下の記述だ。

While attending high school in Japan, Ohtani scripted his life and career from ages 18 to 42. The peculiarly specific timeline (Age 24: Throw a no-hitter and 25 wins; Age 31: First daughter is born) includes winning three World Series before retiring from baseball at age 40. Despite his accomplishments, he has fallen behind schedule.

彼が上記のような夢というか展望を高校時代に抱いていたことは知らなかった。スポーツ新聞などでは報じられていたかもしれないが、競馬と縁を切って以来(馬券を買うという意味)、スポーツ新聞の類を手にすることは皆無に近いので知らなかった。そうか40歳で引退するまでに最高峰のワールドシリーズで3度の優勝を手にしているのか。彼は来年30歳だから今後10年間でワールドシリーズ優勝3回か。翔平君なら決して不可能なことではない。是非実現して欲しいと願う。

◇

私は翔平君のような大人(たいじん:徳の高い人)ではないので、このところ些事に悩まされている。ネットでとある一冊の書を入手しようとしているが、姓名に続き、住所を書き込もうとすると、米国内でしか注文できないようになっており、はねつけられるのだ。不可解極まりない。この数年来、毎朝読んでいるキリスト教の祈祷書(devotional)の2024年版を手に入れようとしているだけの話だ。

他の本は何の問題もなく入手できている。驚くのはその手軽さとスピード。先の日曜日のこと。購読紙の読売新聞の書評欄を読んでいて、ある新書の紹介に目がとまった。『漢俳 五・七・五の中国国民詩』。「漢俳」とは俳句のように、漢字17字で書かれた中国の短詩を意味する。そういうものがあることは何となく知ってはいたが、正確なところは無知に等しい。私は子規よりも啄木、俳句よりも短歌の方が接しやすいと感じているが、中国語を学んでいる初学の身としては興味を覚えずにはおれない書だ。それで日曜夕、パソコンからネット注文したら、月曜夜には郵便受けに届いていた。何というスピード!

それだけにこの1か月以上、悪戦苦闘している祈祷書の注文には辟易させられている。書店に足を運び、取り寄せてもらうことも考えたが、一般書ではないので、まずは無理だろうと匙を投げつつある。情けなや!

- Comments: 0

personable なら私だって!

- 2023-10-01 (Sun)

- 総合

残暑は残っているが、9月はあっという間に過ぎ去った。そして今日から10月。ついこの間、新年を迎えたような気がするのに。思えば、今年の私は不可解な帯状疱疹で幕を開け、今に至るまでずっと悩まされてきている。最近はずいぶん楽にはなったが、安心はできないか。数日前に2か月ぶりにペインクリニックを訪れ、医師に相談したが、完治には長い時間がかかるとのことだった。まあ、明け方に背中が重苦しく感じること以外は日常生活に支障はないので、気長に養生しろということだろうか。

私にとって2023年は「失われた1年」とでも呼びたい心境だが、そう悲観することもないのかなと最近は考え始めている。日本人の高齢者には帯状疱疹は避けて通れない病のようだし、私はまだ体力のある今の年齢で罹ったのは神様の差配と受けとめることもできようか。中学校での英語の非常勤講師の仕事も楽しく継続できているし、これで文句を言ったら罰が当たりそう。

◇

中国語、韓国語の初級レベルのNHKラジオ講座は9月でワンクールが終わり、10月から新しい講座に衣替えする。4月からの講座を再放送するケースもあるが、金曜日の講座ではリスナーからの質問に答える新機軸が設けられるなど工夫がこらされてもいる。

初級レベルを何年も聴き続けても実践的な語学力はつかないのではないかと思うこともあるが、語彙にしろ、文法にしろ、日々得るところはある。理想を言えば、韓国語を本格的に学習するため、いつぞや台湾の大学に一か月短期留学したように、ソウルか釜山に同様の語学研修に行きたいと考えているが、すべては帯状疱疹の完治を待ちたい。

◇

先に書いた通り、大谷翔平君が負傷欠場したことで大リーグを熱心にフォローする必要がなくなり、生活に「余裕」が出ている。テレビやパソコンで翔平君の一挙手一投足を見守るのは結構時間を取られる。一喜一憂することがなくなったのも精神的には有り難い。

先に書いた通り、大谷翔平君が負傷欠場したことで大リーグを熱心にフォローする必要がなくなり、生活に「余裕」が出ている。テレビやパソコンで翔平君の一挙手一投足を見守るのは結構時間を取られる。一喜一憂することがなくなったのも精神的には有り難い。

大リーグのホームページなどでは翔平君が来シーズン、エンゼルスを出て、どのチームに移籍するのかといった憶測の記事を数多く目にする。かなり高額のマネーが動くようだ。大リーグのメッカは東海岸だろうが、エンゼルスのユニフォームに馴染んだ私は引き続き日本に近い西海岸に留まって活躍してもらいたいような気もする。ただし、あの無能に見えるネビン監督は更迭してもらいたいと、これも先のブログで書いた。

と思っていたら、大リーグのホームページに “Nevin gets stamp of approval from his players” という記事が掲載されていた。どうやらエンゼルスの中心選手たちはネビン監督の指揮に問題はないと考え、なおかつ慕っているらしく、来シーズンも指揮を執って欲しいと願っているとか。チームの不振を受け、彼が前任から監督を引き継いだのは昨年6月。残る期間は46勝60敗で終え、今シーズンは30日現在、72勝89敗と大きく負け越している。それでも監督交代を求める声が起きないとは!ネビン監督には人望があるということか。選手の一人は “He’s very personable.”(彼は非常に人柄が良い)と語っていた。ネビン監督は普段から翔平君をほめちぎっているが、翔平君はどう思っているのだろう。

- Comments: 0

囲碁もスポーツ?!

- 2023-09-26 (Tue)

- 総合

アジアのスポーツの祭典、第19回アジア競技大会が中国で開幕した。最近はそこかしこで世界的なスポーツ大会が開催されている気がしてならない。スポーツ観戦大好きな私としてはフォローせざるを得ない。

読売新聞のスポーツ欄を開いて開会式を終えた注目の日本選手のコメントが掲載されていた。その中に囲碁棋士の談話が載っているのを見つけ、いささか驚いた。え、囲碁もアジア大会の競技種目になっているのか! そういえば少し以前に囲碁や将棋などのいわゆるボードゲームも将来、オリンピックの種目になるのではというニュースに接したような記憶もある。今はそういう時代なのか。

ネットで調べてみると、以下の記述を見つけた。「チェスやポーカーなどは国際オリンピック委員会(IOC)の定めるオリンピック競技の定義を満たしている。ただし、IOCは今のところこうした頭脳ゲームはまだオリンピックには採用しない方針。一方、アジア大会では囲碁、ブリッジ、チェス、シャンチーを採用している」とか。シャンチーとは私は知らないが、中国やベトナムで伝統的に行われてきている将棋に似たボードゲームらしい。

チェスが選ばれているならぜひ将棋をとも思う。囲碁の世界では日本は中国や韓国に今では遠く及ばないとも聞くが、将棋ならば独壇場だろう。ただ悲しいかな、将棋は囲碁ほど国際社会で馴染みのあるゲームではないようだ。将棋界では敵なしに見える藤井聡太七冠がオリンピックの舞台で金メダルを手にする時代がやがて到来するのだろうか。

◇

アジア競技大会が開催されている中国の都市は杭州市。上海市の南にあり、浙江省の省都である・・などと書いても、中国に一度しか足を運んだことのない私はよく知らない。ただ歴史ある豊かな土地柄であることは承知している。

以前にNHKラジオの初級中国語講座を聴いている時、「上有天堂,下有苏杭」(shàng yǒu tiān táng , xià yǒu sū háng)という表現を学んでいたからだ。「苏杭」とは隣り合った都市の蘇州と杭州の意。要するに「上には天国(天堂)があるが、下の地上には蘇州(苏)と杭州(杭)があるではないか」という意味で、それほど両都市は繁栄し、美しいとほめそやした表現。風光明媚と言われる杭州を一度は訪ねてみたいと思うが、スパイ容疑(?)で邦人が当局に逮捕されるニュースが時々報じられる国に行くのは勇気がいる。

◇

オンラインで開いている英語教室。今月からはカズオ・イシグロ氏の短編小説集

オンラインで開いている英語教室。今月からはカズオ・イシグロ氏の短編小説集

“Nocturnes” を読むことは先に書いた。読売新聞にそのイシグロ氏の一人娘の寄稿が掲載されていた。彼女はこのほど短篇集 “Escape Routes”(邦訳『逃げ道』)を出したとか。

イシグロ氏に子供がいるらことは知っていたが、一人娘であり、しかも作家の道を歩んでいることまでは知らなかった。寄稿(翻訳)を読むと父親を通して日本の文化への関心があり、日本的なものに強いつながりを意識して育ったようだ。ナオミ・イシグロさん。31歳。“Escape Routes” を今すぐ購入して読む予定はないが、興味がないわけではない・・・。(寄稿の記事の写真を撮ってはみたものの、なぜか天地を正しくできない。情けない!)

- Comments: 0

“Plague” 読破

- 2023-09-23 (Sat)

- 総合

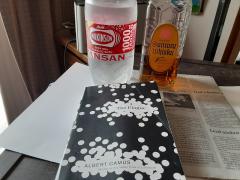

仏作家アルベール・カミュ(1913―1960)の小説 “Plague”(邦訳『ペスト』)を読み終えた。フランス語から英語への翻訳という性質ゆえか、正直、何度も読み返し、それでも意味がよく解せない文章が多かった印象だ。カミュの名作と知っていなければ途中で投げ出してしまったかもしれない。それでも何とか読破した今は巡り合って良かったと思っている。

この作品が発表されたのは第2次大戦が終了した後の1948年だから70年以上前だ。しかし2023年の今、作品の舞台となったアフリカ北部のアルジェリア(当時は仏領)から遠く離れた日本で読んでも説得力があると感じた。コロナ禍でこの4年余、不自由な生活を余儀なくされただけからではない。いや、コロナ禍はまだ過去形で表現すべきではないか。

物語の語り手は若きベルナール・リウー医師。彼が診療所を開設している港町のオランである日突然、ネズミが大量死する事件が発生する。彼はいち早くペストの発生を疑い、当局に警鐘を鳴らすが、行政の動きは緩慢としている。そうこうしている内に多くの住民が原因不明の高熱を発し、次から次に息絶えていくようになる。オランは封鎖され、交通は遮断され、感染を免れた住民も孤立の日々を余儀なくされる。

リウー医師はほぼ不眠不休で患者の治療に当たるが、薬剤不足でただ死を見守ることしかできない。やがてペストは終息に向かう。だが感染拡大を阻止するため奮闘してくれた男気あふれる友人もペスト終息が宣言される直前に倒れる。ペストの流行前に遠隔地に療養に送り出していた妻の訃報にも接する。当局のペスト終息の宣言を受け、街に活気が戻り、歓喜に沸く住民を横目にリウー医師は思う。

And, indeed, as he listened to the cries of joy rising from the town, Rieux remembered that such joy is always imperiled. He knew what those jubilant crowds did not know but could have learned from books: that the plague bacillus never dies or disappears for good; that it can lie dormant for years and years in furniture and linen-chests; that it bides its time in bedrooms, cellars, trunks, and bookshelves; and that perhaps the day would come when, for the bane and the enlightening of men, it would rouse up its rats again and send them forth to die in a happy city.

感染症はこれからもじっと家具や箪笥、寝室、地下貯蔵庫、トランク、本棚などの中に潜み、ときを待ち、再びネズミを街中に送り出し、浮かれた人々にその死骸を見せる日がやって来るのではないか。リウー医師がそうした危惧を抱いているシーンで小説は終わる。物語の書き出しは The unusual events described in this chronicle occurred in 194- at Oran. となっており、1940年代の設定だ。私はこの作品を読みながら、頭の片隅にはロシアによるウクライナ侵攻もあった。こちらは悲しいかな現在進行形で和平の兆しは見えない。ウクライナの人々が理不尽な苦悶にあえいでいる現実は、どこからともなく忍び寄ったペストによる苦難に見舞われたオランの人々とも重なるように思えた。

アラブ国家のアルジェリアがフランスから独立するのは1962年。カミュが生存していた間は仏領だった。賑やかな港町だったと推察されるオランはフランス人が幅を効かせていたことだろう。アルジェリア人の視点からは果してどう見えていたのだろうか!

- Comments: 0

It's over for Shohei and me, too!

- 2023-09-17 (Sun)

- 総合

プロ野球とともに佳境を迎えている海の向こうの大リーグ。本来なら大谷翔平君の活躍に一喜一憂している時期なのだが、あに図らんや、肝心の翔平君が度重なる負傷で今シーズンの出場を終了することとあいなった。一番残念に思っているのは翔平君本人であることは間違いないが、明日は出るのではとずっとメディアに言い続けていたエンゼルスのネビン監督の対応は理解しがたい。大谷、トラウトら主力の負傷が相次いだ不運があるとはいえ、プレーオフ進出が夢のまた夢のふがいない成績もあり、来春は監督交代を強く望む。もっとも翔平君がエンゼルスに残ったとしての話だが。

プロ野球とともに佳境を迎えている海の向こうの大リーグ。本来なら大谷翔平君の活躍に一喜一憂している時期なのだが、あに図らんや、肝心の翔平君が度重なる負傷で今シーズンの出場を終了することとあいなった。一番残念に思っているのは翔平君本人であることは間違いないが、明日は出るのではとずっとメディアに言い続けていたエンゼルスのネビン監督の対応は理解しがたい。大谷、トラウトら主力の負傷が相次いだ不運があるとはいえ、プレーオフ進出が夢のまた夢のふがいない成績もあり、来春は監督交代を強く望む。もっとも翔平君がエンゼルスに残ったとしての話だが。

翔平君の23年のシーズンは中途半端な形で終わるものの、おそらく、アリーグのホームラン王はほぼ間違いないのだろう。最大のライバル、ヤンキースのジャッジ選手が負傷でフルシーズン出場していなかったことが幸いした。投げる方でも活躍しており、今年もアリーグ2回目のMVP獲得が確実視されている。それは素晴らしいことに違いないが、大の翔平君ファンとしては何だかなあとも思う。願わくは来シーズン、開幕から彼がDHとして打席に立つことができ、さらには先発投手としてもマウンドに上り、真価をさらに発揮して欲しい。私の大リーグ観戦は10月を待たずしてこれで終了・・・。

◇

オンライン英語教室。今月からまた新しい作品を読む。取り上げるのは英国の日系作家、カズオ・イシグロ氏の短編小説集 “Nocturnes”。『夜想曲集』という邦訳も出ているようだが、私はイシグロ氏の作品はすべて原作を読んでおり、翻訳を手にしたことはない。

今回の作品は2009年の刊行であり、ノーベル文学賞の受賞に先立つこと8年前。私はこの作品のことは知らなかったが、教室受講生から読んでみたいという要望があり、まず、電子書籍でざっと読んで、読後感が悪くなかったのでネットで改めてペーパーバックを購入し、じっくり読んだ。中高年というか初老というか、年齢を重ねて初めて実感できる記述もあり、英語教室の進捗状況に従い、このブログでも紹介していきたいと思っている。

◇

スポーツ中継を除くと地上波テレビには何の魅力もなくなって久しいが、パソコンやスマホでYouTubeの番組を見る時間は格段に増えた。定期的に見る番組はそれでもごく限定的で、パソコンを開いてYouTubeにアクセスし、画面にぱっと出てくる番組から面白そうなものをクリックすることがほとんど。可愛いネコが出てきてじゃれ合うものや、大の大人が公園でいたずらの放屁を行い、散策の人々が仰天したり、笑い転げるシーンが流れるなどといった他愛ないものなど。

ただ、英語や中国語、韓国語のワンポイントレッスンなどといったものもあり、本当は見るつもりはないのだが、ついクリックしてしまうと、「長居」してしまうものもある。今日は日曜。日曜夜は同世代の年配の女性が東京周辺の実家に週一度帰り、誰も住まなくなった実家の掃除や庭仕事に勤しむ映像が10分と少々流れるYouTubeがある。どういうこともない映像なのだが、なぜか見てしまう。昭和生まれの人には懐かしいものも映し出される。心の憩いの場となる実家が近くにある人の幸せを思う。

- Comments: 0

今頃ハイボールとは!

- 2023-09-03 (Sun)

- 総合

帯状疱疹の痛みがまだ消えない憂さ晴らしではないが、最近また夕刻に軽く飲み始めた。明らかにメタボの私は酒類を遠ざけた方がいいのは承知しているが、神様、深酒はしませんので、お許しあれ!

帯状疱疹の痛みがまだ消えない憂さ晴らしではないが、最近また夕刻に軽く飲み始めた。明らかにメタボの私は酒類を遠ざけた方がいいのは承知しているが、神様、深酒はしませんので、お許しあれ!

手にしているのはハイボールと呼ばれるお酒。すでに半世紀以上もお酒を飲んできて今頃、ハイボールの旨さに気づいたとここで「告白」するのは恥ずかしいが、事実だから致し方ない。昔はハイボールというお酒(の飲み方)はそれほど一般的ではなかったのではないか。大学を何とか卒業して東京の新聞社に就職し、八王子市にある支局に配属された25歳の頃。自分で稼いだお金で支局近くにあるスナックに夜な夜な通い始めた。はてあの頃は何を飲んでいたのだろうか。もっぱらウイスキーか。問題はウイスキーの飲み方だ。水割りかロックだろう。私は水で直接薄めることが嫌で、ロックで飲んでいたような・・・。

焼酎などというお酒は東京の飲み屋ではまずお目にかかれなかった。やがて居酒屋などで焼酎も見かけられ始めるが、ほとんどの場合、酎ハイという飲料だったような記憶がある。はて酎ハイって辞書に載っているのかなと思い、手元の電子辞書で広辞苑を引くと、載っていた。「焼酎ハイボールの略。焼酎を炭酸水で割った飲み物」と紹介している。何ということだ。知らなんだ。酎ハイのハイはハイボールのハイだったのか!

そして私は今遅ればせながら、ハイボールの旨さ、飲みやすさに気づいた。コンビニでサントリーの角瓶と炭酸水を買い、氷をたっぷり浮かべて飲んでいる。黒霧も炭酸水で割ると格段に飲みやすくなる。何杯でもいけそうだ。

そもそもなにゆえ今頃になってハイボールを飲むようになったかというと、時々のぞいているYouTubeの韓国語講座で韓国人講師がハイボールの旨さを語っていたからだ。韓国人旅行客は日本からの帰途、安い角瓶を買い込み、日本土産にしているとか。そう聞いて、そんなにウイスキーのハイボールは旨いのだろうかと不思議に思った。この講座を見ていなければハイボールのことなど考えもしなかっただろう。良かったのか悪かったのか?

◇

先にチェコの作家、ミラン・クンデラの代表作 “The Unbearable Lightness of Being”(邦訳『存在の耐えられない軽さ』)のことを書いたが、彼の訃報を報じた英字紙ジャパン・ニュースによると、94歳で逝ったクンデラが死の床で最後に手にしていたのはフランスの作家、アルベール・カミュの小説 “Plague”(邦訳『ペスト』)だったとか。

コロナ禍が世界を襲った状況下、日本でもこの作品が再び脚光を浴びていると聞いたことがある。私はカミュの作品は読んだことがないような。これも何かのサインと思い、ネットで中古の原書を買い求めた。原書といってもフランス語からの英訳本だ。

不可解な登場人物のことを記している文章に次の1文があった。But the thing that had struck him most about the man was his aloofness, not to say his mistrust of everyone he met.(その男に関して最も印象的なことは、彼が周囲の人々を誰であれ信じないことだとまでは言わないが、世間と関わりなど持ちたくないという彼の考え方だった)。私はnotが出てくる熟語表現にはいつも手こずる。この not to say はまだ「楽」な方だろうか。

- Comments: 0