英語でさるく 那須省一のブログ

ライダーカップに思う

- 2016-10-02 (Sun)

- 総合

寝不足だ。久しぶりにテレビにくぎ付けになり夜更かしをした。米ミネソタ州で行われている米欧の一流プロゴルファーの団体対抗戦「ライダーカップ」(Ryder Cup)を見ていたからだ。隔年に実施され、米欧のトッププロが名誉をかけて対戦する3日間の団体戦の大会だ。出場する選手に特段の賞金が出るわけでもなく、ただただ国と地域のプライドをかけてプレーする。大会が近づくと、アメリカとヨーロッパのトッププロはそれぞれの代表メンバー12人に選ばれるか否かで一喜一憂すると言われている。

ネットで改めて調べると、ライダーカップは1927年にイングランドの大富豪、サムエル・ライダー氏の肝いりでスタート。当初は米英だけの団体戦だったが、英チームにヨーロッパの国々が加わるようになったとか。おそらくイギリス一国だけではアメリカに対抗できなくなったからだろう。私はロンドン特派員だった90年代にたまたまテレビでこの大会を見た。それまでは「ライダーカップ? それ何?」という感じだった。しかし、欧米のゴルフの名だたるトッププロがお金ではなく、名誉をかけて火花を散らす熱いプレーを見て魅了されてしまった。

金曜夜にケーブルテレビをカシャカシャやっていたら、ゴルフチャンネルでライダーカップを生中継しているのに気づいた。普段はこのチャンネルはほとんど見ていない。運が良かった。今年のライダーカップの大会会場は米ミネソタ州のゴルフ場だから、日本との時差は14時間。代表選手全員のプレーを堪能しようとすれば3日間の徹夜を覚悟しなければならない。実際、それに近い週末を過ごす羽目になった。

ライダーカップの生中継を見ていてなんだかなあと思ったことを記しておきたい。それはアメリカのギャラリーの異様なまでの自国選手への応援だ。ヨーロッパで行われる時にはヨーロッパの開催国の人々がヨーロッパチームに声援を送る。しかし、今回の米大会のような熱狂的な声援まではなかったように思う。それほどアメリカの観衆の自国チームに対する声援は凄まじかった。対戦相手を威圧するような度が過ぎた声援は「紳士のスポーツ」(gentlemen’s sport)と呼ばれるゴルフにはふさわしくない。

日曜朝は午前5時だか6時だかに疲れ果ててしまったのと、見ていて(聞いていて)不快に思うほどの「USA」の大合唱に嫌気がさして、いつの間にか寝入ってしまった。目覚めて朝刊を広げると、読売新聞のスポーツ面にはライダーカップの記事はなかったが、ジャパン・ニューズには掲載されていた。ヨーロッパチームは初日の出だしのプレーでアメリカチームになぜか圧倒された。その中で孤軍奮闘したのはヨーロッパチームの大黒柱で英北アイルランド出身のスター、ローリー・マキロイ選手。彼がプレー後に語ったという言葉が記事で紹介されていた。“I’m not fazed by anything that is said by the crowd. And I’m not fazed by anything that the U.S. team throws at us.”(ギャラリーが何と叫ぼうが屁の河童さ。どんな展開になってもアメリカチームには負けやしないよ)

ライダーカップのギャラリーの熱狂はともかく、アメリカ国民の愛国心はあの9・11テロ以来、ますます燃え盛っているように見える。傲岸不遜の大富豪が主要政党の大統領候補にまで上り詰めるという異常事態も「同根」であるという気がしないでもない。

- Comments: 0

漢詩の世界

- 2016-09-25 (Sun)

- 総合

中国語を学習していて感心するのは、中国の人々はよくまあ漢字だけで微妙な意思疎通まで巧みにこなすのかということだ。我々日本人にはひらがな、カタカナがある。そんなこんなことを考えていて、ふと、確か高校の頃だったかに、漢文とかの授業があったのではなかったかと思い至った。田舎の実家に帰れば、昔は牛小屋だった倉庫に当時の教科書の類はしまってあるような気がするが・・・。

中国語を学習していて感心するのは、中国の人々はよくまあ漢字だけで微妙な意思疎通まで巧みにこなすのかということだ。我々日本人にはひらがな、カタカナがある。そんなこんなことを考えていて、ふと、確か高校の頃だったかに、漢文とかの授業があったのではなかったかと思い至った。田舎の実家に帰れば、昔は牛小屋だった倉庫に当時の教科書の類はしまってあるような気がするが・・・。

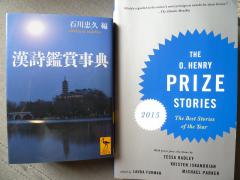

それで無性に漢文を読みたくなった。しかも格調高い名文の漢文を。書店で探すと、まさに打って付けの本があった。『漢詩鑑賞事典』(石川忠久編・講談社学術文庫)。2009年に刊行され、今春に第14冊が出されたばかりのようだ。「はしがき」に次のように書かれている。「漢詩は世界最高の詩歌である。人類の宝と言ってもよい。(中略)唐の初めに完成した詩は、雄大な流れとなり、李白、杜甫を始めとする詩人が雲の如く現れ、(中略)。わが国は、唐の最盛期に遣唐船を往来させてこの高級芸術に取り組んだ。(中略)この高級芸術に接した、わが国の貴族を始めとする知識人たちは、すっかり魅力に取り憑かれ、以後弛まず学んで江戸時代に至るや、(中略)。江戸から明治へと、漢詩はもはや外国の詩歌に非ず、和歌や俳句と並び日本の詩歌の一つとなったが、やがて西洋式学校教育制度の普及と、役に立たないものを切り捨てる富国強兵的思想の抬頭とによって、漢詩文の比重は次第に下がり続けて戦後に至る。戦後の漢字制限、漢文教育の軽視が“漢詩文”に潰滅的打撃を与えたことは周知の通りであろう」

還暦が過ぎた今、上記の文章を読むと、「目から鱗」の思いに至る。それでは漢詩の世界に足を踏み入れよう。隠逸詩人として名高い陶潜(陶淵明)(365-427)。陶潜という名にはピンとくるものはないが、陶淵明なら耳にしたことはある。彼の作品の中には「歳月不待人」(歳月は人を待たず)など、日本語でも「定着」している表現があった。『飲酒』と題した五言古詩の中に「采菊東籬下 悠然見南山」という一節が出てきた。作品の「補説」で、あの夏目漱石が『草枕』の中でこの漢詩を称賛していることが紹介されていた。

本棚から『草枕』を取り出す。「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい」という書き出しの作品だ。冒頭に近いところに次のくだりがあった。「苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。余も三十年の間それを仕通して、飽々した。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。(中略)ことに西洋の詩になると、人事が根本になるから所謂詩歌の純粋なるものもこの境を解脱する事を知らぬ。(中略)うれしい事に東洋の詩歌はそこを解脱したのがある。

英語の先生でもあった漱石の頭の中では漢詩は同じ「東洋」の世界の身近な文学だったことが分かる。私の夢はいつの日か、返り点など頼らずに、中国語ですらっと漢詩が読めるようになることだ。今はとてもそういう日がやって来るとは思えないが。

- Comments: 0

先祖返り?

- 2016-09-19 (Mon)

- 総合

このところ米大統領選はあまり熱心にフォローしていなかった。どうせ11月の本選が近づけばまた注目することになるみたいな。破天荒の暴言を繰り返す共和党の候補者、ドナルド・トランプ氏を巡る報道に辟易していたことも一因していたかと思う。これまで彼の一言一句を無批判に「垂れ流し」してきた米大手メディアも「反省」し、チェックを強めているという報道にも接したばかりだ。遅過ぎる気がしないでもないが。

このところ米大統領選はあまり熱心にフォローしていなかった。どうせ11月の本選が近づけばまた注目することになるみたいな。破天荒の暴言を繰り返す共和党の候補者、ドナルド・トランプ氏を巡る報道に辟易していたことも一因していたかと思う。これまで彼の一言一句を無批判に「垂れ流し」してきた米大手メディアも「反省」し、チェックを強めているという報道にも接したばかりだ。遅過ぎる気がしないでもないが。

そういう事情で米東海岸に住む恩師から定期的に届く大統領選に関するメールも見出しをざっと一読する程度で済ませていた。しかし日曜に届いたメール(ニュース)はセンセーショナルな見出しゆえにじっくり目を通した。“Trump’s Behavior Similar To Male Chimpanzee, Says Jane Goodall” という見出しだけで記事の内容が容易に想像できる。果たしてその内容はトランプ氏の一連の言動が雄のチンパンジーのそれに似ているという文化人類学者の指摘を反映したものだった。

インターネット新聞のハフィントンポスト紙上でこのユニークな見立てを提供したのは、著名な英国出身の文化人類学者であるジェーン・グドール氏。グドール氏によると、チンパンジーの雄は群れのボスの座を射止める時に他の雄を威嚇するため、地面を足で踏み締めるとか、木の枝を引きずって見せる、岩を投げるといった行動に出るのだとか。そうした行動が派手であればあるほど効果があるのだという。グドール氏はトランプ氏の言動がチンパンジーのそれに似ており、この大富豪を見ていると彼女が以前観察したことがあるマイクという名のチンパンジーを思い起こすという。マイクは灯油缶を蹴飛ばして大混乱をひき起こし、競争相手を退散させる手を得意としていたようだ。なるほど。

記事によると、トランプ氏の手法はメディアのそして国民の注目を集めることを狙っているのであり、自分の言っていることが真実であるか否かは問題ではない。これほど大胆なことを言えるのはこの俺しかいないぐらいだろう。どうだ、参ったか! てな具合だという。例えば、メキシコ国境に不法移民の流入を防ぐどでかい壁を構築し、工事費はメキシコに負担させるといった発言や、オバマ大統領は米国生まれではなく米国の大統領になる資格はない、といった暴言もそう考えれば理解できなくもない。

ハフィントンポスト紙の記事はトランプ氏の自伝を手伝うなど彼を熟知するジャーナリストの言葉で終わっている。彼の評価によると、トランプ氏は物事に集中するのが苦手で、複雑な情報を咀嚼することができない。だから議論の途中で怒鳴り散らすか、子供じみた論を展開し、言いだしたことを満足に言い終えることもできず、同じことを何度も繰り返す。つまり内容のあることを論じることは望めないという。

トランプ氏のスピーチを聞いていて、彼が確かに同じことを何度も繰り返すのに気づいていた。これまでは彼の癖だろうぐらいに思っていたが・・・。

米大統領選は今月26日に民主党の大統領候補、ヒラリー・クリントン氏との初めてのテレビ討論会が行われる運びだ。10月にも2回の討論会が予定されている。果たしてトランプ氏が世界が注視するこの討論会でどのような論を繰り広げるのか、あるいは繰り広げないのか。秋の夜長の退屈さを少しは紛らわせてくれることを期待して待とう。

- Comments: 0

大リーグ佳境に

- 2016-09-17 (Sat)

- 総合

大きな台風が九州に向かって来ているようだ。本日はまだ爽やかに晴れ渡っているが、この好天もほどなく終わるのか。晴れている間にせめて洗濯をと洗濯機を回した。秋は一年で一番好きな季節だが、台風だけは頂けない。

大リーグもプロ野球も佳境に入った。プロ野球はクライマックスシリーズにやがて入るが、セパ6チームしかないのに3位のチームまでが日本シリーズに進出できるチャンスを手にするというこの制度も全く頂けない。セリーグで言えば、勝率5割を切っているチームが圧倒的な優勝を飾った広島カープを短期決戦で倒して日本シリーズに駒を進めることも可能。30チームが火花を散らす大リーグだったらまだしもプロ野球では無理がある。日本の視聴者が大リーグを観戦するのが普通になっていけば、プロ野球の魅力はますます薄れていくのではないかと考えている。

◇

まあ、そんなことは私の知ったことではなく、大リーグはプレーオフに進出できるワイルドカード争いが熾烈になっている。私は日本人選手がいるチームに声援を送ってきたが、明暗を分けつつあるようだ。まず、田中将大投手のニューヨークヤンキースはかなり難しくなった。同じアメリカンリーグ東地区のボストンレッドソックスとの大事な試合を立て続けに落とした。特に15日の試合は9回表まで5対2とリードしていたゲームを逆転されて失ったのが痛かった。ヤンキースとレッドソックスは日本で言えば、巨人と阪神のようなライバル関係。両チームの関係を表現する際によく使用される語はarchrival。敢えてカタカナで書けば「アーチライバル」。「宿敵」という語が頭に浮かぶ。

上記のゲーム終了後にヤンキースのジョー・ジラルディ監督は “This one hurts. We were in a pretty good position into the ninth inning and weren’t able to close the deal.”(手痛い敗戦だ。9回までゲームを支配していたのに、抑えきることができなかった)と振り返っていた。ヤンキースはシーズン中盤に主力選手を相次いでトレードに出しており、今シーズンの苦戦は予想されていたが、それでも終盤に来て猛追していただけに熱烈なファンはがっかりだろう。私はテレビで衛星生中継のゲームを見ていて、ジラルディ監督の試合後半でのリリーフ投手の小刻みな交代戦術にも疑問を感じていた。田中投手はアリーグでは防御率1位の好成績を上げているだけにプレーオフ進出が望み薄になったことは残念だろう。

ヤンキースはともかく、その他の日本人投手が活躍しているチームはプレーオフ進出がほぼ確実な情勢だ。前田健太投手のロサンゼルスドジャースはナショナルリーグ西地区の優勝が確実。ダルビッシュ有投手のテキサスレンジャーズもアリーグ西地区制覇が目前だ。面白いのはアリーグ西地区2位でワイルドカード争いに食い込んでいるシアトルマリナーズだ。ここでは岩隈久志投手がエースとして活躍。監督やチームメートの信頼も厚いようだ。彼は現在、大リーグ5年目で自己最高の16勝11敗。まだ後、数試合の登板が予想され、チームの頑張り次第ではワイルドカードを手中にする可能性も残されている。イチローが去って以来、精彩を欠いていた観のあるマリナーズがプレーオフ進出を決めれば面白いと個人的には大いに期待している。日向市出身の青木宣親選手も貢献し始めている。

- Comments: 0

横泳ぎは英語で?

- 2016-09-12 (Mon)

- 総合

韓国語、中国語の学習を始めて以来、英語で書かれた小説の類を読む時間がぐっと減ってしまった。「二兎を追う者は一兎をも得ず」(If you run after two hares, you will catch neither.)ともいうから、これは致し方ないか。凡夫の私には韓国語と中国語だけで十分「二兎」になっている。

間もなく始まる後期の英語の授業の一つでは短編小説の翻訳について語る予定であり、久しぶりに書店の洋書コーナーをのぞいた。何か参考になる新刊は出ていないか。あった。“The O. Henry Prize Stories” (The Best Stories of the Year 2015) という短篇集だ。実は授業では米文学に足跡を残した短編の名手、オー・ヘンリーの作品を紹介するつもりでいる。この作家の名を冠した米文学の賞があるとは知らなかったので、迷うことなく購入した。

「オー・ヘンリー賞」とはアメリカとカナダで刊行された雑誌に掲載された短編の中から毎年、20人の作家の秀作を選出しているのだとか。現役の作家の作品だから、いろいろと参考になる現代英語表現が見つかるかもしれない。頭から読み始めてみた。最初の作品は特段秀作とも思えなかったが、二作目は良かった。実父と姉を相次いで失った語り手の女性が死後の世界に思いを馳せる次の文章が印象に残った。私たちは肉体が朽ちることですべてが終わるのだろうか。死後の世界があるのだろうか。It’s such a strange thing—that once you are dead, you do know the answer, if you know anything at all. But whatever the answer is, you can’t communicate it to the ones who are still alive. And before you die, you can’t know, whether we live on in some form, after we die, or just come to an end.

三作目は東アフリカのケニアが舞台となった短編。アメリカからバケーションでやって来た冒険好きの若いヒロインとケニアに長く住むイギリス出身の白人入植者の夫婦のやり取りがさもありなんという筋立てで、懐かしく思いながら読み進めた。ページを繰る手がとまったのは、地元の人々やリゾート客が足を向けないインド洋に面した静寂な入り江でヒロインが一人泳ぐ場面で、彼女の得意な泳法が書かれている。Liana considered herself a strong swimmer, of a kind. That is, she’d never been comfortable with the gasping and thrashing of the crawl, which felt frenetic. But she was a virtuoso of the sidestroke, with a powerful scissor kick whose thrust carried her faster than many swimmers with inefficient crawls (much to their annoyance, as she’d verified in her college pool).

私はプールで横泳ぎをよくやる。他にしている人を見たことがない。横泳ぎをしながら、時々英語では何と呼ぶのだろうかと思っていた。なるほど、sidestroke と呼ぶのか。私はヒロインのようにクロールをしている人々を嫉妬させるほどの名手でもない。文字通り「下手の横好き」なのだろう。

上記の短編は以下、横泳ぎが顔を常に水面の上に出した泳ぎ方のため、せわしい息継ぎの必要がなく、沈思黙考ができる(contemplative)とその利点を述べている。その通り。クロール(crawl)は気ぜわしい泳法で息継ぎに忙しく、考えごとをするには不向きだ。平泳ぎ(breaststroke)も息継ぎは必要で私にはせわしい。だから私はゆったりと漂うような横泳ぎを好む。もっともあくまでプールのレーンが空いている時の話だが。

- Comments: 0

「謝謝」と「感謝」の間

- 2016-09-05 (Mon)

- 総合

台風一過の月曜日。爽やかな秋晴れとはいかないが、それでも部屋の温度計は27.6度。これなら扇風機もいらない涼しさだ。これからしばらくは大好きな秋が続く。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋だ。食欲の方は田舎に帰省したり、釜山に旅したこともあって、らっきょう酢から遠ざかっていた。数日前、久しぶりにゴボウとゴーヤ、ダイコンを酢漬けした。タマネギにニンジン、キュウリあたりが加われば万全か?

NHKラジオ講座も9月の新しいテキスト。中国語は簡体字を眺めているだけで心が弾む。これだけでいかにも新しい漢語の世界が目の前に広がっていると感じる。合わせて掲載されているピンインと呼ばれるローマ字表記を頼りに発音を試みる。これが実際にどう発音されるのか。ラジオ放送が楽しみになる。テレビを見ていて中国人がとても流暢な英語をしゃべっているのを見てこれまで不思議に思っていたが、中国語の複雑な発音の世界に触れて、何となく理解できるような気がする。

読み終えたばかりの『はじめての中国語』(相原茂著 講談社現代新書)。例によってマーカーを走らせた部分を拾うと————。

日中同形語といっても、字形が共通(あるいは類似)なだけで、発音はまったく別物! 目で見て分かった気になると、「見て極楽、聞いて地獄」というハメになりかねません。漢字は両刃の剣です。

日本語とのもう一つの違いは、SVOの語順でした。ただし、文頭のSは中国語では義務的なものではありません。英語のようにIt とかTheyなどの形式主語を無理に立てる必要はなく、この点はむしろ日本語に似ています。主語の必要度を大雑把に述べれば、「中国語は英語のように義務的ではない、しかし日本語ほど自由に省略もできない」といえましょう。

これは中国語中のもう一つの大きな特徴ですが、ほとんどの動詞(フレーズ)や形容詞(フレーズ)が、そのままの形で目的語にも主語にもなり得るのです。

日本が生んだ世界に誇る文豪、夏目漱石は漢文に秀でていて、終生、漢文に親しんだという。今の世に生きていれば、日本人の若者が英語だけでなく中国語も学習すべきと訴えていたかもしれない。かもだ。『中国人の論理学』(加地伸行著 ちくま学芸文庫)に興味深い記述がある。最末尾の第六章「<名>優先の日本人と<実>優先の中国人と」の中で、著者は日本人と中国人との相違について次のように説明している。

中国人にとってことばは常に実質を持っていて、中身が濃い。だから、中国人から言わせると、日本人のように何度もお礼のことばを言うのは、その一回ごとの中身が薄い、すなわち誠意がないということになる。けれども、日本人にしてみれば、何度も何度もお礼を言うのが、誠意を表すことになるのであるから、帰国後、礼状も出さないと言って怒るのがしぜんである。これを、ことばを成り立たせている形式と内容とに分けて言えば、中国人は内容を、日本人は形式を、より重視すると言える。

私は日本人と中国人の言葉は精神の基部においてかなり異質のものがあるのではないかと思っている。上記の辺りを読んでその感をますます強くした。いつか中国を旅するようになった時に改めて考えてみたいことの一つだ。上記の文章に続く関連の記述は続で。

- Comments: 0

やっと帰福

- 2016-09-01 (Thu)

- 総合

やはり午後の便もキャンセルとなった。ほぼ一日を港のフェリー待合室で過ごし、結局、南浦洞のホテルに引き返す羽目に。海の上の自然現象はどうしようもない。これも神様の差配(providence)と思って受け入れるしかない。

やはり午後の便もキャンセルとなった。ほぼ一日を港のフェリー待合室で過ごし、結局、南浦洞のホテルに引き返す羽目に。海の上の自然現象はどうしようもない。これも神様の差配(providence)と思って受け入れるしかない。

ホテルに引き返し、なじみになったフロントの人にもう一泊これまでと同じ料金でと頼み込む。他にやることもないのでいつか行ったサウナ付き銭湯に行く。夕食は何を食べようか。そういえば、今回の旅では魚を食べていないことに思い至った。釜山に来て海の幸を食べないのは片手落ちだろう。過去に何度か足を運んだことのあるジャガルチ市場に出かけた。ビルの一フロアに居酒屋風の店がひしめき、ヒラメの刺身と寿司が美味い店がある。

私の隣の男性4人組の食事風景を見ていると、コップに焼酎をまず注いだ後、その上からビールを注ぎ足して飲んでいる。確か「爆弾」という飲み方だったような。若い方の男性は例によってあっち向いてほいといった感じで顔を横に向けて飲んでいる。長幼の序あり。斜め前方には夫婦3組とおぼしき男女6人のグループ。日本語が聞こえる。日本からやって来た60代後半、いや70代の仲良し夫婦連れがシニアの旅を楽しんでいる風情だ。生涯独身の私には望むべくもないことだが、ふと思った。私が60代後半か70代に達した時、彼らのように気のおけない連中とああした旅ができるだろうか。私にとっては高校時代の同級生の顔が何人か頭に浮かぶ。皆がその時も健康であることが一番肝心だろう。

私の隣の男性4人組の食事風景を見ていると、コップに焼酎をまず注いだ後、その上からビールを注ぎ足して飲んでいる。確か「爆弾」という飲み方だったような。若い方の男性は例によってあっち向いてほいといった感じで顔を横に向けて飲んでいる。長幼の序あり。斜め前方には夫婦3組とおぼしき男女6人のグループ。日本語が聞こえる。日本からやって来た60代後半、いや70代の仲良し夫婦連れがシニアの旅を楽しんでいる風情だ。生涯独身の私には望むべくもないことだが、ふと思った。私が60代後半か70代に達した時、彼らのように気のおけない連中とああした旅ができるだろうか。私にとっては高校時代の同級生の顔が何人か頭に浮かぶ。皆がその時も健康であることが一番肝心だろう。

私の後ろのテーブルに座った男性と目があった。日本人かと思ったが、常連客のようでお店のおばちゃんと親しそうに話している。韓国人だった。最初は一人だったが、ほどなく男女二人が加わり、大きな声で会話しながら飲食しだした。私が一人で寂しげに見えたのだろうか、そのうち、タコを細かく切り刻んだものとかカニをおすそ分けしてくれた。カニが実に美味かった。こういう気持ちのいい出会いがあると旅は楽しい。

私の後ろのテーブルに座った男性と目があった。日本人かと思ったが、常連客のようでお店のおばちゃんと親しそうに話している。韓国人だった。最初は一人だったが、ほどなく男女二人が加わり、大きな声で会話しながら飲食しだした。私が一人で寂しげに見えたのだろうか、そのうち、タコを細かく切り刻んだものとかカニをおすそ分けしてくれた。カニが実に美味かった。こういう気持ちのいい出会いがあると旅は楽しい。

さて一夜明けて再び釜山港。今朝は何とかフェリーが出るみたいだ。ほっとする。今日から9月。大学の後期の授業も後半から始まる。前期は楽だったが、後期は4コマの授業で初めて担当するものもある。だいたいの計画は頭の中にできているが、まだ細かく詰めてはいない。これからじっくり考えなくてはならない。他にもいろいろとやることはあり、8月中には帰福したかったのだ。

釜山港―博多港は概ね3時間の航路。帰途は今この項を書いている。釜山港を出て45分ぐらい経過した頃に突然、船が停止した。詳しいことは分からないが、乗員の説明によると何かエンジントラブルが起きたらしい。ドキッ。船が波間に漂い始めた。時に大きく揺れる。気持ちがいいものではない。スピードを上げて走行している時には気づかないが、結構波が高いようだ。どんぶらこどんぶらこと左右に大きく揺れる。私がフェリーを選んだのは格安料金もあるが、鉄の塊が空を飛ぶ飛行機より、船はずっと安全との思いがあるからでもあり、まさか、海の上で恐怖を味わうことになるとは・・・。隣に座った若い韓国人カップルも不安そうにしている。乗員の説明を英語で簡単に伝える。真剣に聞いていた。

5分ほど停止していたエンジンが再び息を吹き返し、フェリーは一路博多港へ。嗚呼良かった。健康で生きていること。旅の終わりに改めて考えさせられた。

- Comments: 0